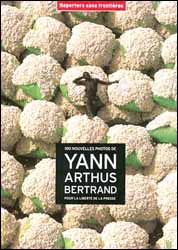

, dont une affiche de la couverture a ornÃĐ le mÃĐtro dâune trÃĻs ÂŦbelleÂŧ image dâivoirien, vu du ciel, langoureusement allongÃĐ sur des balles de coton harmonieusement disposÃĐes et ÃĐclairÃĐes.

Yann Arthus-Bertrand goÃŧte manifestement sa ÂŦchance inouÃŊ;e dâÊtre un photographe populaireÂŧ : quatre ÃĐcoles portent son nom, et il est fier dâÊtre le premier photographe à siÃĐger au sein de la trÃĻs vÃĐnÃĐrable AcadÃĐmie des beaux-artsâĶ

Bref, un beau business que son commerce du ÂŦbeauÂŧ dont certains ressorts apparaissent à la lecture de lâinterview et à lâexamen des images publiÃĐes dans lâalbum Reporter dans frontiÃĻres pour la libertÃĐ de la presse.

Une contradiction massive oppose le faire et le dire de Yann Arthus-Bertrand. Dâun cÃītÃĐ, il photographie la Terre en surplomb depuis un hÃĐlicoptÃĻre, sillonne le monde en avion, mobilise des tonnes de papier pour diffuser ses images. Dâun autre cÃītÃĐ, il se prÃĐsente comme un adepte rÃĐsolu de la cause ÃĐcologiste, en appelle à la vigilance contre la prolifÃĐration des gaz à effet de serre, enferme chacun dans lâinÃĐluctabilitÃĐ de sa situation de consommateur-pollueur (ÂŦOn est bien obligÃĐs de le faireÂŧ), confesse ses propres responsabilitÃĐs (ÂŦJe pollue comme les autresÂŧ), et affiche ses craintes quant aux devenirs de la planÃĻte (ÂŦTout le monde sait quâon ne peut pas continuer comme ça, quâon va au casse-pipe, mais chacun rejette la faute sur lâautreÂŧ).

De cette contradiction, Yann Arthus-Bertrand croit (ou feint de croire) pouvoir se dÃĐgager en finançant des projets dâÃĐnergies renouvelables : ÂŦJe compense [ainsi] les ÃĐmissions de gaz à effet de serre quâengendrent mes activitÃĐs personnelles et photographiquesÂŧ, dÃĐclare-t-il benoÃŪtement en forme dâauto absolution oscillant entre la posture caritative de ceux qui, ayant beaucoup pris, rendent un peu pour se donner bonne conscience; et entre la fameuse bourse du carbone qui a ÃĐtÃĐ crÃĐÃĐe pour que les industries les plus polluantes de la planÃĻte puissent acheter aux industries plus propres des droits à âĶ polluer.

Le commerce photographique du beau de Yann Arthus-Bertrand propÃĻre ainsi à lâintersection problÃĐmatique dâun discours ÃĐcologiste (câest aussi le registre de la plupart des lÃĐgendes de ses publications) et dâun ensemble de pratiques trÃĻs polluantes, en particulier celle de la prise de vues en hÃĐlicoptÃĻre.

Or, la maniÃĻre de faire est aussi une maniÃĻre de voir. La Terre est vue en surplomb, dans la position triplement dominante de la plongÃĐe, de la distance, de la verticalitÃĐ. ArmÃĐ de son appareil photographique, Yann Arthus-Bertrand occupe depuis son hÃĐlicoptÃĻre une position de pouvoir qui transpire dans chacune de ses images, notamment dans la place dÃĐvolue aux hommes.

Ceux-ci sont soit totalement absents, soit rÃĐduits au rÃīle de simples ÃĐlÃĐments graphiques dans de froides compositions gÃĐomÃĐtriques (ÂŦChamps de ginseng aux environs de CheorwonÂŧ, p. 91), soit rapportÃĐs à lâÃĐtat dâinhumaines fourmis (ÂŦPiÃĐtons dans les rues de TokyoÂŧ, p. 113), soit totalement abolis ou aspirÃĐs dans des ombres profondes (ÂŦMarchÃĐ au sud de BangkokÂŧ, p. 43).

Les seuls individus qui apparaissent distinctement sur les clichÃĐs de lâalbum de Reporters sans frontiÃĻres regardent, et parfois saluent, depuis le sol celui qui les survole et qui, du haut de sa puissance, les gratifie de son regard mÃĐcanique et cÃĐleste (ÂŦRÃĐcolte dâananasâĶ, CÃīte-dâIvoireÂŧ, p. 61 ; ÂŦStockage de maÃŊ;s blancâĶ, KenyaÂŧ, p. 39 ; ÂŦÃcoliers à San PedroâĶ, CÃīte-dâIvoireÂŧ, p. 95 ; ÂŦBalles de cotonâĶ, CÃīte-dâIvoireÂŧ, couverture).

Pourquoi les individus collÃĐs au sol dans cette position de soumission et dâinfÃĐrioritÃĐ sociale sont-ils tous noirs ? On aimerait se persuader que cela relÃĻve du pur hasard.

Autre paradoxe: les clichÃĐs dont les formes contribuent à abolir, dÃĐshumaniser, ÃĐloigner et dominer lâhomme, sâaccompagnent dâun discours exactement opposÃĐ: ÂŦTout mon travail, dÃĐclare lâauteur, sâappuie sur mon dÃĐsir de rassembler les individusÂŧ.

Les visibilitÃĐs se disent ainsi dans les ÃĐnoncÃĐs de lâhumanisme â sauvegarder lâespÃĻre, rassembler les individus, sauver la planÃĻte â, sans pour autant que le voir et le dire ne se raccordent. Ce commerce du beau prolifÃĻre sur une disjonction entre le dire et le voir.

Et ce beau emporte dâautant plus lâadhÃĐsion populaire quâil est la rÃĐplique ÃĐmoussÃĐe et inversÃĐe, câest-Ã -dire vidÃĐe de sa force transgressive, du beau de la Nouvelle ObjectivitÃĐ qui a vu le jour avec la publication retentissante, en 1928, du dÃĐsormais cÃĐlÃĻbre album Le monde est beau du photographe allemand Albert Renger-Patzsch.

Yann Arthus-Bertrand se situe dans cette filiation de la Nouvelle ObjectivitÃĐ : en considÃĐrant que ÂŦle monde est art et [que] le photographe en est le tÃĐmoinÂŧ, en assumant son ÂŦplaisir à photographier ce qui est beauÂŧ, et en proclamant nettement que ÂŦle fait dâappuyer sur un bouton nâa rien dâun geste artistiqueÂŧ.

Sa conception du beau nâest pas celle des artistes des beaux-arts, ni celle des photographes-artistes qui crÃĐent en prenant dâinfinies libertÃĐs avec les apparences. Elle allie les rÃĻgles strictement documentaires des vues aÃĐriennes à lâaction ÂŦgraphiqueÂŧ (plus que de lâÂŦesthÃĐtiqueÂŧ, comme il le dit lui-mÊme) du regard, de la lumiÃĻre et de la gÃĐomÃĐtrie.

Mais ce beau va (involontairement) Ã rebours de celui de la Nouvelle ObjectivitÃĐ. Alors que le beau des annÃĐes 1920 venait sceller lâharmonie de la nature et de lâindustrie moderne en plein essor, celui dâaujourdâhui procÃĻde dâun monde minÃĐ par lâanxiÃĐtÃĐ de sa possible fin.

Le beau des photographes de lâentre-deux-guerres se situait dans la dynamique dâun monde aspirÃĐ par lâidÃĐal du progrÃĻs, celui dâaujourdâhui est attachÃĐ au sentiment que le monde est au bord de la catastrophe.

La Nouvelle ObjectivitÃĐ accompagnait lâexpansion industrielle et coloniale, Yann Arthus-Bertrand travaille dans le cadre de la mondialisation en tentant de concilier (difficilement) une triple posture : celle de se dire simple ÂŦtÃĐmoinÂŧ du monde, celle de prophÃĐtiser les catastrophes qui le menacent, et celle de faire de ce ÂŦchaosmosÂŧ (FÃĐlix Guattari) le socle dâun culte à la ÂŦbeautÃĐÂŧ.

Entre ÂŦcatastrophes et pollutionÂŧ, et dans lâenchevÊtrement de ses incohÃĐrences et contradictions, Yann Arthus-Bertrand continue à fabriquer de belles images et à faire fructifier avec talent son commerce du beau.

AndrÃĐ RouillÃĐ.

_____________________________

Couverture de lâalbum de Reporters sans frontiÃĻres : 100 nouvelles photos de Yann Arthus-Bertrand pour la libertÃĐ de la presse, juil. 2007, 144 p. Textes ÂĐ Reporters sans frontiÃĻres ; lÃĐgendes ÂĐ Altitude ; photo ÂĐ Yann Arthus-Bertrand.

Lire

100 nouvelles photos de Yann Arthus-Bertrand pour la libertÃĐ de la presse, Reporters sans frontiÃĻres, juil. 2007, 144 p.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram