Jean-François Peyret

Walden Memories

Walden de Henry-David Thoreau, ce chef d’œuvre de la littérature américaine du XIXe siècle hante le metteur en scène Jean-François Peyret depuis des décennies comme il a hanté presque toutes les générations depuis la mort de Thoreau, un auteur qui aura nourri la critique sociale de certains marxistes, inspiré Gandhi, guidé la Beat Generation, donné un alibi à un certain cinéma underground et que certains veulent voir aujourd’hui comme le père de l’écologie et l’apôtre de la décroissance.

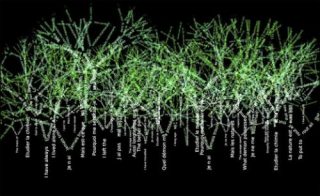

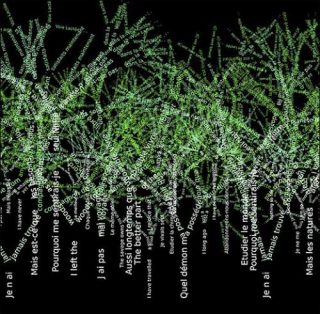

Ainsi Jean-François Peyret prendra de nouveau la clé des champs avec toujours Walden en poche, accompagnés de ses complices Pierre Nouvel, vidéaste et scénographe, du compositeur Alexandros Markeas et de Thierry Coduys, magicien de la technique inventant ensemble mais aussi, grâce à Agnès de Cayeux, spécialiste des mondes virtuels, invitation au voyage dans les mondes virtuels d’aujourd’hui.

«Quand le 4 juillet 1845 (jour de l’Independence Day, comme par hasard), Henry-David Thoreau partit s’installer dans les bois près de Concord (Massachusetts) au bord de l’étang de Walden pour y construire de ses mains sa cabane et y vivre une vie réduite à ce qu’il croit le nécessaire (neccessity of life), j’ignore s’il a déjà fixé la durée de l’expérience: deux ans, deux mois et deux jours (c’est presque trop beau) mais il était certain qu’ensuite il redeviendrait « l’hôte de la vie civilisée ».

En revanche, lorsque j’entrais pour la première fois dans Walden, il y a des décennies de cela, je savais que je n’étais pas près d’en sortir et que ce livre n’allait pas me lâcher. Alors une installation?

J’entends déjà des voix s’élever criant au sacrilège: laissez l’œuvre en paix avec ses lecteurs profonds et recueillis; ne touchez pas à l’esprit et à la lettre du Texte majuscule.

Pourquoi lui faire subir le test (Benjamin dirait ça comme ça, non?) des machines de torture numériques, briser sa logique, son économie, sa continuité, tout ce qui fait sa cohérence, littéraire justement, —7 ans de travail pour l’auteur—, bref, son unité pour le métamorphoser en monstre hybride, une chimère, un composite, pire, d’images, de notes, de sons, de bruits au milieu de quoi les pauvres mots de Thoreau tentent de survivre comme ils peuvent.

Enfin voici son lecteur recueilli changé en visiteur distrait.

Eh bien, aimant sentir la corne du taureau (sic), ce risque, je le cours. D’abord pour des raisons personnelles: il y a belle lurette que le théâtre (un théâtre techniquement augmenté, n’en déplaise aux mollahs qui défendent la pureté du théâtre) me sert à transformer en bouteille à la mer la bouteille à l’encre que sont pour moi certains livres (une névrose littéraire de jeunesse) en refilant perversement la patate chaude aux comédiens, artistes, techniciens qui m’entourent et au bout de la chaîne au public pour qu’il s’en débrouille.

La posture du pervers est plus jouissive que celle du névrosé.

Ensuite, je pense, comme Primo Levi quand il a découvert l’ordinateur, qu’on a sonné la diane dans la caserne, et qu’il vaut mieux vivre la révolution numérique que la subir (pauvre Gutenberg) et la vitupérer en geignant sur la fin de l’homme.

La question n’est pas de savoir ce qu’il reste du livre au milieu des ordinateurs et face à Internet (on peut toujours les lire, les livres et faire des explications de texte): il s’agit de savoir ce qu’on peut faire du livre, d’un texte qu’on ne pouvait faire avant, lui faire dire ce qu’il n’avait pas encore dit ni fait sentir.

De cette manip, j’escompte de surcroît et facétieusement une espèce de PAO, de poésie assistée par ordinateur. A vous de dire. Visiteurs, encore un effort pour être profondément superficiels.» (Jean-François Peyret)

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram