Communiqu├® de presse

Jean-Michel Alberola, Barbara Puthomme, Jean Clerc, C├®line Demonfaucon, Steffen Osvath, Aymeric Hainaux, Steinlen

Vivre, l’homme et la b├¬te

LŌĆÖhomme sŌĆÖest depuis longtemps plac├® en haut de lŌĆÖ├®chelle des ├¬tres. Cette hi├®rarchie humaniste, visant ├Ā s├®parer lŌĆÖanimal de lŌĆÖhomme, sŌĆÖappuie sur le clivage culture-nature. DŌĆÖun cot├® le penseur, poss├®dant le langage, la technique et la science, sŌĆÖoctroie la ma├«trise des choses et des ├¬tres. De lŌĆÖautre, la b├¬te, usant dŌĆÖinstincts et dŌĆÖaptitudes inn├®es, vit la n├®cessaire rudesse des besoins ├Ā assouvir et lŌĆÖimpuissance de ses imperfections. Est-ce ├Ā dire que lŌĆÖhomme soit parfait et incapable dŌĆÖagressivit├® ? A lŌĆÖheure o├╣ lŌĆÖhumanisme demande ├Ā ├¬tre pans├®, cette hi├®rarchie appara├«t comme un leurre. De lŌĆÖhomme ├Ā lŌĆÖanimal et de lŌĆÖhomme ├Ā lui-m├¬me, lŌĆÖart sŌĆÖest toujours efforc├® de brouiller les pistes. A Montigny-sur- Vingeanne, six artistes proposent leurs travaux dans le cadre de lŌĆÖexposition ┬½ Vivre, lŌĆÖhomme et la b├¬te ┬╗. Il y est question de rapports de forces et dŌĆÖautorit├®s mais aussi de relations au corps, au temps, et aux origines.

Les actes des hommes ne laissent pas indiff├®rent Jean-Michel Alberola. Son oeuvre puise ses racines dans la mythologie, lŌĆÖhistoire de lŌĆÖart, mais surtout les faits soci├®taux, politiques et historiques. LŌĆÖune de ces r├®alit├®s a particuli├©rement marqu├®e toute sa pratique artistique: Auschwitz. Haut lieu de la shoah, il sŌĆÖy rendit avec son ami juif et ├®conomiste Michel Henochberg, et y r├®alisa une douzaine de dessins. Dix ans plus tard ils ├®dit├©rent ensemble le livre Sans titre Auschwitz, mai 1987ŌĆōParis, novembre 1996.

Pas de v├®rit├® ass├®n├®e. Juste une conscience d├®routante de venir apr├©s. Apr├©s les baraquements, les tours de guets, les barri├©res ├®lectrifi├®es, les voie ferr├®es. Des fragments de constructions humaines et dŌĆÖ├®l├®ments v├®g├®taux presque insignifiants. Des dessins aquarell├®s, vid├®s de toute volont├® dŌĆÖillustration, dŌĆÖune figuration litt├®rale trouant lŌĆÖavenir dŌĆÖune psychose de lŌĆÖirr├®parable. LŌĆÖartiste a dit son incapacit├®: ┬½CŌĆÖest blanc, aucune interpr├®tation, cŌĆÖest comme ├¦a┬╗. Devant le traumatisme, toute lŌĆÖoeuvre de Jean-Michel Alberola sŌĆÖinscrit dans lŌĆÖinsaisissable m├®moire de lŌĆÖhistoire. Le sceau de lŌĆÖeffacement et de la d├®n├®gation cherche ├Ā bousculer les consciences humaines.

Jean Clerc peint, mod├©le et photographie des esp├©ces animales en s├®rie. Apr├©s des li├©vres de face ├Ā lŌĆÖacrylique, et des singes miniatures photographi├®s en tr├©s grand, lŌĆÖartiste pr├®sente une s├®rie de ┬½bustes dŌĆÖhommes fauves et torses nus┬╗. Ces travaux renvoient tous aux portraits. Ici donc, des hommes, descendant logiquement des singes. Mais des photographies de dos, ├®paules plus ou moins velues, peaux plus ou moins color├®es, t├¬tes plus ou moins pench├®es.

Dans toute r├®p├®tition, les formes, les masses, les lignes r├®it├®r├®es sŌĆÖalignent dans leurs similitudes. Et en m├¬me temps elles se d├®calent et glissent vers des particularit├®s parfois intimes. La r├®p├®tition de la nudit├® dit quelque chose de la fragilit├®, la faiblesse des corps, face ├Ā un m├¬me fond rouge, lourd dŌĆÖune tonalit├® presque bestiale. Et pourtant chaque grain de peau, chaque variation de lumi├©re cr├®e une atmosph├©re particuli├©re qui pose la pr├®sence physique des ├¬tres face ├Ā la n├®gation de leur frontalit├®. ┬½LŌĆÖhomme nŌĆÖest bestial que lorsquŌĆÖil tourne le dos ├Ā son animalit├®┬╗. Jean Clerc joue de cette affirmation en repla├¦ant lŌĆÖhomme dans son corps de vert├®br├®.

Les oeuvres de C├®line Demonfaucon naissent dŌĆÖune relation profonde et subtile ├Ā la nature et ├Ā son microcosme. Elle en saisit des mat├®riaux ├®ph├®m├©res, des traces imperceptibles, quŌĆÖelle assemble intuitivement dans ses installations. La ┬½sculpture┬╗ pr├®sent├®e ici semble au d├®part moins fragile avec ses deux modules semblables dispos├®s en miroir. Pourtant, ┬½partie de lŌĆÖid├®e du paysage et de ses reflets┬╗, lŌĆÖartiste explore encore des contrastes et les oppose.

Chaque module est constitu├® dŌĆÖun petit assemblage pos├® sur une grande table. Dessus, diam├®tralement dispos├®s autour dŌĆÖune tige, des morceaux de tissus color├®s et enroul├®s, sont coinc├®s entre morceaux de bois et tables miniatures. Le tout forme un petit corps ├®tir├® de lŌĆÖordre du vivant, de lŌĆÖorganique compact, ├Ā peine pos├® sur ses pattes, pr├¬t au d├®part. Dessous, une large surface g├®om├®trique de bois brut, inh├®rente ├Ā la technicit├® de lŌĆÖhomme, est perch├®e sur des piles trouant le vide inf├®rieur. Cette hauteur inhabituelle en fait plus quŌĆÖun support, peut-├¬tre un pi├®destal ├®vid├®, presque un autel consacr├® ├Ā une vie fugitive. A moins quŌĆÖil ne sŌĆÖagisse de sacrifices, celui ┬½des convois de lŌĆÖexode┬╗ qui passent au loin, ├Ā lŌĆÖhorizon. C├®line Demonfaucon dresse encore une fois un ├®quilibre pr├®caire et d├®risoire. D├®licate existence, accroch├®e ├Ā ses bagages, qui dŌĆÖun instant ├Ā lŌĆÖautre peut dispara├«tre.

Les travaux de Barbara Puthomme sont envahis par deux figures animales: le cerf et lŌĆÖoiseau. Si des plumes de lŌĆÖun, elle fait des paysages enferm├®s ou des croix a├®riennes, de lŌĆÖautre, cŌĆÖest la repr├®sentation qui sŌĆÖimpose. Le cerf comme ma├«tre des for├¬ts est le pendant de lŌĆÖhomme, souverain des villes. En cela pourraient sŌĆÖincarner les in├®gaux rapports de forces qui vouent le cerf ├Ā la mort. Devant des tableaux dŌĆÖanimaux morts allong├®s sur des ├®crins de velours, lŌĆÖartiste pr├®sente une lecture chor├®graphi├®e de son texte LŌĆÖanima de lŌĆÖhallali du cerf. La c├®l├©bre peinture de Gustave Courbet y est analys├®e, en appui ├Ā des r├®f├®rences mythologique, chr├®tienne et beuysienne.

La bestialit├® d├®ploy├®e par lŌĆÖhomme est g├®n├®ralement occult├®e par une volont├® de maintien de lŌĆÖordre du monde. Mais dans ces rituels de la chasse, la ┬½qu├¬te de la mort┬╗ est comparable ├Ā une jouissance. Or si le cerf poss├©de un caract├©re sacr├®, lŌĆÖanima, qui le relie au divin au moment de sa mort, alors peut-├¬tre est-il pensable que lŌĆÖhomme recherche de mani├©re occulte ce ┬½d├®voilement du divin┬╗. Barbara Puthomme renverse l├Ā les rapports de forces et affirme ┬½la victoire finale de lŌĆÖanimal qui ├®chappe au sacrifice┬╗.

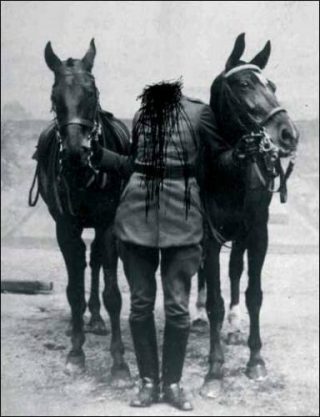

La notion dŌĆÖexistence est au coeur des pr├®occupations de lŌĆÖartiste allemand Steffen Osvath. Il sŌĆÖapproprie des moments de vie imprim├®s sur de vieilles photographies anonymes, leur redonne une nouvelle tonalit├® et les pr├®sente dans des cadres ├Ā lŌĆÖancienne. Par superpositions, ajouts de lignes ou dŌĆÖindicateurs graphiques, par des jeux dŌĆÖexposition ├Ā la lumi├©re, il retravaille les fonds et les personnages. Des soldats se fondent en une masse ├®paisse, alors quŌĆÖun autre se retrouve d├®capit├® au milieu de chevaux.

Des femmes voil├®es se d├®tournent, alors quŌĆÖune autre se retrouve en laisse tel un chien. Des enfants sŌĆÖunissent dans un cri dŌĆÖadoration d├®vorante. Et des fant├┤mes cadav├®riques apparaissent, alors que les regards se perdent dans des secrets sanglants. Une atmosph├©re particuli├©rement forte et angoissante na├«t de ces biffures, de ces pointages et de la froideur picturale des images. Quelque chose de la soumission, de la cruaut├® et de la mort ressurgit. Steffen Osvath d├®tourne la censure de lŌĆÖinhumain refoul├®. Il sŌĆÖempare des vanit├®s bestiales et destructrices des ├¬tres oubli├®s pour les exposer ├Ā une lumi├©re automnale. Se faisant, il confronte les ├¬tres vivants et les soumet ├Ā leurs actes et ├Ā la dur├®e de leur existence terrestre.

Vivant intens├®ment ses ├®motions, Aymeric Hainaux est un musicien performeur associ├® au beat boxing. Devant le micro il ├®met des sons, joue dŌĆÖune p├®dale dŌĆÖ├®cho (le seul effet), y ajoute quelques notes dŌĆÖharmonica ou de cloches. Mais ├Ā le voir on comprend tr├©s vite quŌĆÖil ne sŌĆÖagit pas dŌĆÖimitation vocale. Sa voix, son souffle, sa respiration, tout son corps propulse des bruits ponctuels ou ├®tir├®s, des battements sourds ou explosifs, des vides suspendus puis tranch├®s par dŌĆÖextr├¬mes tensions. Des tonalit├®s ├®lectriquement abstraites interf├©rent, par secousses, par glissements, fr├®missantes ou fracassantes. Happant le mouvement et le temps dans lŌĆÖinjonction de d├®ployer ce quŌĆÖil a de plus int├®rieur en lui, lŌĆÖartiste pratique une ┬½musique dŌĆÖ├®tats┬╗.

Car rien nŌĆÖest rejou├®. Tout est dans lŌĆÖimprovisation de lŌĆÖinstant pr├®sent, dans la spontan├®it├® maladroite de lŌĆÖ├®motion brute. Le seul langage est celui du corps dans sa mani├©re de sentir ┬½le nectar des choses┬╗ et de le redonner en se faisant du bien. Tel lŌĆÖanimal vivant ├Ā la belle ├®toile, Aymeric Hainaux tente de restituer ce qui lŌĆÖhabite, ce quŌĆÖil accumule de ses exp├®riences de la vie. Et ce qui lŌĆÖhabite semble ├¬tre de lŌĆÖordre de ce qui est ressenti comme lŌĆÖorigine du sensible.

La d├®marche artistique de Steinlen est de toutes les causes, politiques et humanitaires. R├®volt├® contre les in├®galit├®s sociales et sensibles au rapport de l’exc├©s au manque il cr├®e des oeuvres construites d’oppositions, ├®rig├®es en diptyques. Il va jusqu’au fond de son engagement, visitant par exemple les prisons de femmes avant d’en rendre compte plastiquement. Il sera aussi l’un des plus actifs ├Ā t├®moigner de la trag├®die de la Premi├©re Guerre mondiale, en se rendant directement au front.

Entre lŌĆÖhomme culturel et lŌĆÖanimal naturel, les rapports sont n├®cessairement complexes et in├®gaux. Mais la socialisation de lŌĆÖhomme le pousse dans des contradictions vaniteuses. Entre humanit├® et animalit├®, lŌĆÖhomme sŌĆÖ├®puise, se perd, lutte ou se soumet. LŌĆÖexposition Vivre, lŌĆÖhomme et la b├¬te explore ses ├®garements et ses d├®bordements. Ni ange ni d├®mon, lŌĆÖhomme reste contraint ├Ā sa condition dŌĆÖ├¬tre vivant. CŌĆÖest peut-├¬tre ce qui lui semble le plus aberrant, mais cŌĆÖest aussi par cet ├®tat dŌĆÖexistence ambivalent quŌĆÖil peut acc├®der ├Ā lŌĆÖessence des choses.

Catherine Le Dourner

Avril 2011

Tel un reporter, Steinlen r├®agit sur l’├®v├®nement qui entra├«ne sa main, la pousse au trait. A partir de deux ou trois personnages, d’un rassemblement, d’un mouvement de foule, d’un fait divers ou d’un ├®pisode populaire, l’artiste ŌĆ£figureŌĆØ la morale de l’histoire de son temps. La ligne est toujours prompte et r├®solue ├Ā saisir ŌĆ£l’ordinaireŌĆØ de la vie. Poursuivant la transcription journali├©re de ce qu’il voit, de ce qu’il pense, aux prises avec l’actualit├® sociale ou politique, la ligne, hach├®e ou continue, peut tout autant appr├®hender son sujet ├Ā la mani├©re de Daumier qu’├Ā celle d’un Toulouse-Lautrec. L’├®criture incisive et ramass├®e ordonne l’espace de la feuille et affirme la port├®e humaniste de ses oeuvres.

L’exposition a lieu impasse du Ch├óteau, lieu habituel d’ArtBFC, mais aussi ├Ā 150 m, chez Elsbeth et Hans Sch├╝der, 6, rue Sainte-Croix, ├Ā c├┤t├® de l’├®glise, en plein coeur du village.

Visite comment├®e : le 14 mai ├Ā 17h00

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram