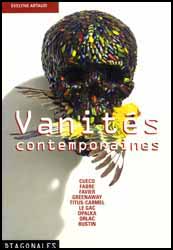

â Ãditeur(s) : Paris, Cercle dâart

â AnnÃĐe : 2002

â Format : 24 x 16 cm

â Illustrations : nombreuses, en couleurs

â Pages : 144

â Langue(s) : français

â ISBN : 2-7022-0656-5

â Prix : 24,20 âŽ

PrÃĐface

par Ãvelyne Artaud

ÂŦ VanitÃĐ des vanitÃĐs, tout est vanitÃĐ Âŧ, telle est la parole de lâEcclÃĐsiaste et qui fut à lâorigine dâun nombre considÃĐrable de tableaux dont lâindice incontournable est la prÃĐsence dâun crÃĒne : à savoir le rappel à des fins religieuses, morales et mÃĐditatives de la condition future de lâhomme : dans cette image des VanitÃĐs ou Vanitas nous tenons tout le code de reprÃĐsentation de la pensÃĐe tourmentÃĐe de lâEurope du XVIIe siÃĻcle en proie à des crises religieuses et par lesquelles se rÃĐvÃĻle dÃĐjà une ÃĐvolution des sentiments de lâhomme sur la mort; jusquâau milieu du XIVe siÃĻcle, la mort nâÃĐtait que rarement associÃĐe à des images dâhorreur, puisquâelle ÃĐtait la promesse dâune vie meilleure aux chrÃĐtiens…

Les ÃĐpidÃĐmies de peste donneront naissance à toute lâiconographie des Danses macabres et la crise religieuse conduit alors lâÃglise à rappeler aux fidÃĻles, sur le mode du memento mori, la nÃĐcessitÃĐ de la pÃĐnitence afin dâassurer son salut dans la renonciation aux biens de ce monde qui ne seraient que futilitÃĐs ÃĐphÃĐmÃĻres et orgueilleuses.

Ce ne serait alors pas un hasard si ce thÃĻme ressurgit aujourdâhui, lâart ÃĐtant prÃĐcisÃĐment cet acte qui consiste à rendre prÃĐsent et visible, ce qui est absent et invisible. La peinture nâest-elle pas elle-mÊme vanitÃĐ, apologie de lâapparence, trouble du statut du rÃĐel et mise en cause de la reprÃĐsentation naturaliste. Sa transformation dans les reprÃĐsentations picturales, depuis les VanitÃĐs du XVII siÃĻcle dont le crÃĒne nous faisait face de ses effrayantes orbites vides, dans lesquelles sâaffrontaient mysticisme et matÃĐrialisme, est radicale.

Aujourdâhui, ce thÃĻme nous permet de comprendre à quel point notre relation à cette image de la vie et de la mort est fortement liÃĐe à notre pensÃĐe contemporaine : cette pensÃĐe nâest plus celle dâun sujet posant devant soi un objet quâil examine, ÃĐvalue et à partir duquel il mÃĐdite sur sa propre existence, mais bien lâexpÃĐrience mÊme que le sujet fait de sa propre pensÃĐe.

ÂŦComme vous le savez, nous avons dÃĐcidÃĐ de masquer notre visage, parce que, avant, on ne nous voyait pas. Les Indiens ÃĐtaient  Âŧ invisibles ÂŦ , inexistants. Paradoxalement, câest en masquant nos visages quâon nous a vus et que nous sommes devenus visiblesÂŧ (Marcos, la dignitÃĐ rebelle. Conversation avec le sous-commandant Marcos, Ignacio Ramonet, Ãditions GalilÃĐe, 2001).

Se masquer pour apparaÃŪtre, disparaÃŪtre pour devenir visible, voici la marque forte, efficace et prÃĐsente dâune rÃĐsistance politique qui se met à lâÅuvre comme une ouverture nÃĐcessaire à la parole, au signifiant, au symbolique, par lâaffirmation dâune existence pour ceux ÂŦ qui nâont pas de visage Âŧ dans le signe mÊme de cette absence; et lorsque ce signe se nomme un passe-montagne, il dit là tout un programme dâaction qui nâest pas sans nous rappeler le vieux mythe de Sisyphe. Une lutte sans cesse recommencÃĐe, un effort quotidien et vain pour donner sens à lâabsurditÃĐ de lâaction dont lâefficacitÃĐ sâefface et se dissout dans lâillusion dâun progrÃĻs que marquerait lâavancÃĐe du temps qui toujours revient… et qui par cet ÃĐpuisant retour du mÊme, rÃĐvÃĻle la ÂŦ vanitÃĐ Âŧ de toute action humaine lorsque celle-ci sâexprime en une rÃĐpÃĐtition dÃĐsespÃĐrÃĐe ! et qui pourtant prend sens dans la rÃĐpÃĐtition mÊme de lâacte… par la force de lâusure ? dans la rÃĐsistance que ne manque pas dâopposer le rÃĐel à lâacte, lâacte qui pour prendre son sens, reprend le signe mÊme des contraintes de son assujettissement afin dâen retourner le sens; câest en ce paradoxe que nous voulons lire comment la manifestation du visible subit aujourdâhui un profond bouleversement de point de vue… la disparition, lâinexistence, lâabsence, la mort, ne serait plus ÂŦ au bout Âŧ de la vie, ÂŦ à venir Âŧ, lâannonce dâune chose qui va arriver et pour laquelle nous serions en ÂŦ attente Âŧ, un passage obligÃĐ, un futur effrayant mais ouvrant vers un au-delà , un ÃĐtat de lâÊtre de toute ÃĐternitÃĐ, à laquelle la mÃĐditation et la sagesse conduiraient nÃĐcessairement; mais que cette absence se trouve au centre mÊme de notre prÃĐsent, de notre sentiment dâexister ou de ne pas, au cÅur de cette conscience dâune nouvelle temporalitÃĐ dâun prÃĐsent toujours prÃĐsent et qui se rÃĐpÃĻte non plus comme promesse dâun mieux-Être, mais sous la forme dâun vide, dâun manque fondamental et fondateur, comme un point dâorigine du temps, comme notre propre dÃĐcision dâexister au sein mÊme de celui-ci, comme une formidable pulsion, comme lâexpression dâune puissance, comme la menace dâune terreur.

Changement de point de vue, disais-je, changement de situation par rapport au temps, dÃĐplacement du lieu de la conscience, dÃĐplacement de cette conscience par la nouvelle perception du Sujet au XXe siÃĻcle liÃĐe à lâavÃĻnement du nihilisme nietzschÃĐen et à lâannonce de la mort de Dieu… dissolution du sujet classique, dÃĐsagrÃĐgation de toute unitÃĐ du monde sous le fondement dâun principe religieux, effondrement dans la hiÃĐrarchie de valeurs… Entre le sujet et le rÃĐel sâest ouvert une faille, une bÃĐance, une ÃĐtrangetÃĐ radicale, une dÃĐs-adhÃĐrence de soi à sa propre vie, une errance qui nous met dans une situation poÃĐtique… poÃĐsie non dâune perte qui nous rendrait malheureux, dÃĐsespÃĐrÃĐs et nostalgiques mais dâune dÃĐsaffection qui nous aurait donnÃĐ cette distance nÃĐcessaire de soi à soi, cet espace de libertÃĐ dont les artistes dâaujourdâhui se saisissent pour un art dont la crÃĐation, au-delà des formes nouvelles, se trouve dans la maniÃĻre -dâhabiter Âŧ lâoeuvre de cette inquiÃĐtude fondamentale de lâÊtre que lâartiste nous rÃĐvÃĻle.

Dans les Åuvres prÃĐsentÃĐes ici, lâattitude de lâartiste prime sur les significations symboliques que lâoeuvre dÃĐveloppe â câest à lâintÃĐrieur mÊme du processus crÃĐatif que se pense le rapport de lâÊtre au temps et à sa propre existence, câest au prÃĐsent, dans le prÃĐsent du geste que la pensÃĐe invite, non au dÃĐchiffrage dâune signification rÃĐvÃĐlÃĐe, mais à un outrepassement de toute signification donnÃĐe.

Notre fragile existence, que nous ne projetons plus dans un avenir devenu de plus en plus improbable, pas plus que nous ne le rÊvons dans un au-delà , et que nous avons souvent coupÃĐ dâune tradition que nous renvoyons derriÃĻre nous dans la nuit des temps, nous tient en ÃĐquilibre dans un prÃĐsent qui a quittÃĐ la reprÃĐsentation classique linÃĐaire, continue et causale du temps, et qui nous ouvre un abÃŪme dans ce prÃĐsent qui se sÃĐpare de lui-mÊme.

Car telle est bien la question sur les formes de la visibilitÃĐ aujourdâhui que nous pose lâÃĐvÃĐnement qui vient tout juste de bouleverser le monde; le monde ou bien plutÃīt le monde tel quâil nous apparaÃŪt, le monde dans sa visibilitÃĐ mÊme : la puissance symbolique de cet ÃĐvÃĐnement nous rÃĐvÃĻle les formes mÊmes de notre aliÃĐnation dans cette indistinction entre rÃĐel et symbolique, leur tÃĐlescopage dans et par lâimage, la reprÃĐsentation, la mÃĐdiatisation immÃĐdiate et mondiale de cet ÃĐvÃĐnement.

Il ne sâagirait plus ici de deux forces contraires en prÃĐsence dans un ÃĐtat de guerre, comme lâon a voulu nous le faire croire, mais bien dâune fulgurance de la catastrophe lorsque ces deux pulsions mÊlÃĐes de vie et de mort se retrouvent au coeur de lâÃĐvÃĐnement, dans toute la puissance dâun acte terroriste, mais aussi bien au centre de toute existence: le nÅud de la terreur est là dans la fascination quâexerce en nous cette part dâombre de nous-mÊmes, qui non seulement ne nous est pas ÃĐtrangÃĻre mais travaille lâintelligibilitÃĐ mÊme de notre perception de nous-mÊmes ainsi que le sens à donner à notre vie.

Lâangoisse que ne manque pas dâaccompagner cette situation nouvelle de la pensÃĐe de notre temps, est une nouvelle attitude de la pensÃĐe elle-mÊme, dont cette catastrophe prÃĐsente, cette cessation de sens ne correspond pas nÃĐcessairement à un manque, ni à une perte, mais bien plutÃīt à une vertigineuse conscience dâune vÃĐritÃĐ qui surgit dans cette cessation mÊme.

Câest bien à cette conscience dâune ultime sÃĐparation que nous ouvrent ces oeuvres contemporaines qui nous convient à un partage de cette idÃĐe neuve dâune finitude qui serait non une fin, mais au contraire une impossibilitÃĐ de conclure, un inachÃĻvement laissant ouvert le champ dâune forme plurielle et infinie de notre finitude.

Est-ce que penser la mort aujourdâhui est lâÃĐquivalent de penser le nÃĐant ? Ou au contraire nâest-ce pas penser cet ÃĐcart vital que le mouvement de la pensÃĐe creuse en cet acte ? Et ce dÃĐdoublement de la pensÃĐe nâest-ce pas en effet, le mouvement constitutif et constant de lâexpÃĐrience contemporaine de lâart comme celle de lâexpÃĐrience dâune vertigineuse et nouvelle libertÃĐ ? Celle de lâincroyable pouvoir que sâest donnÃĐ lâhomme dâaujourdâhui pour dÃĐtruire toute vie, celle de la terreur de cette puissance mÊme, celle de lâouverture dâune responsabilitÃĐ totale de lâhumanitÃĐ face à elle-mÊme.

Comment, autrement que par ÂŦ vanitÃĐ Âŧ, dÃĐsigner ce qui ne peut plus Être pour nous ni religion, ni philosophie, mais dont nous avons dâautant plus besoin que câen serait fini pour nous avec lâidÃĐe dâune perfection, dâune continuitÃĐ, dâun sens profond, que nous savons Être passÃĐ au-delà de cette configuration sans pour autant savoir ce que nous devenons, sinon une humanitÃĐ dont le sens serait, en apparence, en surface, à nu, à vif…

DÃĐcembre 2001

(PubliÃĐ avec lâaimable autorisation des Ãditions Cercle dâart)

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram