Le monde a tant chang├® quŌĆÖil est devenu impossible de le photographier comme hier. Et de continuer ├Ā pratiquer et concevoir le document ├Ā la mani├©re du XXe si├©cle. Les bouleversements de la situation du monde, des images, des m├®dias etŌĆ” de la v├®rit├® sont tels que les plus r├®tifs ont ├®t├® forc├®s dŌĆÖadmettre que la notion de document elle-m├¬me nŌĆÖ├®tait ni immuable; ni s├®par├®e de lŌĆÖ├®tat ├®conomique, social et id├®ologique du monde; ni chevill├®e ├Ā une technologie.

Il est ainsi devenu une ├®vidence quŌĆÖune photographie nŌĆÖest pas automatiquement, par essence, documentaire; que la notion de ┬½document┬╗ ne se confond pas avec la chim├©re dŌĆÖun ┬½degr├® z├®ro┬╗ de mise en forme; que le plus anodin et spontan├® clich├® est dot├® dŌĆÖune forme de part en part singuli├©re, cŌĆÖest-├Ā-dire singuli├©rement signifiante; et que les territoires du document et de la fiction ne sont pas s├®par├®s par dŌĆÖinexpugnables fronti├©res. NŌĆÖen d├®plaise ├Ā Roland Barthes qui nŌĆÖa cess├® dŌĆÖaffirmer ne voir dans une photographie ┬½que la chose┬╗ figur├®e, et dŌĆÖavouer ainsi ├¬tre aveugle aux formes, aux choix esth├®tiques, et aux m├®canismes signifiants des clich├®s, fussent-ils m├®caniquement produits.

Ces ├®vidences sur la notion de document ├®nonc├®es dans le champ th├®orique se sont impos├®es avec violence dans le champ de la pratique professionnelle, notamment celle de la photographie de reportage qui conna├«t depuis les ann├®es 1990 de tr├©s profonds bouleversements.

De nombreuses agences photographiques ont ferm├®, ou ont ├®t├® rachet├®es, tandis que sŌĆÖest brouill├®e la figure mythique du reporter, ce h├®ros de lŌĆÖinformation et de la v├®rit├® qui a domin├® tout le XXe si├©cle. Sa figure sŌĆÖest fl├®trie ├Ā mesure que lŌĆÖinformation visuelle est pass├®e de la presse sur papier ├Ā la t├®l├®vision; que les sels dŌĆÖargent des clich├®s photographiques ont c├®d├® le pas au num├®rique; que les reporters ont ├®t├® contraints de passer des grands ├®v├®nements de la plan├©te aux sujets moins glorieux du people.

Le grand chambardement du monde sŌĆÖest donc traduit par une remise en cause de lŌĆÖ├®conomie, de la technologie, des pratiques et des esth├®tiques de la photographie.

La photographie a ainsi connu une s├®rie de d├®placements: des magazines et journaux dŌĆÖinformation vers lŌĆÖexposition et les mus├®es; des images aux sels dŌĆÖargent vers les r├®seaux num├®riques; de lŌĆÖenregistrement documentaire vers la construction fictionnelle; du mythe de lŌĆÖobjectivit├® vers une subjectivit├® assum├®e, etc. Apr├©s avoir ├®t├® longtemps f├®d├®r├®e sous lŌĆÖ├®gide du document, la photographie est aujourdŌĆÖhui ├®clat├®e en une myriade de pratiques et dŌĆÖorientations singuli├©res.

Dans cette situation, le travail quŌĆÖOlivier Pasquiers conduit avec assiduit├® depuis plusieurs ann├®es est exemplaire par sa fa├¦on de rester fid├©le ├Ā la grande tradition technique de la photographie tout en se pla├¦ant au plus pr├©s des questions sociales et des d├®bats th├®oriques qui se posent actuellement ├Ā la production des images, du sens, et de la v├®rit├®.

C├┤t├® fid├®lit├® ├Ā la tradition, Olivier Pasquiers travaille au sein dŌĆÖune agence de photographes, Le Bar flor├®al, et r├®alise des ┬½sujets┬╗ ├Ā caract├©re social au moyen de ce qui est d├®sormais, et tr├©s vite, devenu le ┬½bon vieux proc├®d├® argentique en noir et blanc┬╗.

Mais par del├Ā ce respect des mat├®riaux et des proc├®d├®s traditionnels, Olivier Pasquiers proc├©de ├Ā un discret mais radical renouvellement de tous les protocoles de la photographie. Il creuse le document canonique de nouvelles probl├®matiques qui bouleversent les places et r├┤les du photographe, du mod├©le et du spectateur, et qui constitue un r├®gime de v├®rit├® en profonde rupture avec celui qui a fait les grandes heures de la photographie documentaire.

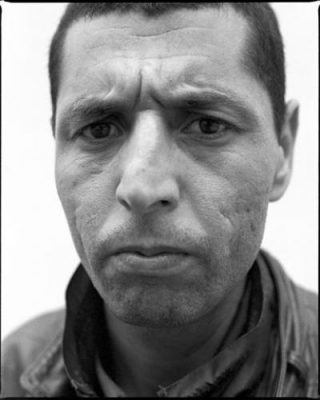

En outre, et fondamentalement, il inscrit son travail en ces points sensibles ŌĆö et aveugles ŌĆö des soci├®t├®s occidentales contemporaines: les lieux et situations de grande pr├®carit├® et dŌĆÖexclusion. Les protocoles quŌĆÖil a ├®labor├®s et exp├®riment├®s sont autant de moyens de rendre visible ce que la soci├®t├® et les m├®dias maintiennent dans une obscurit├® complice: les vies l├®zard├®es, bris├®es, meurtries par lŌĆÖexclusion. Par lŌĆÖexil et la clandestinit├® (┬½Maux dŌĆÖexil┬╗, 1996-1998); par les vicissitudes de lŌĆÖhistoire et lŌĆÖingratitude de lŌĆÖarm├®e fran├¦aise ├Ā lŌĆÖ├®gard des anciens combattants maghr├®bins (┬½Oubli├®s de guerre┬╗, 2004-2005); par lŌĆÖexploitation ├®conomique des travailleurs (┬½Premi├©re paye┬╗, 2005-2007); par le sidaŌĆ” Olivier Pasquiers est un photographe des vies meurtries.

La s├®rie ┬½Maux dŌĆÖexil┬╗ (1996-1998) vise ainsi ├Ā exprimer le drame et les d├®sillusions de ces Za├»rois, Tamouls, Angolais, Roumains, Kurdes, etc., qui, contraints de quitter leur pays pour ├®chapper ├Ā la mort, sont venus en France dans lŌĆÖespoir de trouver paix et libert├®, mais qui, d├®bout├®s du droit dŌĆÖasile, sont d├®sormais contraints ├Ā la clandestinit├®, ├Ā lŌĆÖangoisse quotidienne dŌĆÖ├¬tre expuls├®s.

Angoisse, souffrance, s├®vices pass├®s, exclusion pr├®sente, difficult├®s quotidiennes: la violence de ces sentiments et situations qui taraudent les vies est trop sourde, trop muette, trop intime, cŌĆÖest-├Ā-dire trop discr├©te pour trouver un ├®cho dans les pratiques ordinaires du reportage et des m├®dias. La photographie soumise ├Ā la logique spectaculaire des m├®dias est si attach├®e aux ├®v├®nements, aux catastrophes, aux drames dot├®s dŌĆÖune ├®vidence dramatique imm├®diatement visibles et audibles quŌĆÖelle est totalement aveugle et sourde ├Ā cette lancinante souffrance qui ne sŌĆÖexpose pas, mais qui au contraire se cache par n├®cessit├®, par honte, ou par pudeur.

LŌĆÖapproche des sujets meurtris, en souffrance ou en grande pr├®carit├®, se doit dŌĆÖ├¬tre attentive, progressive et m├®ticuleuse. Il lui faut gagner la confiance des individus en nŌĆÖajoutant pas ├Ā leur souffrance celle de se sentir pris pour des objets; il lui faut donc les placer en position dŌĆÖacteurs libres et consentants de leur propre image. CŌĆÖest ainsi quŌĆÖOliver Pasquiers a rencontr├® ├Ā de multiples reprises les hommes et les femmes de ┬½Maux dŌĆÖexil┬╗ par lŌĆÖinterm├®diaire du Comit├® m├®dical pour les exil├®s (Comede), avec la collaboration de lŌĆÖ├®crivain-m├®decin Jean-Louis L├®vy qui a recueilli les t├®moignages et r├®dig├® les textes accompagnant les images. Olivier Pasquiers est ensuite revenu pour offrir un tirage ├Ā chacune et chacun de celles et ceux qui ont accept├® de poser.

Toutes les images sont en effet pos├®es, et non prises sur le vif dŌĆÖune action, comme souvent chez les reporters. Parce que le tempo de ces images est n├®cessairement lent, ├Ā lŌĆÖinstar les rapports qui se nouent avec des individus gu├©re pr├®par├®s ├Ā lŌĆÖexercice de poser, et l├®gitimement rendus m├®fiants par les ├®preuves quŌĆÖils ont subies; parce que les exil├®s, les exclus, les pr├®caires, qui souvent vivent en foyers ou dans la rue, sont priv├®s de logement, ├®loign├®s de leur pays, s├®par├®s de leurs proches, et ainsi d├®pourvus des conditions dŌĆÖagir et dŌĆÖexercer leurs activit├®s et savoir-faire; parce quŌĆÖenfin les poses sont, pour Olivier Pasquiers, propices ├Ā leur rendre une dignit├® esth├®tique par le biais dŌĆÖun travail photographique de haute qualit├® de cadrage, de pose et dŌĆÖ├®clairages.

Les exclus sont ainsi, par le truchement de lŌĆÖesth├®tique, symboliquement r├®int├®gr├®s dans la communaut├® des apparences admises, et ├®lev├®s ├Ā la dignit├® dŌĆÖ├¬tre visibles. Processus par lequel lŌĆÖesth├®tique devient politique.

Ce processus esth├®tique et politique dŌĆÖaffronter la pr├®carit├® et lŌĆÖexclusion fait vaciller les protocoles de la photographie: les temporalit├®s, les r├┤les du photographe et des mod├©les, les genres et les usages des images, etc. Plus encore: la confrontation avec la pr├®carit├® et lŌĆÖexclusion r├®v├©le avec force les limites signifiantes et informatives de lŌĆÖimage photographique, et de toutes les images, notamment m├®diatiques.

LŌĆÖimage sŌĆÖav├©re en effet impuissante ├Ā traduire ├Ā elle seule les r├®alit├®s complexes et singuli├©res de lŌĆÖexclusion. Il faut lui adjoindre du texte, mais non pas ├Ā la fa├¦on des l├®gendes des photographies de presse. Alors que les l├®gendes sont strictement d├®notatives, et r├®dig├®es par le reporter ou les agences de presse, Olivier Pasquiers, lui, associe ├Ā chacune de ses images un texte plus expressif et sensible que d├®notatif. Et la r├®daction de ce texte, il la confie aux mod├©les eux-m├¬mes (s├®rie ┬½NousŌĆ” notre corps┬╗, 2002-2003), quitte ├Ā les associer ├Ā un atelier dŌĆÖ├®criture pour les aider ├Ā accomplir cette t├óche assur├®ment difficile et d├®licate, mais si n├®cessaire pour faire advenir quelque chose de leur v├®rit├®.

LŌĆÖ┼ōuvre indissociablement sociale, esth├®tique et politique dŌĆÖOliver Pasquiers tisse en effet des brins de ces v├®rit├®s honteuses de lŌĆÖexclusion que le monde ne veut pas conna├«tre: en d├®construisant les protocoles de la photographie documentaire ordinaire; mais aussi en se pla├¦ant au plus pr├©s des corps et des vies dont les stigmates de souffrances sont comme autant de grains de v├®rit├® sur le mondeŌĆ”

Andr├® Rouill├®.

A noter

La prochaine exposition dŌĆÖOlivier Pasquiers sŌĆÖintitulera ┬½Quelles vies!┬╗ (Galerie Fait & Cause, du 16 mars au 21 mai 2011.┬Ā58, rue Quincampoix. 75004 Paris).

LŌĆÖimage accompagnant lŌĆÖ├®ditorial nŌĆÖest aucunement lŌĆÖillustration du texte. Ni lŌĆÖartiste, ni le photographe de lŌĆÖ┼ōuvre, ni la galerie ne sont associ├®s ├Ā son contenu.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram