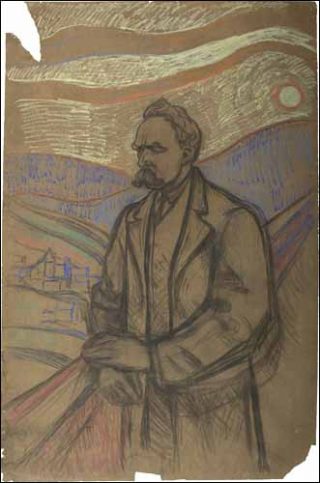

Dernière superproduction du Centre Pompidou, «Traces du sacré» est une grande exposition thématique, historique — elle s’ouvre avec Goya et Friedrich —, et pluridisciplinaire. Le titre sonne comme une invite à parcourir l’art du XXe siècle en quête de restes, de résistances, d’un sacré qui travaillerait encore les œuvres dans un monde sécularisé. D’ailleurs, c’est bien sous l’égide de Nietzsche, dont un portrait par Edward Munch, surplombe le sas d’entrée, qu’est placée la manifestation : Dieu est mort, mais son ombre demeure.

Pour autant, le texte introductif invite à une réflexion non pas tant sur ce qui reste du divin, ou de transcendantal, dans l’art, que sur les relations de celui-ci avec la spiritualité. Comme si celle-ci se réduisait à sa seule dimension religieuse, ou métaphysique.

Le doute s’installe. D’emblée quelque chose s’engage de travers. La profusion confuse des œuvres ne rétablit pas le propos, loin s’en faut. Le spirituel y est, contre toute attente, entendu comme force de l’obscur, l’envers des Lumières en quelque sorte, l’ennemi de toute rationalité, plus proche du spiritisme que de la pensée.

D’où sa mise en opposition, clairement explicitée dans la préface du catalogue par Jean de Loisy, commissaire de l’exposition, au formalisme moderniste, qui, réduit à ses effets optiques, serait exsangue de toute pensée. Un parti pris anti-hégélien, vidant l’art de sa substance spirituelle en tant qu’«expression sensible de l’Idée».

Ce qui produit, dans les premières salles notamment, un alignement d’œuvres assez kitsch, qui prêtent plus à sourire qu’à la réflexion, qui n’ont de spirituel que leurs intentions et les discours qui les accompagnent.

Des rapprochements surprenants évacuent sans scrupule les contextes historiques et artistiques des œuvres. Ainsi, salle des Grands Initiés (tout un programme), le Portrait du grand Maître de Rose Croix, par le peintre symboliste belge Jean Delville — l’apôtre de l’occultisme et de l’hermétisme s’y tient raide comme un pape —, côtoie une photographie d’Hugo Ball, prise lors d’une de ses performances poétiques, Karavane, en 1916, que Gerwulf, alias Michel Giroud, réinterprète ici, dans une vidéo, raidi dans un même déguisement de papier, avec toge et capeline de grand maître, pour proférer ce poème sonore sans queue ni tête, inspiré du latin mystique de Sainte Hildegarde.

Ainsi coexiste-t-il des croyances ésotériques, et leurs grotesques parodies. Ou bien s’agit-il de montrer que le sacré est à la fois l’obscur, instrumentalisé par des confréries mystiques, et le néant ouvert par le non-sens Dada ?

Plus loin, un autre tableau du même Jean Delville, une esquisse pour un Prométhée héroïque et pompier, de 1904, est mise en regard de la fameuse sculpture futuriste de Boccioni déployant un mouvement dans l’espace.

Comme si le contenu spirituel de ces formes tendues vers l’utopie d’un homme libéré de ses contraintes terrestres avait besoin de cette confrontation à la représentation littérale du mythe pour exister.

Ces frottements d’œuvres sur la seule base d’une spiritualité mal définie restent peu productifs. De plus, la scénographie, et l’accumulation des œuvres, les noient dans la nébuleuse d’un discours qui, sous l’apparence de didactisme, frise l’obscurantisme, ou renvoie aux terreurs primitives suggérées par le découpage des sections : Révélations cosmiques, Elévation, Apocalypse, Danses sacrées, etc. Le dédale du parcours étouffe un espace dont les œuvres pâtissent grandement.

La magnificence symphonique de la Komposition VI de Kandinsky peine à se déployer sur un mur sombre et étriqué. Le retable d’Otto Dix sur la guerre, aussi monumental soit-il, souffre de cet effet d’entassement.

Il reste au spectateur réfractaire aux méandres des thèses sous-tendant l’exposition, ou déboussolé par le flou de leurs propos (qu’entend-on par traces ? qu’est-ce que le sacré ?), ou encore refusant de s’abîmer dans l’oubli que l’art est spirituel, quoi qu’il arrive, à recueillir les pépites d’un ensemble qui réunit quelque 350 œuvres d’une grande diversité, qui mêle, dans un parcours plus ou moins chronologique, romantisme et futurisme, expressionnisme allemand et expressionnisme abstrait, abstraction géométrique et lyrique, symbolisme et suprématisme, photographie spirite et surréaliste, body art et psychédélisme, Picasso et Bacon, Rothko et Beuys, Bill Viola et Thierry de Cordier, etc.

Un oiseau dans l’espace de Brancusi, l’absolue économie géométrique d’une Composition avec deux lignes de Mondrian, et des Empreintes de pinceau n°50, par Toroni, carrées et bleues qui s’échappent telles des bulles sur un pan de mur, nous rappellent, quoiqu’à l’étroit dans un recoin, que les envolées spirituelles tiennent aux formes, plus qu’au discours qu’elles alimentent.

Avec l’humour qui est le sien, Franck Scurti ramène à propos la création en général, et les créateurs, Dieu et les artistes, en particulier, à une question à la noix. S’appliquant à collectionner et recopier des couvertures de magazines, dont il substitue un élément central par une coquille de noix, vide, bien entendu, et qui témoignent du retour du religieux, souvent le plus rétrograde, dans nos sociétés désorientées, il nous rappelle aussi que «Traces du sacré» arrive précisément dans le contexte d’une offensive des monothéismes, structurée par l’opposition binaire, et combien simpliste, du Bien et du Mal.

Mais, que l’on ne s’y trompe pas, c’est bien dans le travail de copiste de Frank Scurti que se niche la spiritualité d’une œuvre au sujet impossible : De l’Origine du monde à nos jours.

Juste en face, Anish Kapoor décentre la question, prend de la hauteur, en proposant un modèle de l’univers cubique, transparent, et terriblement fini et clos : un éclat dans un liquide amniotique figé.

L’Apocalypse, annoncé par Murnau et son Faust, dont un extrait est projeté dans un couloir goulot, passage obligé qui marque une rupture remarquablement inscrite dans le parcours, ouvre sur la seule pièce nue de l’exposition. Une vacuité qui confère toute sa force transgressive à l’œuvre de Maurizio Cattelan, Him, cet enfant agenouillé et priant : Hitler dans le corps du petit garçon qu’il fut aussi.

Jean-Michel Alberola offre une magnifique respiration, après des salles d’art sacré un peu tristes, avec son balcon sur la ville, une échappée dans le ciel de Paris, qui n’est qu’une illusion en cul-de-sac puisque La sortie est à l’intérieur, bien sûr.

Et à la sortie justement, une Espérance en néon bleue, du même Alberola, pend au bout d’un fil. Auparavant, dans la salle «L’Ombre de Dieu», le coup de dés magistral de Robert Filloux : un mandala multicolore, dessiné par le hasard d’un lancer de milliers de dés pipés.

Et pour finir, la spirale en néon rose de Jonathan Monk, qui a vidé de sa phrase emphatique et pleine de dérision, celle de Bruce Nauman, qui ouvre l’exposition: «Le véritable artiste est celui qui révèle au monde les vérités mystiques».

Le slogan, mi-métaphysique, mi-publicitaire, des années soixante, n’a plus lieu d’être à l’ère de l’équivalence généralisée. Et du recyclage tous azimuts. La spirale vide et lumineuse nous rappelle, selon la formule de Jean-Luc Nancy, qu’aucun fond n’assure ni ne résorbe la forme. «Dans cette mesure, poursuivait-il, l’art est absolument indissociable aujourd’hui de la pensée. Il l’a toujours été — mais, aujourd’hui, c’est à découvert, sans alibi». C’est à partir de cette hypothèse peut-être, que la quête du sacré dans l’art aurait valu d’être lancée.

Publications

Mark Alizart (dir.), Traces du sacré, Centre Pompidou, 2008. 440 p., nombreuses illustrations.

Cameron Marjorie

Dark Angel, vers 1955. Crayon, encre et peinture sur papier. 88,3 x 60,3 cm

Maurizio Cattelan

Him, 2001. Cire, cheveux, tissus et résine de polyester. 101 x 41 x 53 cm

Paul Chan

1st Light, 2005. Installation avec vidéo projection numérique. Dimensions variables, 14 min.

Tobias Collier

Mandala, 2005-2008. Feuille d’aluminium, vernis, colle. Dimensions variables

Aleister Crowley

Self-Portrait, vers 1920. Huile sur bois. 19 x 24,2 cm

Otto Dix

Schwangeres Weib, 1919. Huile sur toile. 135 x 73 cm

Mounir Fatmi

Casse-tête pour musulman modéré, 2004. Acrylique sur cinq Rubik’s Cube transformés. Cubes : 54 x 11,5 x 13,5 cm chacun.

Akseli Gallen-Kallela

Ad Astra, 1894. Huile sur toile, bois. Ensemble : 130 x 116,5 cm – Peinture : 76 x 85 cm

Hilma af Klint

De tio största, n° 2 Barnaaldern, 1907. Tempera sur papier contrecollé sur toile. 328 x 240 cm

Edvard Munch

Friedrich Nietzsche, 1906. Fusain, pastel, tempera sur papier. 196 x 128 cm

Bruce Nauman

The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (Window or Wall Sign), 1967. Verre, tubes en néon, transformateurs. 150 x 140 x 5 cm

Vaslav Nijinski

Masque, s. d. Crayons de couleur, bleu, noir, rouge, sur papier. 37 x 29,3 cm

Frédéric Pardo

Bouddha invisible, 1968-1969. Huile et feuilles d’or sur panneau de bois. 90,5 x 50 cm

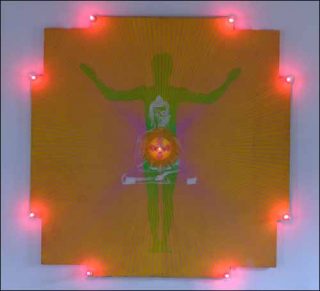

Usco

Shiva, 1965. Techniques mixtes. 274 x 274 cm

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram