Bettie Nin. Thomas, tu es peintre mais, j’ai envie de dire, aussi plasticien, artisan et alchimiste, comment définis-tu tes œuvres, sont-elles des peintures, des sculptures, des concepts?

Thomas Fougeirol. Ce sont des peintures. D’ailleurs, le livre Harlem 141 a été construit comme un atlas d’éléments tournant autour de la peinture. Ce tourbillon d’éléments et de matériaux divers, de photos, de débris me permet de constituer la peinture.

Je reviens au début de ta question. Artisan évidemment puisqu’il y a une mise en pratique. Un artiste conceptuel est quelqu’un qui a une idée et qui fabrique ou fait fabriquer ses idées, dans mon travail les choses se construisent par empirisme conceptuel mais aussi corporel. De toutes les manières, la peinture déjoue toujours les idées de départ, la matière résiste à la pensée, le résultat se place dans cette résistance. Les formes sortent en général d’autres formes manipulées dans une phase antérieure du travail. Donc artisan oui.

Alchimiste… Pourquoi pas. La réaction de la matière avec un support, leur mélange, leur déplacement, la réaction à la température, tout cela me passionne.

Il y a ainsi la série de peintures faites avec la pluie et le vent, mais aussi des pièces récentes dans lesquelles j’essaye de traverser les tissus, cette dernière série étant aussi liée à des questions de transparence et de perception de la photographique. Il y a toutes ces actions chimiques dans la manipulation de la matière, mais aussi l’action du corps qui s’imprime à travers l’empreinte, le contact des draps, de la pluie, et toutes les manipulations de surfaces.

Between Nowhere and Goodbye n’était-pas un aménagement d’espace?

Thomas Fougeirol. La vitrine était un dedans/dehors. C’était une boîte, fermée aux trois quarts, qui reflétait l’extérieur. L’intervention sur les murs a transformé la vitrine en éponge. C’était un travail in situ plus proche du wall drawing que de la sculpture. Tout ce que je fais autour de la peinture (papiers pliés, débris, etc.) est accumulé pour fabriquer de l’espace, et en dernier ressort, ce qui me fascine le plus, c’est la perception de l’espace sur du plat!

J’ai été frappée par la présence sensible que dégagent tes œuvres. Elles ont une aura extraordinaire, au sens définit par Walter Benjamin: «l’unique apparition d’un lointain, si proche soit-elle», comme un singulier tressage d’espace et de temps. En es-tu conscient?

Thomas Fougeirol. Je suis un grand lecteur de Walter Benjamin. Je suis fasciné par la bande Walter Benjamin, Aby Warburg et Carl Einstein. Mes peintures sont des pièces uniques avec des variations, jamais deux fois la même.

Est-ce que l’unique veut dire aura? Je n’en suis pas certain. Le rôle du spectateur qui dépose son propre inconscient sur les œuvres a son importance. La question de l’aura est une question insoluble. Avant la mort de Dieu, la peinture avait un rôle, une fonction qui lui donnait cette aura. L’invention de la photographie a totalement bousculé les codes picturaux et la fonction auratique de la peinture. Qu’est-ce qui fait qu’on choisit d’être peintre aujourd’hui? La peinture n’en finit pas de mourir et Dieu avec. Je suis conscient de cette perte mais je cherche de nouvelles combinaisons pour ranimer cette fonction auratique. Ce sont peut être les dernières traces de romantisme.

Mais fais-tu une différence entre ce qui est visible et ce qui est perceptible?

Thomas Fougeirol. La phénoménologie m’intéresse beaucoup. Comment les choses apparaissent, comment percevons nous etc. Une peinture reste un objet. C’est aussi un élément de langage qui a été codifié et dont on a digéré la signification. On est loin de la croyance des catholiques pour qui une image de Jésus était un prototype, c’est à dire la chose elle-même. Pourtant j’aime cette idée de production de prototype. Mais des prototypes de quoi?

Les phénomènes perceptifs de la lumière et les rapports à l’architecture m’intéressent de plus en plus. Aux débuts de la photographie, quelqu’un a mesuré, à l’aide d’un appareil, la sensibilité entre une touche de peinture blanche et une touche de peinture noire de 0 à 90, puis dans le ciel l’écart entre l’endroit le plus clair et celui le plus sombre de 0 à 9000.

La peinture reste un art limité par rapport à notre perception lumineuse du réel. La photographie a beaucoup plus de capacités de gradations, nul ne peut en douter. Je suis sensible aux photographies surréalistes des années 20 et aux gens qui manipulaient la chimie, qui inversent des processus, qui produisent une photo ou une peinture inattendue. Et le rôle d’un artiste est d’aller chercher un peu plus loin, de réinventer des moyens de dire les choses même si à la fin la peinture n’est qu’un rectangle, une surface délimitée. Comment redéposer les choses, les redéfinir.

Un jour, en évoquant l’acte de peindre, tu as parlé de «forme qui vous oblige» ou encore d’«essayer d’aller au bout de cette forme, de l’épuiser». Est-ce cela qui explique ton cheminement vers l’abstraction?

Thomas Fougeirol. Ce cheminement est d’abord lié au fait que je vis aux Etats-Unis depuis 5 ans, presque la moitié de l’année, et que j’y ai un atelier.

Il y a une vingtaine d’années, quand j’ai commencé à peindre, j’étais totalement abstrait. Puis a suivi une production de peintures et dessins figuratifs avec des motifs qui étaient quasiment toujours des sculptures, avec un fil conducteur depuis le début qui a été la matière.

Travailler aux Etats-Unis m’a poussé à désarticuler mes manières antérieures pour voir quels étaient les éléments fondateurs de ma pratique. Je me suis mis à percevoir des fragmentations plus profondes, ce que j’appelle les détails du monde. Quand on découvre l’exposition d’un artiste, on sent parfois un décalage, et le réel nous apparaît différemment. Décloisonner, démonter le monde et ensuite avec sa sensibilité, remonter le puzzle, réassembler autrement. On pourrait faire ça tout le temps, démonter, désosser et remonter etc.

Je fais des images. Je fabrique de l’abstraction comme un peintre figuratif. Le XXe siècle a vu l’apparition de l’abstraction car la photographie a pris le rôle de la peinture figurative, et les codes ont explosé complètement. Il y a déjà une intuition des impressionnistes qui voient la qualité propre, la concrétude de la touche de la matière, remettant en jeu l’aspect fictionnel de la peinture figurative. L’abstraction, entre autres, est née de cette autonomie de la matière. Aujourd’hui je continue à dessiner, à peindre des éléments figuratifs, mais la possibilité de l’abstraction a pris une part très importante dans le travail. Elle était là mais contenu à l’intérieur, le fait de travailler aux Etats-Unis m’a amené à démonter ces armatures.

Tu travailles souvent des draps qui se plient, tels des linceuls, d’où cela vient-il?

Thomas Fougeirol. Le travail avec les empreintes a toujours existé. J’avais commencé à acheter des robes en 1995. J’en déposais dans la peinture et faisais tomber du pigment verticalement au-dessus pour en faire l’empreinte. J’ai toujours été à la recherche d’une peinture qui pouvait avoir une ambiguïté technique, un hybride d’empreinte, de radiographie. Pendant ma période plus figurative, j’avais d’énormes planches de pigments sur lesquelles je posais mes peintures, pour neutraliser l’expressionnisme qui risquait de prendre le dessus. J’étais trop présent à cause du travail de la main donc j’écrasais tout pour neutraliser cet expressionnisme, pour déplacer le travail vers quelque chose d’un peu plus mécanique, d’un peu plus étrange.

En 2005, j’ai acheté des rideaux et des draps d’hôpitaux chez Emmaüs. J’achète régulièrement des matières que je garde et qui, au bout d’un moment, deviennent d’autres choses. Je récupère des fenêtres cassées, des livres, des bouts de papier, toutes sortes de débris.

Pour en revenir aux rideaux et aux draps, ils étaient des matières emplies de la vie et l’histoire des gens. J’ai commencé à déposer les rideaux dans la peinture et passer des sprays par-dessus, les imprimer comme je le faisais avec les robes, je leur donnais une deuxième vie. Ces rideaux avaient souvent des ornements assez moches mais le déplacement dans la peinture fonctionnait comme un révélateur. Puis l’ornementation a disparu avec les draps plissés, qui créaient un deuxième espace dynamitant le plan du tableau. C’était un pur travail de contact négatif, ces robes, ces rideaux et ces draps. Un travail d’empreinte reprenant certaines problématiques de la photo.

As-tu pensé aux plis de l’âme de Gilles Deleuze?

Thomas Fougeirol. Gilles Deleuze écrit sur les plis car il a écrit sur Leibnitz. Il y a chez eux cette idée que tout l’espace est plié et que tout se passe dans les plis. C’est fascinant. Le tableau est une tension plate, comment échapper à cela? La perspective a été une solution pour plusieurs siècles de peintres, mais, encore une fois, le XXe siècle l’a dynamitée.

Quand je me suis aperçu que ces draps pliés construisaient un autre espace, ça m’a intéressé. Récemment je me suis mis à plier des papiers et même du métal, sans savoir encore où cela va me conduire. L’espace du cubisme de Picasso était déjà un espace purement plié et plus récemment, des artistes comme John Chamberlain, Frank Stella, Steven Parrino ont compris la force, l’intérêt de ce type d’espace froissé. Le rapport peinture/sculpture est là très intéressant.

Je suis dans cette tension entre un espace ultra plat et un monde disloqué, plus sculptural. Aujourd’hui, aucun artiste ne peut maintenir le monde dans son unité, nous sommes tous fragmentés, disloqués et narcissiques. Rosalind Krauss parle de la démarche artistique contemporaine comme une tentative de refléter la structure ou l’organisation de la conscience, cela me parait assez juste.

Justement. En regardant tes toiles, on sent que tout ton être est impliqué. La peinture doit-elle avoir un rapport au corps, comme une danse, une performance?

Thomas Fougeirol. La danse est, avec la peinture, le champ avec lequel j’ai le plus d’affinités. Quand je vois des bons danseurs je me dis: c’est ça! Je suis fasciné par ceux qui bougent leur corps. J’ai fait beaucoup de calligraphie chinoise quand j’étais aux Beaux-Arts et mon maître m’a appris que ce qui reste sur le papier n’est que le résultat de ton activité, au sens large, c’est l’empreinte d’une pratique et d’une vision.

Mon travail est l’empreinte des manipulations que j’opère, comme on pourrait enregistrer les pas d’une souris ou ceux d’un danseur. Je suis aussi de plus en plus aussi intéressé par le rapport du son au tableau. Sans tomber dans des relations trop faciles, le fait de travailler de manière abstraite permet de me relier à des énergies plus sonores et gestuelles. Les frontières abstraction/figuration, et ce qu’elles impliquent souvent, semblent désuètes.

Penses-tu ton corps comme un pinceau?

Thomas Fougeirol. Le premier livre de peinture que mes parents m’ont offert quand j’avais 10 ans, c’est un livre sur Yves Klein, et je lisais ça en boucle. Yves Klein reste une sorte de figure tutélaire, et il est vrai que je peux littéralement parler d’anthropométrie par rapport au travail récent. Je pense que je m’enregistre beaucoup, cette idée d’enregistrement est vraiment importante.

Dans une critique de ta dernière exposition Black Sun, j’évoquais le fait que tu cherchais à apprivoiser, ou même à dompter, la matière. Mais on te sent à la fois maître et esclave dans cet échange, alors qui guide qui? Deviens-tu à un certain point l’outil d’une peinture qui te dépasse et reprend ses droits?

Thomas Fougeirol. Je ne maîtrise rien. D’ailleurs dès que l’on croit maîtriser quelque chose, le lendemain est catastrophique. L’erreur est inévitable et c’est très compliqué de parler de maîtrise, mais je peux dire qu’une pièce fonctionne quand elle a une sonorité, un certain écho à l’environnement immédiat, le mur ou le sol de l’atelier.

Devant mes productions récentes, beaucoup de visiteurs me demandent: «Alors c’est fini?» Il n’y a pas de finitude, il y a un quelque part. Ce tableau a une certaine autonomie, un écho qui permet d’en faire un autre. J’accumule des fragments pour faire d’autres fragments.

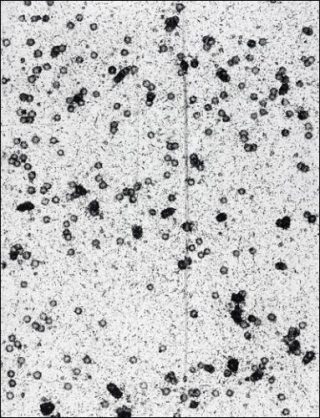

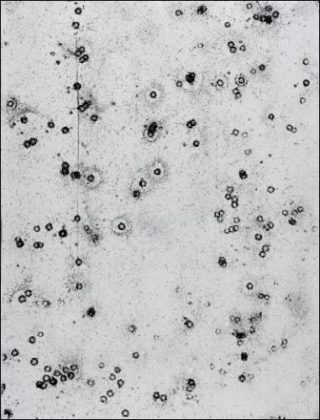

J’ai été spécialement touchée par des tableaux argentés que des traces noires, comme des impacts de balles, semblent endommager. Il s’en dégage une certaine violence teintée de poésie. Peux-tu me parler de ces œuvres?

Thomas Fougeirol. Je peux en parler comme des enregistrements puisque tout ce travail est fait à partir et avec la pluie. On peut difficilement faire mieux que la pluie. Chaque fois j’accompagne la composition, comme un chorégraphe avec des danseurs exécutant une danse. C’est important d’être très présent du début à la fin du processus, de le penser, et finalement de laisser un acteur naturel agir et composer l’œuvre. J’ai cette impression d’être absolument dedans et complètement dehors, cela me distancie. C’est encore une fois un enregistrement extérieur. Il y a une violence de la pluie qui amène une autre lecture. On la relie à autre chose. Tu parlais d’impact de balles. On dirait que j’ai tiré au pistolet. Pourtant c’est l’enregistrement de la pluie, un enregistrement météorologique.

Comment choisis-tu le moment, le timing?

Thomas Fougeirol. Je regarde le ciel, je suis à l’écoute de la pluie. Il ne faut pas qu’il pleuve trop, ni pas assez. Je choisis le moment mais ça reste une collaboration. Faire des collaborations avec des éléments naturels m’intéresse beaucoup. Et cela ramène à des problèmes purement picturaux: qu’est-ce qu’une matière, comment est-elle attaquée, qu’est-ce qu’une composition, comment les éléments interagissent ?

La couleur a pratiquement disparu de tes derniers tableaux…

Thomas Fougeirol. J’ai travaillé avec la couleur pendant 10-15 ans. Certaines pièces avaient une complexité de passages de couleurs.

Depuis ces allers-retours aux Etats-Unis, et le travail de désarticulation qui l’accompagne, la couleur est contenue à un rôle très spécifique, sans avoir complètement disparue. La couleur est un élément nucléaire extrêmement puissant. Le moindre écart devient une véritable dérive. On le voit quand on fait un scan couleur et qu’on bouge les curseurs.

J’ai étudié aux Beaux-arts: je faisais du print, de la lithographie, et je travaillais en noir et blanc. La couleur reviendra, mais depuis 3-4 ans, le travail a été de simplifier, ne pas se laisser déborder.

L’art est toujours une manipulation. La phrase de Sol LeWitt, qui affirme que les artistes devraient pousser l’irrationnel de manière absolument logique et objective, est très belle. L’irrationnel est déjà là et j’essaye d’avoir une méthode pour le manier. Trop d’irrationnel tue le sens.

Tu habites depuis quelques années entre Paris et New York, entre deux cultures. Est-ce que cela a changé ta manière de peindre et de penser? Qu’est-ce que cela t’apporte?

Thomas Fougeirol. Pour un artiste européen, aller aux Etats-Unis me paraît fondamental. New York est pleine d’une incroyable énergie créative. Il y a une quantité d’artistes du monde entier qui produisent toutes sorte de choses. Etre au contact de cela est un électrochoc pour nous français qui vivons dans une culture assez sûre d’elle-même, cloisonnée, certains de notre «bon goût naturel». Les américains tentent plus. C’est le pays du collage des populations sur un sol géométrique. Ils sont plus radicaux dans la manipulation et j’apprends beaucoup.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram