Anthony Hernandez est un photographe underground, c’est-à -dire qu’il photographie sous la terre et tout ce qui est en marge. Photographe Border Line il observe les exclus du rêve américain, il s’intéresse aux limites de la ville, à ses dessous comme à ses coulisses en n’oubliant pas ses terrains vagues. Los Angeles est une immense banlieue. Au sommet de cette pyramide, sociale et géographique, trône Bervely Hills et sa population blanche et riche, plus on s’éloigne des collines et plus la population se colore et s’appauvrit.

« The River Serie (Everything) » termine la trilogie consacrée à cette ville mythique commencée il y a quinze ans. Après s’être consacré aux sans abris avec « Landscape for the Homeless » en 1989, et après une exposition en 2002 sur les coulisses de La Mecque du cinéma avec « Disney’s Pictures », le photographe natif de L.A. pointe son objectif vers la rivière qui traverse l’agglomération.

En remontant le lit de cette rivière bétonnée, il remonte aussi l’horloge du temps en revoyant ses anciens terrains de jeux. A la place de la nostalgie il retrouve les homeless qu’il avait croisés dans ses reportages précédents. En voulant remonter le fil de ses souvenirs à travers un ruisseau, Los Angeles ne l’éclabousse que de son indigence et de son lot d’exclus.

Les canaux d’irrigation sont devenus des habitations troglodytes pour ceux qui vivent dehors. Ces abris n’ont de fortune que leur nom. Le cours d’eau au lieu de charrier son limon traîne dans son sillage les bannis et les réprouvés du système.

A l’inverse des deux précédentes séries, « River Serie », est un travail plus personnel, plus introspectif. Ecrit dans une veine californienne cette succession de chroniques parle autant de la ville que de son narrateur. Acteur de sa propre vie et témoin de la transformation du paysage de son enfance, le photographe dresse un portrait en forme de deuil. Dans les travaux précédents il y avait une détresse et une ironie féroce qui pointaient, aujourd’hui il n’y a que des souvenirs qui sont partis au fil de cette eau croupie et crasseuse.

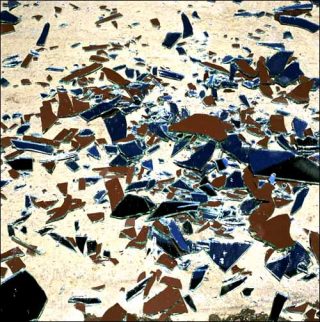

Ce qui change aussi dans cette série c’est l’usage éclatant de la couleur. Les prises de vues précédentes, réalisées in door donnaient à voir des tirages très uniformes presque monochromes.

Mais cette fois-ci la rencontre avec le soleil donne des couleurs très intenses, très électriques. Il ne faut pas voir dans cette luminosité un quelconque espoir, le constat social est aussi amer que sont acides les tirages. La couleur qui surgit est empoisonnée comme le sont les flaques mazoutées dans lesquelles se meurt un oiseau. Ce bleu pétrole est en fait le ciel qui se reflète dans la mare d’hydrocarbure.

Le miroir des vanités à Los Angeles est un miroir aux alouettes, il est une ornière boueuse dans laquelle on s’épuise et on s’enlise. Un peu plus loin on peut découvrir une poupée abandonnée dans une eau stagnante et peuplée de micro-algues. Leur luxuriance et leur beauté ne sont dues qu’à l’engrais prohibé dont elles tirent leur sève contaminée. Comment ne pas voir dans ce vert cresson une nouvelle Ophélia.

Ce qui nous touche dans les paysages désolés d’Hernandez, c’est peut-être que nous sommes comme lui des gamins de Los Angeles. Le suivre pas à pas à la recherche de son passé à travers le grand canal revient à revisiter l’histoire du cinéma et de la littérature. On retrouve l’enjeu de l’eau évoqué par Polanski dans Chinatown, on pense aux duels de voitures avec James Dean, on pense à cette banlieue morne filmée par Tarantino dans Jackie Brown, on ne peut s’empêcher de penser à la fresque grandiose de James Elroy. On peut se reporter également à deux films qui sont à l’écran et qui présentent deux visages totalement différents de la mégalopole. Michael Mann dans Collateral filme une ville-néon tandis que Wim Wenders dans Land of Plenty révèle les bidonvilles de carton. Evidemment c’est de ce côté intersticiel que le photographe nous amène.

Les Vanités d’Hernandez sont des natures mortes et des constats sans concessions. Le passage de l’ombre à la lumière n’a rien changé au portrait charge qu’il a commencé à dresser depuis les années 1990. Toutefois malgré une méthode de travail inchangée on le sent moins distant avec son sujet. A la place du recul ironique et cruel qu’il avait adopté, cette série, bien que prolongeant et clôturant les précédentes, nous parle plus de lui et de nous.

Anthony Hernandez

— Série « Everything », 2004. C print. Dimensions variables.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram