Récemment nominés pour le Prix Marcel Duchamp, les frères Florian et Michael Qusitrebert proposent une démarche artistique à quatre mains, qui repose sur un système de dédoublement, de redite ou de tautologie comme le suggère le titre de l’exposition «Light of the Light». Alors que leur peinture s’est d’abord construite en réaction à l’art dit «relationnel», en vogue en France depuis les années 1990, ou à l’art conceptuel, leur pratique connait un tournant depuis leur voyage à New York en 2009, et cède désormais le pas à une certaine forme d’abstraction, de mysticisme.

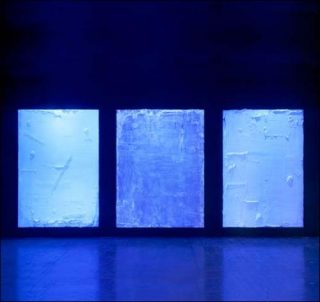

L’incipit de l’exposition nous plonge en effet dans une étrange pénombre, dans laquelle brillent trois immenses toiles fluorescentes dressées comme des stèles, plantées là pour satisfaire un rite occulte. Leur surface bleue parait émettre un rayonnement lumineux, telle une auréole sacrée, et leur confère une aura quasi divine. Leur présence impressionnante, mystérieuse, quasi incantatoire, leur prêterait une fonction cultuelle, à l’instar de la stèle noire de 2001: l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, au pied de laquelle se prosternent bipèdes et humains. Mais en s’approchant de leur surface, on réalise que ces trois toiles ne sont aucunement planes ou lisses, mais bel et bien griffées, raclées, cahoteuses. On songe alors à les ausculter comme on tâtonnerait une surface lunaire, stellaire.

Dès lors, nous basculons dans un univers aux antipodes de cet incipit, à la fois éblouissant et mouvant. Comme dans l’allégorie de la Caverne de Platon, nous passons de l’ombre à la lumière, sans transition. La vive luminosité de l’aile du Palais de Tokyo blesse notre regard quelques instants, le temps d’en prendre la mesure. Là , des toiles abstraites et colorées tournoient sur elles-mêmes, accrochées à des barres de «pole dance», tout droit sorties des décors des cabarets ou des clubs de strip-tease. L’ensemble ressemble à une grande installation mobile, et détonne d’un accrochage linéaire.

Mais suivant cette métaphore du monde du strip-tease, doit-on en conclure que la peinture se donne ici en spectacle? Ou qu’elle se met à nu? Ou qu’elle va tenter, en exhibant ostentatoirement ses attributs dans une stratégie de séduction, de nous jeter des paillettes plein les yeux?

Les formats des œuvres, pour la plupart, sont assez imposants. De plus, les toiles sont souvent empilées les unes au-dessus des autres (jusqu’à deux ou trois superposées sur une même barre). Et lorsqu’elles tournoient, on se rend compte qu’un autre tableau, de même dimension, est apposé à leur dos. En ce sens, les commissaires Khairuddin Hori et Hugo Vitrani parlent justement d’une forme d’«excès» et de «gigantisme» dans le montage de l’exposition.

Surtout, la fratrie Quistrebert parle d’«hyperpeinture», et propose des œuvres saturées de couleurs et de matières, bariolées, épaisses, dégoulinantes. Certaines, pareilles à des carrosseries cabossées de voitures, brillent de mille feux, et rappellent les bombes de peinture industrielle utilisées dans le «tuning». D’autant plus que des diodes LED sont incrustées dans le châssis de la toile et jouent le rôle d’un phare ou d’un clignotant qui nous éblouit.

Ainsi, les toiles tournent sur elles-mêmes, ne se laissent jamais vraiment observer durablement, et nous renvoient même de fins rayons lumineux dans les yeux. Tout est fait pour empêcher la perception du spectateur, désamorcer toute fixation: la peinture se dérobe.

Et déborde également de matière, comme nous l’annoncions. On remarque en effet que Florian et Michael Quistrebert convoquent des matériaux pauvres tels que la pâte à modeler ou la toile de jute pour confectionner leurs œuvres. La pâte, épaisse, s’agglomère, coagule, forme des monticules. La peinture est grumeleuse, dégoulinante. Les frères Quistrebert semblent alors s’amuser à en faire des tonnes, à proprement parler, et à tartiner joyeusement les toiles de jute. Des gestes amples, gourmands, appliquent de grands coups de brosses et de pinceaux.

Les peintures jouent ainsi sur le registre de la surenchère. Le choix des couleurs abonde d’ailleurs en ce sens avec des surfaces argentées réfléchissantes qui rappellent les sérigraphies d’Andy Warhol, des pailletages dignes des costumes «disco», ou des palettes déclinant les tonalités de l’arc-en-ciel comme lors d’une «gay pride». Tout brille et scintille, à l’exception de quelques monochromes noirs semblables à des surfaces calcinées ou à des morceaux de croûtes lunaires extraits d’un décor futuriste ou d’un récit de science-fiction.

Dès lors, l’installation des frères Quistrebert décline tout un ensemble d’artifices formels et visuels où la peinture se pare d’effets clinquants, tape-à -l’œil, aguicheurs, voire carrément vulgaires. Tout est dans la démesure, et s’apparente au kitsch, au voyant, au rutilant, comme s’il s’agissait de mettre à jour et de décliner les stratégies esthétiques franchement racoleuses de la peinture postmoderne.

L’exposition se conclut sur une projection vidéo psychédélique. Deux immenses écrans, juchés en haut des marches de l’aile du Palais de Tokyo, diffusent à toute vitesse un plan en damier qui s’étire, s’éloigne, se déforme ou se démultiplie. On vogue en plein sensationnalisme. Les damiers nous attisent, nous hypnotisent jusqu’à saturation. Leurs vibrations cinétiques évoquent immanquablement l’art optique des années 1960, et révèlent la fascination des frères Quistrebert pour les mécanismes du vertige, de l’ivresse, voire même de l’overdose.

Mais contrairement à l’art optique, où le spectateur est appelé à activer l’œuvre de par sa position et son déplacement, nous demeurons ici davantage passifs, écrasés par les plans en damier dédoublés et par la vitesse à laquelle défilent les images. Car plus qu’une expérience mystique ou ésotérique censée nous amener vers un état de transe ou une extase, on verrait plutôt dans cette vidéo une œuvre enivrante et simplement divertissante, qui nous engloutit dans sa frénésie furieuse.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram