Au 76 de la rue Quincampoix, la galerie Alexandre Cadain, toute en transparence, conduit ├Ā une impasse. Celle dŌĆÖun vid├®o-projecteur qui tourne ├Ā vide, r├®duisant la production visuelle ├Ā une ombre port├®e sur le mur blanc, dans un chuchotement inaudible. Et comme en hommage au th├®oricien de lŌĆÖabsurde, Albert Camus, un rideau en caoutchouc noir d├®coup├® de lettres en n├®gatif repose la question du bonheur de Sisyphe, condamn├® ├Ā accomplir ├®ternellement une m├¬me t├óche. Faut-il lŌĆÖimaginer heureux ? Echelle sans barreaux impossible ├Ā gravir, lŌĆÖ┼ōuvre s├©me le doute sur une humanit├® en proie ├Ā sa propre ├®nigme.

Si une g├®n├®ration et une carri├©re les s├®parent, Ange Leccia (directeur du Pavillon au Palais de Tokyo) et St├®phanie Lagarde (fra├«chement dipl├┤m├®e des Beaux-arts de Paris) interrogent respectivement le sens de la cr├®ation et de lŌĆÖexistence, par une provocation au temps, mat├®riau m├¬me de lŌĆÖart. Invit├®s ├Ā la galerie Alexandre Cadain sur lŌĆÖinitiative de Marianne Rapegno, qui en profite pour insuffler du sang neuf dans la programmation, ils partagent lŌĆÖespace avec le plasticien-musicien Romain Kronenberg (petit prot├®g├® de Martine Aboucaya) et Rebecca Digne, v├®ritable r├®v├®lation de lŌĆÖexposition.

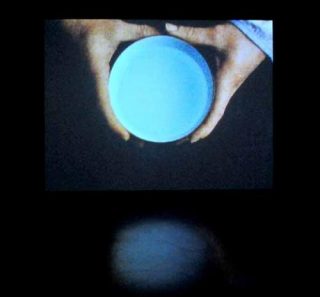

Sous lŌĆÖimpulsion de cette derni├©re, la vid├®o impose une temporalit├® cyclique. Les instants se succ├©dent, identiques ; les gestes, comme prisonniers dŌĆÖun rituel ├®trange, se r├®p├©tent. Cet ├®ternel retour du m├¬me isole le sujet de lŌĆÖaction, nous offrant un ┬½ morceau de temps ├Ā lŌĆÖ├®tat pur ┬╗ pour reprendre la formule de Marcel Proust. Dans les kino-peintures, le film acquiert le statut dŌĆÖobjet, les m├®diums se confondent. Enferm├®e dans une attitude, la jeune femme qui nous regarde inlassablement, tournant le dos ├Ā lŌĆÖ├®cran de cin├®ma situ├® derri├©re elle, semble interpeller le spectateur, ├Ā la recherche de la v├®rit├® de lŌĆÖimage, de lŌĆÖessence du portrait. L’┼ōuvre de Rebecca Digne parvient ├Ā ├®chapper ├Ā lŌĆÖautorit├® du temps historique, ├Ā cet imp├®ratif du d├®but et de la fin et ├Ā lŌĆÖangoisse qui lui est inh├®rente.

Dans une constante ├®conomie du voir, les artistes r├®unis chez Alexandre Cadain lient la notion de dur├®e ├Ā lŌĆÖintime, comme dans les impressions-paysages de Romain Kronenberg. Chez Rebecca Digne, le choix du format Super 8, en plus de r├®v├®ler le grain de lŌĆÖimage ŌĆō mati├©re du tempsŌłÆ, renvoie ├Ā un certain amateurisme. Le support, bient├┤t obsol├©te, est celui des vid├®os familiales. Son utilisation conf├©re ├Ā lŌĆÖ┼ōuvre une dimension autobiographique, que lŌĆÖon retrouve aussi dans Datcha. Au centre dŌĆÖun man├©ge de bois miniature actionn├® par la chaleur des bougies, la maison id├®ale de lŌĆÖartiste tourne, insaisissable, en r├®f├®rence ├Ā sa jeunesse nomade.

Dans les installations de St├®phanie Lagarde, la m├®lancolie dit tout ├Ā la fois la fragilit├® des r├¬ves de petite fille et la magie de lŌĆÖenfance. Temps et ├®motions restent indissociables. Symbole dŌĆÖune beaut├® p├®rissable, les paillettes dŌĆÖargents soulev├®es par les vibrations sonores de ses Berceuses, sont aussi imperceptibles que des battements de c┼ōur. Son Premier souffle est priv├® de substance vitale. Sifflement dŌĆÖun haut parleur, il ne suffit pas ├Ā ├®teindre la bougie qui lui fait face, formulant le d├®calage entre le vouloir et le pouvoir, la fiction et le r├®el, lŌĆÖid├®e et la mati├©re. Comme chez Romain Kronenberg, le son mat├®rialise le temps dans une plastique de lŌĆÖ├®ph├®m├©re.

En suspension, nous retenons notre respiration de peur dŌĆÖalt├®rer la po├®sie de l’exposition, aussi rare que pr├®cieuse dans ce secteur du quartier Beaubourg, en esp├®rant beaucoup, ├Ā lŌĆÖavenir, de la galerie de la rue Quincampoix.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram