La galerie Zurcher confirme sa fidélité au photographe Gilles Saussier, à l’occasion de la présentation de ce nouveau «tramage de voyage», sorte de compte rendu spatio-temporel de la relation qu’il a entretenue avec le Bengladesh.

Restituant un véritable vagabondage initiatique personnel, Gilles Saussier déploie ici, sur une dizaine d’années, les métamorphoses des habitants du vieux ghetto indou de la ville de Dhaka.

L’oeil singulier que Gilles Saussier pose sur le monde s’est formé à l’épreuve de la désillusion photographique. En effet, jeune reporter-photographe à la fin des années 80, il couvre pour l’Agence Gama certains des événements les plus ambivalents depuis l’instauration de l’information-spectacle: la chute de Ceaousescu pendant l’hiver 1989, et la Guerre du Golfe en 1990. «Cet apprentissage sur le tas, du vrai-faux charnier de Timisoara, aux leurres de tanks de Saddam Hussein, m’a vite faite douter des normes du métier de photojournaliste», explique-t-il.

Cette confrontation initiale aux pièges de la codification du regard journalistique est à l’origine d’un changement de posture, qui mènera Gilles Saussier à revisiter l’ensemble du dispositif occidental de l’image d’information.

S’écartant logiquement de l’Agence Gama et de sa pratique de reporter, il initie rapidement un parcours de photographe autonome. Depuis, travaillant avec acharnement à reconstruire la légitimité humble de l’oeil photographique, Gilles Saussier tresse divers carnets de routes, comme autant de protocoles possibles pour un autre regard.

Depuis Living in the Fringe (1995-1996) jusqu’à Envers des villes, endroits des corps (2004-2005), en passant par Retour au pays(2003), il ne cesse plus de réinventer le geste photographique, traquant avec ténacité les solutions pour échapper au rituel de la capture héroïque, faussement réaliste, du monde.

Si bien que l’ensemble du parcours de Gilles Saussier est le fruit d’une réflexion mûrie sur les dangers d’une iconographie de l’information enfermée dans une grammaire visuelle préétablie. Depuis le traumatisme, provoqué sur la communauté des regards, par la diffusion à grande échelle des reportages à l’ouverture des camps nazis, nous ne cessons plus de bégayer sur un vocabulaire photographique qui semble avoir codifié une fois pour toute la barbarie.

Tout s’apparente ici à un mouvement de protection collective contre cette première violence traumatique visuelle, protection qui vise coûte que coûte à figer dans les limbes d’une histoire ancienne un deuil encore intraversable. C’est dans cet esprit qu’il faudrait installer en regard du travail de Gilles Saussier, celui que Gerhard Richter avait mené en peinture, à l’occasion de l’arrestation et de l’assassinat des membres de la bande Baader-Meinnoff.

S’inspirant d’un corpus photographique issu des fichiers de la police, Gerhard Richter avait tenté alors d’inventer un nouveau vocabulaire visuel de la mort politique, davantage en référence à l’histoire de la peinture qu’à celle de la photographie journalistique.

Parvenant à extraire l’iconographie politique de sa taxinomie muette, Richter était, par exemple, parvenu à «réveiller» le vestige documentaire de la mort de Baader dans sa cellule, en opérant un rapprochement avec le Torero mort de Manet. Par ce geste simple, l’affaire Baader devenait tout à coup observable, dans un jeu d’appropriation et de mise à distance particulièrement incarné et assoupli, jeu qui dénouait les pièges du refoulement politique collectif.

Depuis Richter, l’état des lieux du trauma visuel collectif a encore évolué vers une banalisation accrue de l’horreur. Aussi est-ce aujourd’hui aux photographes d’interroger leur médium, et la complicité de celui-ci avec le vaste élan de cécité qui frappe notre contemporanéité.

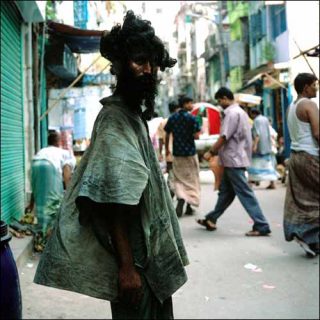

Dès son arrivĂ©e au Bengladesh, Gilles Saussier se voit contraint de rĂ©viser ses habitudes de travail: «Le Bengladesh est un pays oĂą l’on est beaucoup plus regardĂ© que l’on ne regarde soi-mĂŞme. La posture traditionnelle du reporter qui cherche Ă se fondre dans le paysage et Ă se rendre invisible pour pouvoir prendre des photos sur le vif y est rapidement mise Ă mal… Venu voir, on est puissamment dĂ©visagĂ©. On devient soi-mĂŞme le point de mire. Mes habitudes d’images prises Ă la sauvette en ont Ă©tĂ© bouleversĂ©es».

Cette réinvention nécessaire du dispositif du reportage donnera naissance au projet de Studio Shakhari Bazar, qui débute en 1997 par une exposition sous chapiteau des portraits d’habitants du ghetto indou de Dhaka. Progressivement, alors que chaque modèle vient récupérer son portrait, Gilles Saussier réalise une nouvelle image du personnage, dans laquelle il inclut le portrait initial. Soixante-quatorze portraits des membres du quartier seront ainsi redistribués, initiant une mise en abyme de l’instant de la capture photographique.

Car, en 2001, Gilles Saussier revient rendre visite aux images et à leurs propriétaires. Il documente alors la dissémination de ses photographies dans les intérieurs, les halls d’hôtels, ou les reliques de familles. D’autres images sont ainsi réalisées, qui tissent de nouveaux liens avec les habitants et leur site.

Par la même occasion, il obtient en retour quelques portraits d’enfance de ses modèles, portraits conçus dans les années 50, dans des studios de photographes d’époque, restituant des décors et une gestuelle codifiée.

Véritable cartographie généalogique du travail du temps, Studio Shakhari Bazar invente un geste photographique inscrit dans la durée, qui désamorce l’immobilisme morbide du souvenir. Depuis les anciens portraits stylisés, jusqu’aux ultimes saisies contenant leurs propres mises en abymes, tout se passe comme si Gilles Saussier avait inventé une posture inédite qui ne bloque plus la fluidité du temps, mais qui, à l’inverse, appelle à soi la vaste agitation des métamorphoses provenant tant du passé que de l’avenir.

Les visages vieillissent autant qu’ils rajeunissent, les lieux se font et se défont, changeant de couleurs et de formes, les artisans modifient leurs pratiques, sans qu’à aucun moment l’ombre de la mélancolie ne flotte sur cette mémoire vive.

Ce tour de force qui installe une dynamique éthique dans l’esthétique n’est pas le fruit d’un génie hasardeux, mais plutôt le résultat d’une réflexion maîtrisée autour de l’histoire et des enjeux de la photographie.

Le culte de l’instantané réalisé «au bon endroit, au bon moment» par exemple, culte tiré de l’héritage de Henri Cartier-Bresson, est notamment revisité sur un mode critique par Gilles Saussier.

Il repère combien le fantasme de l’invisibilité de l’auteur de la saisie, la tradition de l’instant décisif, ne sont en fait satisfaisant que pour celui qui photographie. En définitive, ce protocole trop communément admis, ne produit jamais un partage avec le sujet photographié. «Le photographe est moins souvent préoccupé de l’existence du monde extérieur que de son propre sentiment d’exister. Davantage que les gens qu’il photographie, c’est lui-même qu’il veut inscrire dans les grands évènements historiques».

A l’inverse, Gilles Saussier défend la mise en place d’un va et vient entre l’image et la parole qui signe une distinction radicale entre le reportage et le dessein documentaire. En effet, alors que le reportage se passe volontiers de la parole des modèles, le documentaire se fonde sur l’échange d’informations préalables qui a pu se construire en amont.

C’est à la faveur de cette rencontre initiale que la photo documentaire travaille davantage «une déprise qu’une prise d’image». Ne cherchant ni à fournir des informations visuelles, ni à rendre compte de la subjectivité du photographe, elle doit parvenir à éviter les codes et les styles qui construisent une lecture à priori. Bref, elle défait autant que possible les repères qui pourraient brouiller l’accès à l’échange éphémère qui advint entre les deux acteurs.

Pour résister à la surenchère des «captures visuelles», il convient de réinventer les gestes qui préserveront le modèle: «La justesse du portrait est d’offrir à la personne photographiée une forme suffisamment abstraite et complexe pour qu’elle puisse résister à une éventuelle manipulation», confirme Gilles Saussier.

De cette façon, la photographie sera à nouveau capable de nous parler de populations autrement que comme des quantités statistiques, en restituant aux individus leurs identités singulières.

Se faisant, avec Shakhari Bazar, Gilles Saussier attrape Ă bras le corps l’invisibilitĂ© du tiers monde. InvisibilitĂ©, comme on a pu le dire de guerres non couvertes par les mĂ©dias, qui, du mĂŞme coup, auraient Ă©chappĂ© aux consciences («ÉvĂ©nements» d’AlgĂ©rie, actuelle guerre de Tchetchenie…). Mais rendre visible, ce n’est pas simplement faire «image». C’est avant tout faire exister par l’image, c’est-Ă -dire inscrire le temps du vivant dans le visible. NĂ©cessitĂ© s’impose d’échapper Ă toutes les codifications trop repĂ©rables qui enferment le modèle dans une typologie, et lui barre l’accès Ă toute incarnation. C’est alors la question du respect du modèle que Gilles Saussier investit, Ă travers une stratĂ©gie inĂ©dite du «portrait bien tempĂ©ré».

Gilles Saussier

— Studio Shakakhri Bazar, 2006. Tirage jet d’encre sur papier Hahnemüle fine art. 112 x 140 cm, 2001.

— Studio Shakakhri Bazar, 2006. Tirage lambdachrome, 120 x 120 cm.

— Studio Shakakhri Bazar, 2003. Tirage jet d’encre sur bâche. 180×270 cm.

— Studio Shakakhri Bazar, 2006. Tirage lambdachrome, 120 x 120 cm.

— Studio Shakakhri Bazar, 2004. Tirage jet d’encre sur papier Hahnemüle fine art, 103 x 129 cm.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram