Le premier volet de cette recherche — Les intermittences du cœur — a Ă©tĂ© crĂ©Ă© les 21 et 22 janvier 2010 Ă l’Institut français de Barcelone.

Cette proposition est le fait d’un solo de Germana Civera «avec les autres». Mais ces autres sont cachĂ©s tout en Ă©tant acteurs de cette pièce chorĂ©graphique oĂą l’image, et notamment l’image photographique — avec sa nature ambivalente d’apparition-disparition, d’ĂŞtre et de paraĂ®tre — est au centre du dispositif mis en place dans l’espace de reprĂ©sentation. Espace de reprĂ©sentation bien particulier qui s’offre dans une obscuritĂ© partielle ou miroirs, Ă©clairs, polaroids sont les acteurs en partage avec l’image de la danseuse, danseuse qui elle-mĂŞme partage l’image avec un dispositif photographique actionnĂ© par FrĂ©dĂ©ric Naucyziel, autour d’une dramaturgie signifiante articulĂ©e par Roberto Fratini.

Germana, est-ce que vous pouvez nous préciser le dispositif photographique de votre pièce chorégraphique Splendeur inespérée? Quel est-il, en quoi consiste-t-il ?

Germanan Civera: Tout d’abord, je souhaiterais vous parler de ma dĂ©marche et de l’origine de ma recherche. En tant que personne, femme et artiste, je m’y sens Ă©metteur et catalyseur Ă la fois. Je me pense en tant qu’un lieu, aussi, un appareil. Un lieu vivant, ayant comme enveloppe la peau. Paul ValĂ©ry disait: «Le plus profond c’est la peau». Je travaille le corps, sa danse et sa reprĂ©sentation, dans un constant esprit d’expĂ©rimentation.

Dans ma traversĂ©e, Ă caractère migratoire, je tisse un maillage oĂą le corps, toujours prĂ©sent, regarde, Ă©coute et s’exerce dans la meilleure disponibilitĂ© Ă s’approcher d’une connaissance de sa propre enveloppe, de l’humain, du monde et de son expression dans une vision Ă la fois globale et particulière, dans chaque contexte historique, social et politique. Au dĂ©marrage de l’ouvrage, je propose des partages d’espaces sensibles, toujours dans l’exigence d’interroger le corps, sa danse et sa reprĂ©sentation au travers d’un positionnement que je nommerai «de chercheuse poĂ©tique» en grande porositĂ© avec l’histoire de la reprĂ©sentation du corps, de la philosophie et de la neurophysiologie.

J’interroge et je dĂ©veloppe des actes esthĂ©tiques polymorphes — configurations de l’expĂ©rience — qui font exister diffĂ©rentes modalitĂ©s du ressenti et induisent diffĂ©rentes formes de subjectivitĂ© politique.

Sans cesse Ă l’ouvrage, sans cesse Ă l’essai , je tâche de devenir un media. Il est toujours question d’aiguiser et d’interroger ma perception dans une triangulaire implacable: espace — prĂ©sence — temps.

Je capte, je recueille, je ne cesse de regarder, re-regarder de loin, d’Ă©couter, d’entendre, de près, de diffĂ©rents endroits. J’interroge mon Ă©coute et mon regard et je les mets en question, je tente de dĂ©sarmer les yeux, faire tomber les remparts que l’idĂ©e prĂ©alable – le prĂ©jugĂ© – interpose entre l’œil et la chose; je vois, je revois, je lis, je relis, je dĂ©monte et remonte ce que j’ai vu avec ce que j’ai lu. Je m’adonne Ă un apprentissage tactile des choses. Je tâte, j’ausculte, je retouche, j’ajuste, je propose sans cesse de m’exposer Ă l’erreur. Le prix de mon affinitĂ© avec le corps, la danse, la parole, les images, cette «expĂ©rience intellectuelle ouverte» est l’absence d’une certitude considĂ©rĂ©e comme acquise. C’est dans l’avancĂ©e des essais, des rĂ©pĂ©titions et de la construction que les choses peuvent devenir peu Ă peu lisibles, quand toutes les images de pensĂ©e sont prĂ©sentĂ©es de façon qu’elles se portent les unes les autres. La lisibilitĂ© advient dans le montage: le montage considĂ©rĂ© comme forme et essai. Ă€ savoir, une forme patiemment Ă©laborĂ©e mais non-recluse dans sa certitude.

J’essaye. Mon exigence se règle sur la conscience dont ce que je vois ne m’appartient pas, et ce que je pense -— car il me semble qu’il faut bien penser pour voir, pour organiser ce que l’on voit — procède de ce qui m’a prĂ©cĂ©dĂ©. VoilĂ pourquoi mon travail est en dialogue constant avec le travail des autres, en fonction de contextes chaque fois diffĂ©rents et au regard de nuances singulières que le contexte fonde dans chaque cas particulier.

Pour Splendeur inespĂ©rĂ©e (Lieu d’apparitions) il a Ă©tĂ© question d’un de mes mouvements fondamentaux: «le rĂ©veil».

J’habite dans un port de mer, Sète. Chaque jour mes yeux s’ouvrent presque Ă la fin de la nuit: je me lève juste avant le lever du soleil. De mon balcon, j’ai une vue et une Ă©coute imprenables: la nuit, la mer et l’horizon devant moi. Chaque matin, je regarde le soleil se lever inlassablement, il s’agit d’accueillir et de laisser la lumière se glisser au travers de la peau, des paupières. Il est question de comment le regarder, dans quelle qualitĂ© de prĂ©sence et dans quel Ă©tat de disponibilitĂ©. Je laisse les yeux s’ouvrir, clignoter, en dĂ©bordant parfois du liquide lacrymal: l’eau.

Ă€ mesure que le temps passe la vue s’ouvre; je vois de plus en plus loin. Les yeux, les paupières, clignotent sans cesse, je constate l’espace de cet intervalle (semblable Ă celui d’un appareil photographique), qui se prolonge avec la prĂ©sence du soleil; ovale de feu, vibration franche. Au plus loin de sa lumière, commencent Ă apparaĂ®tre des fulgurances, des persistances, des rĂ©manences.

Ă€ force de regarder la lumière, le regard Ă©bloui, les formes s’effacent et commencent Ă Ă©merger des couleurs, des images, celles, contenues en soi-mĂŞme. Pour poursuivre ma recherche sur le corps en relation Ă la lumière, il m’a Ă©tĂ© Ă©vident d’ interroger l’idĂ©e de l’apparition. Qu’est-ce que l’apparition? Comment se produit-elle? Quel espace pour qu’elle se produise? Comment? Comment regarder? OĂą regarder?

Il Ă©tait question de proposer une expĂ©rience sur la perception visuelle, pour cela concevoir un prototype d’espace, prĂ©-sence, temps.

OĂą il n’Ă©tait pas question du chorĂ©graphique, mais plutĂ´t d’inventer un corps et une danse qui va d’une prĂ©sence incarnĂ©e, Ă une «prĂ©sence fantĂ´me» puis Ă sa dĂ©matĂ©rialisation. Interroger le regard du spectateur vis-Ă -vis de cela.

Je me suis appuyĂ©e et j’ai traversĂ© l’histoire de la photographie, de l’image en mouvement puis du cinĂ©ma dans un mouvement transversal avec l’histoire de la figure de la danseuse dans son caractère fantasmatique ou virtuel (dĂ©sincarnĂ©e). Il s’agissait de rĂ©pertorier, de trier et de rĂ©inventer des prĂ©sences et des mouvements de cette traversĂ©e dans l’histoire, de concevoir un corps et une danse qui au travers de la lumière rĂ©alisent un parcours qui va de l’apparition d’un fantĂ´me, Ă l’incarnation d’une danseuse puis Ă sa propre dĂ©matĂ©rialisation.

Il a Ă©tĂ© Ă©vident qu’il fallait sortir du rapport frontal, du scĂ©nique et concernant la «prĂ©sence fantĂ´me», il s’agissait de concevoir une prĂ©sence de corps flottante, in gravide.

Surgir de lĂ oĂą le regard ne se pose pas, «être vue en dehors de toute vue»: de lĂ l’idĂ©e d’apparaĂ®tre au travers des morceaux de miroirs; d’interroger et de penser l’apparition, le regard pĂ©riphĂ©rique «au coin de l’œil». Puis la question du travail de la rĂ©tine sur les effets d’empreinte rĂ©tinienne, sur l’image kinesthĂ©sique d’oĂą la proposition de l’obscuritĂ© et la lumière, le temps d’exposition de la lumière: ce que la prĂ©sence des Ă©clairs des flashs photographiques nous permettait.

Trois lampes de flashs photographiques en pĂ©riphĂ©rie de l’espace et une au centre de l’ellipse Ă©taient actionnĂ©s ponctuellement par moi-mĂŞme provoquant simultanĂ©ment un Ă©blouissement et une empreinte de la vision fugitive du corps dansant.

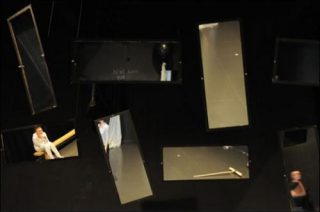

Le dispositif scĂ©nique: Les spectateurs sont assis sur des chaises disposĂ©es en cercles concentriques au centre d’un espace obscur. Au-dessus de leurs tĂŞtes sont accrochĂ©s des miroirs rectangulaires orientĂ©s diffĂ©remment et basculĂ©s Ă 30° ou 40° … Ils m’ont rappelĂ© ces petits miroirs que l’on met Ă disposition dans certaines Ă©glises pour pouvoir rapprocher de soi les dĂ©tails d’une fresque. Ainsi en est-il des cĂ©lèbres fresques de Tiepolo Ă l’Ă©glise des Gesuati Ă Venise et de tant d’autres… Mais dans ce cas, c’est le visiteur qui manie le miroir et dĂ©cide d’arrĂŞter sa vue sur tel ou tel fragment. Ici, le spectateur est clouĂ© sur sa chaise, et n’a le choix que de tourner son torse ou sa tĂŞte pour tenter d’attraper une image fragmentĂ©e de la danseuse aussitĂ´t Ă©vanouie dans l’instant mĂŞme de sa «prise» ou «surprise». Apparition/disparition, captation/ dessaisie, fragment/ hors champ, appropriation/ dĂ©ception, prise/dĂ©prise… Tant de notions de l’acte mĂŞme photographique rĂ©flĂ©chies dans l’histoire et l’esthĂ©tique photographique! Qu’en est-il dans le champ de la danse et de votre chorĂ©graphie en particulier?

Germanan Civera: Il s’agit ici de matĂ©rialiser la question de la notion de cadrage, telle qu’on la trouve en photographie ou en cinĂ©ma, dans l’espace de prĂ©sentation d’une expĂ©rience vivante. Les miroirs sont une multiplicitĂ© de cadrage. Ils permettent dès lors de travailler la question de l’apparition / disparition, les champs / hors champs, la fragmentation du corps, de l’espace, du temps, la mise en perspective du dĂ©tail, le zoom.

Je voulais travailler sur l’agilitĂ© de l’œil du spectateur, sa frustration Ă ne pas tout voir, sur l’attente, sur la surprise, sur la mise en mouvement de l’œil et par lĂ mĂŞme du corps, nĂ©cessaire mais contrainte: je ne voulais pas d’un public totalement mobile; l’œil emmène la tĂŞte, le dos, le corps se met en vigilance, en alerte. La perception doit ĂŞtre exacerbĂ©e, Ă l’affĂ»t du moindre signe, ou dans une attente tranquille, Ă la fois prĂŞte Ă capter l’espace autant qu’il nous absorbe.

Nous avons donc 4 flashs disposĂ©s dans l’espace, 4 flashs que tu dĂ©clenches toi-mĂŞme lors de tes dĂ©placements. Quels sont les enjeux de ces “coups d’œil” photographiques pour une danseuse chorĂ©graphe?

Germana Civera: Dans ces enjeux, on retrouve mon dĂ©sir de multiplicitĂ© des cadrages: je choisis lĂ le temps de l’exposition, le nombre d’expositions, l’image exposĂ©e. Dans les miroirs, je travaille le cadrage dans l’espace, dans les flashs je le reprends dans le temps.

Après plusieurs et diffĂ©rents essais, par rapport Ă qui dĂ©clenche les impacts des Ă©clairs, il nous a paru nĂ©cessaire que ce soit moi qui en ai la maĂ®trise. ContrĂ´ler la rythmique des impacts tant pour le temps global de l’Ă©criture chorĂ©graphique et musicale que pour les dĂ©placements, choisir les instants «à laisser voir»: oĂą et comment apparaĂ®tre, pas de lien visible entre chaque apparition, rompre le prĂ©visible d’un tracĂ©, d’une sĂ©quence de mouvements, crĂ©er le trouble, laisser ouvert les champs des possibles : tout peut arriver n’importe oĂą, n’importe quand. DĂ©sorienter, dĂ©structurer. De plus, il n’a jamais Ă©tĂ© question entre FrĂ©dĂ©ric et moi d’ĂŞtre dans un rapport de photographe-objet photographie: la maĂ®trise de l’impact de la lumière renverse les rĂ´les du «shooting»: je dĂ©cide de ce qui apparaĂ®t.

Michelle Debat: CachĂ© dans les cintres, au-dessus de nos tĂŞtes, FrĂ©dĂ©ric Naucyziel, dĂ©clenche des prises de vue cette fois-ci au polaroĂŻd : polaroĂŻd qui tombe de manière alĂ©atoire sur les spectateurs qui Ă leur tour peuvent cette fois-ci ramasser, garder, cette image unique mais elle aussi sujette très vite Ă disparition suivant le temps d’expositions Ă la lumière du jour et la qualitĂ© de son support… Prendre, saisir, et encore disparaĂ®tre, s’Ă©vanouir…. Danse et photographie: deux arts de l’Ă©vanouĂŻ…

Germana Civera: Pas tout Ă fait! Une photo «numĂ©rique» saisit un instant puis elle reste en tant que telle pour longtemps. Et peut-ĂŞtre oui. Le polaroid, en effet, a une durĂ©e de vie Ă©phĂ©mère et changeante : il prend le temps de se rĂ©vĂ©ler, d’apparaĂ®tre puis entre dans un mouvement de transformation continu presque imperceptible, extrĂŞmement lent pour l’œil, une sorte de mutation tranquille … En fait… Comme la danse?

Dans le programme de Splendeur InespĂ©rĂ©e, distribuĂ© lors de la crĂ©ation en juin 2010 Ă Montpellier Danse, Roberto Fratini Ă©crit “Ainsi, les choses qui passent ne passent que parce qu’on ne les voit pas: ou qu’on ne les voit que passer”. Comment cette pensĂ©e prend-elle forme dans ta chorĂ©graphie ?

Germana Civera: Il s’agit Ă nouveau d’interroger le regard et l’Ă©coute. Re-poser la question de la disponibilitĂ© de la personne Ă regarder, Ă voir, Ă dĂ©couvrir et Ă aiguiser sans cesse les possibles de sa propre perception. Dans la vie de tous les jours, dans l’actuel Ă©tat d’endormissement des esprits des gens, le système de perception, il est en baisse, endormit. Dans notre quotidien, le regard pĂ©riphĂ©rique par exemple n’est pas assez exploitĂ©, souvent les gens ne regardent que ce qui est en face d’eux… Il nous arrive parfois d’avoir l’impression d’avoir vu quelque chose qui ne se produit pas forcĂ©ment devant nous: il nous semble avoir vu quelque chose «passer», cela se passe au coin de l’œil. Je voulais apporter l’audience Ă faire cette expĂ©rience: accepter les sollicitations du coin de l’œil. De lĂ , entre autres, le dispositif, puis mon parti pris dans l’Ă©criture dansĂ©e : acter en pĂ©riphĂ©rie sans jamais m’y arrĂŞter.

En captant par fragment, Ă coup d’Ă©clair, de polaroid, d’image dans les miroirs, ta chorĂ©graphie, le regardeur est Ă distance du corps du danseur, de son espace… Il dĂ©compose malgrĂ© lui ta chorĂ©graphie, ou du moins il garde en mĂ©moire des sĂ©quences qu’il est libre dans l’après-coup de redistribuer en rĂ©cit… Ou en palimpseste, suite d’images qui s’effacent et se superposent jusqu’Ă Ă©puisement du support? Pourquoi cette proposition en fragments de ta chorĂ©graphie?

Germana Civera: En effet, ici il s’agit d’Ă©manciper le regard du spectateur, tenter une construction de pensĂ©e capable de ne pas ĂŞtre enfermĂ©e dans les strictes catĂ©gories logiques discursives. Essayer de dĂ©ployer une forme ouverte de la pensĂ©e imaginative dans laquelle n’advient jamais la «totalité» en tant que telle.

Lors de notre rencontre, tu m’as aussi parlĂ© de cette mĂ©taphore qui m’a beaucoup intĂ©ressĂ© pour quelqu’un qui travaille sur et Ă propos de la photographie; «le corps du danseur est comme un appareil photographique. Le corps est un ensemble d’image latente. La danse gĂ©nère ses images latentes. La danse est une rĂ©vĂ©lation d’images fantĂ´mes…» Peux-tu nous en dire davantage, nous qui en photographie argentique, faisons aussi l’expĂ©rience de l’image latente rĂ©vĂ©lĂ©e?

L’acte photographique rĂ©vèle l’image d’un rĂ©el qui n’existe pas ainsi avant elle: c’est le photographique. Est-ce que l’acte de danser pour toi est aussi un acte de rĂ©vĂ©lation? Et si oui de quoi? Comment le nommerais-tu?

Germana Civera: Pour moi, le corps est un lieu dans le monde, un lieu dans lequel se crĂ©ent et se connaissent (re-connaissent) des images. L’ĂŞtre humain est un lieu vivant. C’est un lieu naturel de captation des images sur un certain mode, celui du biologique. MalgrĂ© tous les appareils que nous avons actuellement avec lesquels nous emmagasinons et envoyons des images, l’ĂŞtre humain, le corps, reste l’unique lieu oĂą les images reçoivent un sens vivant (mĂŞme si Ă©phĂ©mère, difficile Ă contrĂ´ler…) Hors des normes imposĂ©es par les appareils (appareil photo, appareil politique). Mais qui est l’ĂŞtre humain? Pour moi, il est indiscutable que les ĂŞtres humains se distinguent profondĂ©ment entre eux grâce Ă ces diffĂ©rentes «ingestions» des images, dissemblables de culture Ă culture (dans cette idĂ©e, la globalisation menace la grande diversitĂ© des images collectives). Dans la diversitĂ© d’images auxquelles on attribue une signification, la personne confirme qu’il est aussi un ĂŞtre culturellement construit.

C’est Ă©galement l’ingestion de toutes ces images qui nous construisent qui permettent la mĂ©moire: la mĂ©moire du corps, une chimie cellulaire, qui s’organise en va et vient entre notre biologie structurelle, les images reçues et notre monde non conscient.

Pendant que les images du monde extĂ©rieur nous proposent des «offres d’images», les images dans nos corps sont liĂ©es Ă une expĂ©rience de vie que nous avons faites dans le temps et dans l’espace.

D’autre part, je tiens fort Ă dire que la danse n’est pas qu’un monde d’images.

C’est une donnĂ©e essentielle pour moi, qui est toujours Ă l’ouvrage dans mon travail; c’est ce qui me «hante».

Dans ma pratique, je tente sans cesse d’Ă©prouver et partager une multiplicitĂ© de corps, de prĂ©sences, de danses. J’essaye de convoquer, d’accumuler toutes les images possibles pour après me dĂ©barrasser d’elles, laisser sortir celles qui restent, latentes, ces fantĂ´mes qui se logent dans notre enveloppe corporelle, nos cellules, dans nous. C’est toute une technique, une sorte de grand amalgame et processus de mutation, un dialogue entre ce qui est conscient et ce qui ne l’est pas, un dĂ©veloppement de sa propre imagination et non de l’imaginaire. Se rendre disponible au-delĂ de la volontĂ© pour devenir juste un media et laisser Ă©merger ces autres prĂ©sences, danses et images qui se logent dans nos cellules.

Dans un très beau texte d’analyse de la production cinĂ©matographique de Peter Greenwich, Florence De Meredieu voit dans le plan tableau utilisĂ© par le cinĂ©aste dans son film emblĂ©matique Z.O.O (1985), l’intĂ©gration du fonctionnement «du modèle de l’instantanĂ©itĂ© photographique [car] il intègre le système de temporalitĂ© propre Ă Vermeer, Vermeer que Greenaway considère comme le premier cinĂ©aste puisqu’il a utilisĂ© ces deux Ă©lĂ©ments essentiels au cinĂ©ma que sont la fraction de seconde d’action et la lumière pour rĂ©vĂ©ler l’action. Cette temporalitĂ© est celle de l’instant quelconque, du geste suspendu, de la quotidiennetĂ© miraculeusement saisie et piĂ©gĂ©e dans le cristal de l’instant. Mains arrĂŞtĂ©es, regard ou lettre dĂ©robĂ©e, instant suspendu et delĂ au moment oĂą il amorce sa fuite et disparition. […] Car la temporalitĂ© propre Ă Vermeer n’est pas de l’ordre d’une durĂ©e ou d’une chronologie: elle est celle d’un instant flottant, atomique, et en totale apesanteur. D’oĂą une conception beaucoup plus sĂ©rielle de la temporalitĂ©, avec des effets de collages, de compartimentages et d’emboĂ®tements. TemporalitĂ© Ă la John Cage beaucoup plus qu’Ă la Deleuze, chaque instant comportant en lui-mĂŞme sa propre finalitĂ© et ne demeurant pas subordonnĂ© Ă une quelconque globalitĂ© ou totalité».

Est-ce que ton dispositif photographique pluriel retrouverait cette question complexe et contradictoire de l’instantanĂ©itĂ© photographique?

Germana Civera: Oui en effet, c’est tout Ă fait ça. Par contre, la question peut se poser diffĂ©remment: comment aborde-t-on cette idĂ©e dans l’ensemble de la performance: le dispositif photographique n’Ă©tant qu’une sĂ©quence Ă l’intĂ©rieur d’un dispositif performatif sur le regard. Splendeur InespĂ©rĂ©e, dont le sous-titre est «Lieu d’apparitions», expĂ©rimente cette question du regard, des propositions physiques, visuelles et auditives, vues ou non-vues, perçues ou non, dans une globalitĂ© dont le dispositif photographique fait partie.

La temporalitĂ© Ă©voquĂ©e par Greenaway, est très proche de ce que je peux ressentir: l’instant flottant, suspendu. Nous travaillons en permanence sur ça, essayant de mener cette suspension simultanĂ©ment Ă une cohĂ©rence d’ensemble; le paradoxe de l’Ă©criture chorĂ©graphique: une succession d’instants flottants? Un seul instant suspendu mais dans la durĂ©e? Le spectacle vivant est tenu par une donnĂ©e incontournable qui est celle du Temps; les propositions doivent nĂ©cessairement travailler sur la «gestion» de ce temps en rapport Ă sa finalitĂ©. La multitude de finalitĂ©s constitue l’ensemble ou l’ensemble n’est qu’une finalitĂ©. Le temps du spectateur en est le prolongement.

As-tu utilisĂ© d’autres dispositifs plastiques dans tes pièces chorĂ©graphiques antĂ©rieures? Pourquoi?

Germanan Civera: Toujours. Comme je disais au dĂ©but mon travail se concentre dans une triangulaire implacable: ESPACE-PRESENCE-TEMPS. Ce sont des fondamentaux. Les fondamentaux de la danse. D’un acte vivant. Il me semble impossible de dĂ©marrer un chantier sans m’interroger quel espace pour.

Dans ma pratique, je me sens parfois archĂ©ologue, architecte, peintre, sculptrice… Est-ce que la conception de ces espaces ce sont des dispositifs plastiques ? Je ne m’associe pas Ă l’idĂ©e de scĂ©nographie… Non plus Ă l’idĂ©e du dĂ©cor. J’ai grandi au sein d’une famille d’artistes; j’Ă©tais entourĂ©e d’ Ă©bĂ©nistes, de sculpteurs, d’ingĂ©nieurs, de peintres, de photographes…

Je porte cette approche dans moi et je proviens du domaine de la danse. Il m’est nĂ©cessaire afin de concevoir et de dĂ©velopper des espaces sensibles, de tenter de faire exister diffĂ©rentes modalitĂ©s du ressenti, d’interroger le regard du spectateur. Avant tout, je dĂ©fends l’importance de l’autonomie de l’art chorĂ©graphique et de son identification Ă une forme d’expĂ©rience collective.

Mai 2011 – Janvier 2012

Germana Civera

Entretien paru dans le dossier sur l’art: ”photographie & danse” (dir. M. Debat), revue Ligeia, n° 113-114-115-116, mai 2012, 280 p.

Avec l’aimable autorisation de Germana Civera et de la revue Ligeia.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram