En plein cナ砥r d窶冰n hiver que l窶冩n nous annonce comme l窶冰n des plus doux de l窶冑istoire, la MABA rテゥveille notre fascination pour la neige, et convoque l窶冓maginaire, les fantasmes et les rテゥminiscences qui enveloppent cette notion. Mais si les premiティres ナ砥vres exposテゥes font directement rテゥfテゥrence テ la neige, テ sa matiティre, aux souvenirs d窶册nfance qu窶册lle rappelle, aux strates qu窶册lle constitue sur les sols et les paysages, peu テ peu, les travaux des artistes prennent un sens plus mテゥtaphorique: il s窶兮git dテゥsormais de se rテゥfテゥrer テ la neige comme テゥvocation de l窶册ffacement, du recouvrement, de l窶凖ゥcran blanc, ou de la dissolution du visible.

L窶兮ccrochage pensテゥ par Caroline Cournティde est aテゥrテゥ, il joue sur le registre de la discrテゥtion et de la dテゥlicatesse. Une grande place est ainsi faite テ des dispositifs photographiques ou テ des projections vidテゥo qui s窶兮rticulent autour du vide, du blanc, de la dilution de l窶冓mage. Ici le rテゥfテゥrent n窶兮dhティre plus. Il s窶凖ゥlude bien souvent, il s窶册fface, il tend vers l窶兮bstraction plutテエt que vers une reprテゥsentation intテゥgrale de ses qualitテゥs plastiques.

Cristaux, ombres et lumiティres, traces incrustテゥes, brindilles apposテゥes sur la couche neigeuse: on retrouve bel et bien dans les photos de Philippe Durand une armada conceptuelle consテゥquente pour avancer sereinement dans le parcours de l窶册xposition (matテゥrialitテゥ, luminositテゥ, empreinte, jeu de surface ou de recouvrement, empilement de strates).

La vidテゥo de Valテゥrie Sonnier nous replonge dans une enfance rテェvテゥe, mテゥlancolique, archテゥtypale. Une camテゥra rasante se promティne aux abords d窶冰ne grande maison de famille dテゥserte, comme vestige d窶冰ne jeunesse テゥvanouie. Tous les clichテゥs de Noテォl y sont rテゥunis: bonhomme de neige, sapin, luge, cheval テ bascule, guirlandes. Nテゥanmoins, la lumiティre crテゥpusculaire du jardin donne une tonalitテゥ plus sombre テ l窶册nsemble et annonce l窶册ngloutissement d窶冰n temps rテゥvolu, celui de l窶冓nsouciance et de l窶兮musement (l窶册nfant joue au docteur ou テ la princesse).

Isabelle Giovacchini propose quant テ elle un ensemble de photographies encadrテゥes reprテゥsentant des paysages montagneux en noir et blanc. Ceux-ci semblent toutefois s窶凖ゥvanouir. Les contours des roches peuvent s窶兮vテゥrer trティs nets, prテゥcis, bien dテゥcoupテゥs, ou au contraire se flouter par endroits. De grandes trouテゥes blanches scandent la photo, dessinant l窶冑orizon, les cieux ou les rives d窶冰n lac d窶兮ltitude, certainement. Le geste de l窶兮rtiste consiste en rテゥalitテゥ テ effacer partiellement ces tirages argentiques. La photo n窶册st plus vテゥritablement une empreinte du rテゥel. Elle se dテゥtache de la valeur indicielle qu窶冩n lui prテェte habituellement.

Le reste de l窶册xposition travaille d窶兮illeurs cette question de l窶册ffacement. En ce sens, la vidテゥo d窶僮lanit Illouz est tout テ fait テゥtonnante. Nous nous trouvons face テ un テゥcran vide, muet, ou dテゥfilent uniquement des sous-titrages retranscrivant une voix aux accents familiers, hテゥsitants, qui relate sa propre histoire, prise dans les soubresauts de la grande Histoire (la guerre d窶僊lgテゥrie et des migrations successives en France et en Israテォl). En supprimant toute image, Ilanit Illouz affirme prテェter une valeur universelle テ ce rテゥcit. On n窶册n demeure pas moins surpris, voire sceptique, face テ un choix aussi radical. L窶冰niversalisme n窶册st certainement pas la nテゥgation et l窶册ffacement d窶冰n individu, d窶冰ne figure particuliティre, ou du timbre unique de sa voix. Il serait plutテエt l窶兮ffirmation de la singularitテゥ de chaque テェtre, et sa manifestation visible dans l窶册space public, appelant sa possible reconnaissance par autrui.

Autre geste franchement radical: celui de Jonathan Marin qui dissout dans la Javel une pellicule filmique. Tout motif est ainsi dテゥtruit. Ne restent que quelques traces et taches qui se succティdent et convulsent, accompagnテゥes d窶冰ne bouillie sonore empruntテゥe au rock hargneux de Nirvana, dont le premier album s窶冓ntitulait justement Bleach (soit ツォeau de Javelツサ). La dテゥmarche de Benjamin Hugard nous a paru plus subtile et fテゥconde. Ici, un nテゥgatif photographique rテゥvティle une marque de graffiti. Nous avons alors affaire テ la trace d窶冰ne trace. Mieux, le message taguテゥ, qui a テゥtテゥ recouvert et censurテゥ, se lit dans ses contours et laisse mテェme apparaテョtre par effet de transparence le terme de ツォcapitalツサ, hテゥritテゥ de la pensテゥe historico-matテゥrialiste marxiste.

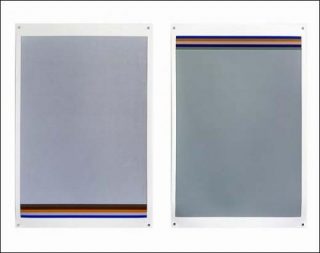

Enfin, si la neige est souvent un prテゥtexte pour se remテゥmorer des souvenirs personnels, la MABA utilise mテゥtaphoriquement cette notion pour faire テゥmerger une mテゥmoire collective souvent douloureuse. Dans un ensemble de sテゥrigraphies oテケ dominent des tonalitテゥs grisテ「tres plutテエt ternes, Thu Van Tran mテゥlange en rテゥalitテゥ les couleurs des fテサts d窶冑erbicides que les Etats-Unis dテゥversaient sur les populations locales lors de la guerre du Vietnam. Son autre installation, Pテゥnテゥtrable, se rテゥfティre テ la culture de l窶僣テゥvテゥa au Vietnam lors de la colonisation franテァaise. Une couche de latex a テゥtテゥ apposテゥe puis arrachテゥe sur les murs de la MABA, rテゥvテゥlant ainsi les diffテゥrentes strates et couches de peinture dont s窶册st peu テ peu recouverte l窶冓nstitution. Cテゥcile Hartmann photographie quant テ elle des troncs d窶兮rbres envahis de feuilles, tテゥmoignant du dテゥrティglement de la nature et de l窶册nvironnement depuis l窶册xplosion de la bombe atomique d窶僣iroshima.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram