Par Samantha Longhi

Samantha Longhi. Au début de cette décennie, alors que tu étais encore aux Beaux-Arts, tu menais une activité artistique dans la rue. Peux-tu expliquer le langage urbain que tu utilisais à cette époque?

Simon Bernheim. Je l’utilise toujours mais beaucoup moins souvent, et ailleurs. Paris m’a épuisé: aucune trace ne subsiste très longtemps avec ce programme de nettoyage des rues.

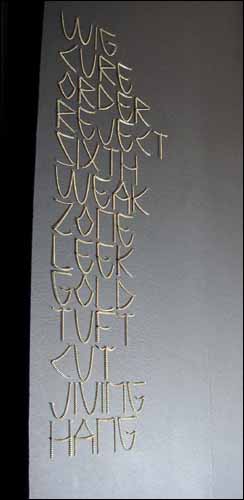

Mes rapports au langage sont extrêmement confus depuis toujours. Je m’amuse à modeler le langage comme une matière. Cela se traduit par des écritures qui n’en sont pas vraiment où je mixe des codes graphiques et colorés. On a affaire à une sorte de langage codé qui permet différentes interprétations. La symbolique des mots ne m’intéresse pas forcément. J’utilise des mots tels que «Trust Crust» uniquement pour leur intérêt visuel ou sonore. Je tente de placer les spectateurs dans un rapport confus au langage. C’est une position très confortable qui offre une autre lecture possible.

A l’occasion de ton exposition personnelle à la galerie Eva Hober, Patrick de Sinety a défini ton travail comme une «calligraphie tentaculaire».

Oui, tout à fait, c’est cette idée de jouer avec le langage comme avec de la matière physique. J’ai aussi peint des signes près des clochards endormis sur les trottoirs, en grande partie car je peignais la nuit et que c’était les seules personnes que je croisais de façon récurrente. J’ai rencontré à l’époque le psychiatre en chef de la Salpetrière qui s’occupe de la santé publique. Une part de son travail consiste à analyser ces personnes par l’écriture ou le dessin. C’est quelqu’un qui s’intéresse de près à l’art brut, aux écritures codées et cryptées. Mes travaux l’ont beaucoup intrigué, il a écrit sur eux un texte extrêmement clairvoyant. Il a été amené à étudier mon travail par le graphisme et à scruter dans différents mondes — hébraï;que, indien, etc. — sa signification. Il s’est rendu compte que le sens de mon écriture lui échappait systématiquement. Tous les travaux que je mène en galerie tournent autour de cette idée d’écriture cachée et de la notion de code. Nous nous sommes rencontrés par hasard et cela m’a beaucoup aidé.

Tu t’attaches également à l’appropriation du milieu.

Oui, la question du lieu est extrêmement importante pour moi et c’est évident que je suis entièrement redevable au graffiti. L’année dernière, j’ai eu ma première exposition personnelle chez Eva Hober qui s’appelait «Kneel-Leek». C’est un espace dont la gestion est difficile à mes yeux; il est exigu, c’est un espace confiné. La vitrine de la galerie fait face à l’église de la rue de Turenne. J’ai pensé que l’espace voûté de la galerie pouvait avoir un lien avec cette église. J’ai donc placé un vitrail sur la vitrine qui laissait passer très peu de lumière. L’exposition était donc plongée dans une pénombre et faisait ainsi écho à ce lieu de culte.

J’essaie de développer l’idée d’appropriation du lieu et de lien avec le quartier de façon quasi systématique. Par exemple, je suis allé voir à chacune des mes expositions la boulangerie la plus proche du lieu d’expo afin de lui proposer de réaliser une pâtisserie originale qui s’appellerait Trust-Crust. Cela a donné lieu à des créations très différentes.

Cette exposition plongée dans le noir retranscrivait une atmosphère de crypte où les pièces s’accumulaient dans la pénombre avec beaucoup d’écritures codées ce qui demandait au spectateur de passer du temps dans le lieu afin de comprendre ce qu’il voyait. Le but était encore une fois de placer les spectateurs dans un rapport confus au langage, mais aussi de les immerger dans un lieu, une ambiance très particulière dès l’entrée de l’exposition.

Entre ta sortie des Beaux-Arts et ta rencontre avec ta galeriste, Eva Hober, quel chemin as-tu parcouru?

J’ai exposé en 2004 rue Jean-Pierre Timbaud à la galerie Nuit d’encre les travaux de peintures sérigraphiées que j’avais commencés aux Beaux-Arts. J’avais décidé de remplir le petit espace de cette galerie avec le plus grand nombre de pièces possible. J’ai ensuite rencontré Eva. Elle a choisi plusieurs artistes majoritairement issus des Beaux-Arts de Paris.

Les sept artistes parmi lesquels je suis composent donc un groupe relativement homogène. Pendant la première année d’existence de la galerie, le principe fut de présenter une exposition personnelle d’un artiste au rez-de-chaussée pendant que les six autres exposaient de façon collective au sous-sol. Nous avons exposé de nouvelles pièces tous les mois ou tous les deux mois ensemble. Il était donc impératif que l’on s’entende tous très bien pour que cela fonctionne. Depuis septembre 2005, deux nouveaux artistes ont intégré la galerie et les expositions sont désormais uniquement personnelles.

L’Espace Electra présente «Le Voyage Intérieur». Tes pièces traitent de la décadence contemporaine, ce qui est le thème de l’exposition. Est-ce que c’est aussi ton discours? Peux-tu nous parler de tes œuvres?

Alexis Vaillant est venu me voir avec cette idée farfelue. L’idée d’avoir une scénographie imposante et donc d’avoir un rapport au lieu assez fort m’a forcément séduit. King’s Hand est une des pièces qui ouvre l’exposition, elle est située au bout d’un long couloir, ici encore dans une semi pénombre, évoquant clairement les «mains-chandeliers» dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Le choix des pièces était clairement axé sur le symbolisme.

Oui, entre la symbolique gothique et la symbolique H&M?

Voilà . J’ai réalisé quelques pièces sur ce modèle fait de prothèses de membres humains, des moulages en silicone que j’ai habillés de chapelets, de médailles de baptême, de breloques, etc. Sur la pièce avec la main, la surcharge de symboles les annule. Cela va à l’encontre de mes travaux généralement épurés où deux éléments fonctionnent en dualité. Le chapelet, à la portée symbolique très forte, est noyé parmi les accessoires dont certains, en effet, proviennent du magasin H&M. Le sens premier de cet objet disparaît totalement.

Comment te situes-tu par rapport ou au sein des artistes de l’exposition tels que Loris Gréaud ou Jean-Luc Verna?

Je connaissais peu de gens sur cette expo mis à part la photographe Camille Vivier. Il est compliqué pour moi de savoir comment je me situe par rapport à ma génération.

Tu crois qu’il pourrait y avoir une génération Beaux-Arts?

On entend souvent parler de ça mais je ne pense pas. Je crois que 5% seulement des artistes issus des Beaux-Arts arrivent à vivre grâce à leur production artistique. Nous sommes donc très peu.

Tes projets à venir?

Une exposition en mars chez Eva Hober qui va s’intituler «Scale Down». C’est un projet que nous avons mis au point avec Mickaël Schouflikir, un des artistes de la galerie. Nous avons rencontré à la Fiac 04 Stefano Calligaro de la galerie Perugi Artecontemporenea de Padoue. Nous nous sommes axés sur l’idée de réduction de l’échelle de notre travail. Le but est de réduire l’échelle au maximum afin de contraindre le spectateur à s’approcher au plus près des œuvres.

C’est une position que nous trouvons intéressante en opposition aux nombreuses expositions monumentales que l’on peut voir aujourd’hui. Ce qui implique aussi l’idée du secret, de l’invisible, des détails, des choses discrètes, des virus. Nous avons également invité Sanghon Kim, qui est notamment l’auteur de l’affiche de l’exposition «Le Voyage Intérieur». Il proposera des dessins à la plume et au crayon de couleurs de petits formats. Il y a aussi Vasso Gavaisse de la galerie The Breeder, à Athènes, qui a un travail très méticuleux sur papier chromolux avec des découpes quasi chirurgicales.

Tu as également un groupe de musique avec qui tu as notamment joué au Palais de Tokyo durant la semaine d’inauguration de «Notre Histoire».

J’ai cette activité en parallèle dans un groupe qui s’appelle 10LEC6. C’est une formation basse, batterie, percussion et chant. Nous travaillons sur des morceaux courts et denses avec une base rythmique très présente.

Bruno Peinado nous a en effet invité à jouer devant sa pièce au Palais de Tokyo et le décalage m’a beaucoup amusé. Ce fut drôle, en tant qu’artiste, de me trouver de manière détournée dans cette exposition. Je préfère largement ma position de musicien dans cette expo que d’exposant.

Ah bon? Ton opinion?

Rien ne m’a objectivement marqué. Je ne m’intéresse pas vraiment au monde que nous proposent ces artistes. J’ai l’impression d’avoir à faire, dans l’ensemble, à des artistes «carriéristes». Je ne suis pas très convaincu. J’ai plus envie qu’on m’entraîne dans des univers personnels et inattendus. Je trouve qu’il n’y a pas suffisamment de contrastes dans cette exposition qui présente des travaux de la même mouvance, des mêmes esthétiques, ce qui ramollit considérablement l’ensemble, selon moi.

English translation : Margot Ross

Traducciòn española : Maite Diaz Gonzalez

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram