La réunion des grands formats de Ruth Barabash constitue un ensemble d’images composées à partir de celles qui hantent les catalogues de jouets, les magazines de mode et probablement son expérience artistique. Le changement d’échelle auquel elle a procédé, la liberté de son geste, la virtuosité, la radicalité de ces peintures mettent en évidence une énergie singulière : les lois de la représentation picturale réservent encore bien des surprises dans le panorama des combinaisons de sens et de formes, surtout si les moyens employés relèvent d’une grande simplicité.

Une fois encore, les relations entre photographie, reproduction, référence et peinture prouvent que les images sont à la fois des traces, des interprétations et des sortes d’oxymores (des surfaces profondes, comme la peau, pour reprendre les propos de Paul Valéry).

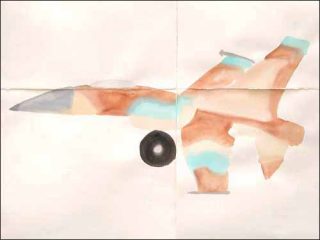

La fluidité de la gouache fait apparaître un sujet si direct, si immédiatement reconnaissable (mappemonde ou personnages féminins ou avions de guerre) qu’il pourrait s’épuiser d’emblée. Mais la discrète plénitude du geste de Ruth Barabash, son détachement délicat démontrent avec vigueur qu’elle a réellement capturé dans ces figures isolées ou sérielles une part d’humanité : les corps et les objets surgissent comme des icônes mais aussi marquent le lieu de leur présence matérielle. L’allusion à l’exil et à la guerre semble ici renforcer le désir de déplacer sans cesse les rapports, de rassembler les morceaux en laissant toujours au moins une possibilité d’associer autrement les choses, pour enfin regarder ailleurs.

Les grandes gouaches sont faites de supports juxtaposés (jusqu’à douze dans Escadrille) et punaisés sur le mur. Il n’y a pas de fixité, de rigidité, juste une verticalité affirmée. Les coulures, les passages de couleur claire, lumineuse, les transparences et les faibles opacités participent de ce champ pictural ouvert mais aussi régulé : car la juxtaposition des supports produit quand même un effet de grille. Et la brillance du coloris autant que la pudique volupté des corps n’effacent pas cette grille souple.

La rapidité de l’exécution des peintures provient sans doute d’une maturation dense comme d’une vision peut-être nostalgique du monde de l’enfance, cruel et souriant (Poupée au chien). La douceur et la vivacité des œuvres ici installées dans l’espace blanc de la galerie ne sont pas sans rappeler indirectement les premiers dessins de Warhol (les Shoes) comme les aquarelles de Gasiorowski ou de maîtres modernes plus anciens (l’élégance acide de Degas par exemple revient dans les plis de la jupe légère de l’une des Trois filles, mais on pourrait aussi se souvenir des couleurs de Paul Klee) ; et l’acuité, la délicatesse du résultat n’évacue pas une forme de rêverie.

Le monde des images est toujours paradoxal, sans relâche il creuse son lit dans notre histoire personnelle, collective. Alors, les visages féminins des personnages imaginaires de Ruth Barabash nous engageraient — dans leur silence épanoui, parfois grave — à penser la peinture comme un acte simultané de solitude et d’altérité.

Ruth Barabash

— Poupée au chien, 2002. Gouache sur papier. 253 x 152 cm.

— Planète I, 2002. Gouache sur papier. 168 x 228 cm (9 formats de 56 x 76 cm chacun).

— Mannequin, 2002. Gouache sur papier. 158 x 113,50 cm.

— Sans titre, 2002. Gouache sur papier. 28 x 76 cm (2 formats de 28 x 38 cm chacun).

— Série blanche, 2001. Gouache sur papier. 9 formats de 19 x 14 cm.

— Trois filles, 2002. Gouache sur papier. 168 x 228 cm (9 formats de 56 x 76 cm chacun).

— Planète II, 2002. Gouache sur papier. 168 x 228 cm (9 formats de 56 x 76 cm chacun).

— Escadrille, 2002. Gouache sur papier. 168 x 304 cm (12 formats de 56 x 76 cm chacun).

— Planète III, 2002. Gouache sur papier. 168 x 228 cm (9 formats de 56 x 76 cm chacun).

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram