Paul Pagk

Recent paintings

My red maybe your orange, even

à en croire la plupart des commentaires, l’oeuvre de Paul Pagk relÃĻve purement de l’abstraction gÃĐomÃĐtrique â il se situe dans l’hÃĐritage du minimalisme amÃĐricain, pour les amateurs d’ÃĐtiquettes plus prÃĐcises.

Cette association n’est guÃĻre suffisante. NÃĐ en Angleterre en 1962, Pagk n’a que trois ans lorsque son compatriote Richard Wollheim publie le premier article dÃĐfinissant l’art minimal. De 16 à 20 ans, il est installÃĐ Ã Paris, ÃĐtudie à l’Ecole Nationale SupÃĐrieure des Beaux-Arts, mais traverse la Seine aussi souvent que possible pour se rendre au Louvre ou au Centre Pompidou.

Là , il s’enthousiasme autant pour la peinture classique que moderne, et s’expose aussi bien à Ingres qu’à Delacroix, à Picasso qu’à Matisse. Une vÃĐritable boulimie. ÂŦJe regardais alors tant de peintres, dit-il, qu’il est difficile de tous les mentionnerÂŧ. Il ajoute: ÂŦJe ne peux vraiment pas dire ceux qui m’influencÃĻrent le plusÂŧ. Car ce qui l’intÃĐresse alors, c’est apprendre à peindre. Observer, ÃĐtudier la surface des tableaux de maÃŪtres â pas leurs cartels.

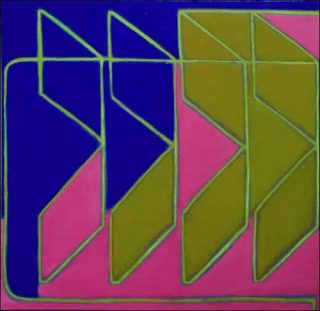

Le contact avec le minimalisme intervient lorsque Pagk arrive à New York en 1988. ÂŦUn chocÂŧ, qui l’incite à simplifier ses formes: il n’en reste aujourd’hui que des lignes qui se coupent à angle droit (Red Inserttion), des structures gÃĐomÃĐtriques en forme de losanges, trapÃĻzes (4-2-8-3), parallÃĐlÃĐpipÃĻdes (ESP-the cuban boxer 2) ou pyramidales (3-ways, the Village Green). La rÃĐduction est telle que la critique le renvoie aisÃĐment à ses prÃĐdÃĐcesseurs, à Donald Judd, Sol Lewitt ou Dan Flavin le plus souvent.

Mais ce que Pagk en retient est essentiellement leur intÃĐrÊt pour la philosophie merleau-pontienne. Lui qui voulait Être peintre dÃĻs lâÃĒge de sept ans, a aussi pratiquÃĐ la danse classique, et ce n’est pas un hasard s’il se montre sensible à l’idÃĐe selon laquelle le corps et la perception sont constituants de notre expÃĐrience au monde. Dans le fond, Pagk n’a pas changÃĐ. ÂŦJe suis fondamentalement un peintre et la peinture est mon sujetÂŧ, rÃĐpÃĻte-t-il. Ce qui le passionne, c’est toujours la peinture et le rapport au corps qu’elle ÃĐtablit â pas les ÃĐtiquettes.

Regardez ses mains. Ses doigts et ses ongles portent les couleurs de ses toiles et trahissent la cuisine à laquelle il se consacre rituellement pour prÃĐparer sa peinture â un mÃĐlange d’huile et de pigments purs dont il conserve le secret de la recette. Son atelier est aussi loin de ressembler à un laboratoire aseptisÃĐ. Le dÃĐsordre y rÃĻgne. Si les murs restent presque blancs, les pots, pigments, pinceaux, brosses, chiffons, et couteaux mÃĐlangeurs s’accumulent sur la table qui lui sert de palette, enduits de multiples couches de peinture dont l’odeur nous fait sentir qu’elle est encore toute fraÃŪche.

Il suffit que l’oeil s’accommode quelques instants pour s’apercevoir de l’ÃĐpaisseur de la surface picturale. PlutÃīt que d’Être monochrome et ÃĐconome, elle rend visible la superposition de nombreuses couches de couleurs qui ne se recouvrent jamais tout à fait (4-2-8-3). Loin d’Être lisse, elle laisse apparaÃŪtre des fragments de peinture coagulÃĐe, des marques de coups de pinceau ou des tracÃĐs inlassablement repris (ESP) â elle avoue en somme le processus de crÃĐation et en prÃĐserve la mÃĐmoire.

Ces subtiles variations de couleurs et de matiÃĻre jouent avec la lumiÃĻre et crÃĐent des vibrations optiques, qui fluctuent en permanence selon les ÃĐclairages. Elles capturent l’oeil du spectateur, qui, s’il veut bien se laisser saisir par leur magie, y laissera son corps tout entier. La perception de l’oeuvre est telle que ÂŦplus on la

regarde, plus la peinture s’ouvre et se rÃĐvÃĻleÂŧ.

Le trait n’est pas non plus si net qu’il apparaÃŪt à premiÃĻre vue. Pagk commence en effet par tracer les lignes de ses structures, puis les entoure, les recouvre de larges plans de couleur, les redÃĐcouvre, tour à tour, sans arrÊt. La distinction entre ligne et couleur s’estompe, les limites en sont constamment redÃĐfinies. En rÃĐsulte dÃĻs lors une impression de mouvement: le trait frÃĐmit, et peu à peu la rigueur gÃĐomÃĐtrique du tableau vacille alors que les structures oscillent de maniÃĻre indÃĐterminÃĐe entre l’avant et l’arriÃĻre du plan de la toile, projetÃĐes en avant ou inversement englouties par la couleur.

En suspens, ces structures ne sont pas pour autant ÃĐvanescentes. L’artiste saisit leur matÃĐrialitÃĐ en les accrochant toutes au bord de la toile, comme s’il voulait les ancrer de façon sÃŧre dans le monde physique du spectateur, leur offrant dÃĻs lors la possibilitÃĐ de s’ÃĐtendre librement au-delà du tableau. MÊme ce corps jaune ÃĐtrangement boursouflÃĐ, que l’on remarque d’autant qu’il fait ici exception, ne flotte pas. Il n’est pas arrimÃĐ au cadre, mais reste irrÃĐmÃĐdiablement enclavÃĐ Entre ciel et terre.

A y regarder de plus prÃĻs, la peinture de Paul Pagk n’est donc pas si sage et minimale qu’on veut bien le dire. Elle est luxuriante dans ses couleurs, charnelle dans sa consistance (4-2-8-3), indÃĐfinie voire enfantine dans ses traits (ESP) et parfois drÃīle dans certaines de ces formes au gonflement improbable (Between Heaven and Earth).

Contre les pedigrees thÃĐoriques et historiques, l’ambiguÃŊtÃĐ et la richesse de cette oeuvre nous rappelle qu’il faut se mÃĐfier de ÂŦce petit savoir d’associationÂŧ (Jean-Louis Schefer): un tic aussi sÃĐcurisant que le fameux Meetic, qui ÃĐvite toute relation directe et garantit contre le danger supposÃĐ de l’inconnu. Tactile, la peinture de Pagk exige au contraire un contact sensible et sans mÃĐdiation. La rencontre n’est pas sans risque, l’oeuvre n’ÃĐtant pas là pour assurer ÂŦ une comprÃĐhension immÃĐdiate, mais la possibilitÃĐ de l’inconnu Âŧ. C’est donc à un vrai blind date que la galerie Eric Dupont nous convie.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram