On entre dans une clairiĆØre certainement oubliĆ©e, Ć lā€™abri des regards et de lā€™agitation. Au centre, un bassin circulaire Ć lā€™ourlet gĆ©nĆ©reux un peu dĆ©suet, comme le vieux souvenir suspendu dā€™une ordonnance classique (Bassin, 2009). A proximitĆ© du plan dā€™eau, des morceaux de corps en attente, postĆ©s contre les murs ou Ć©tendus sur le sol (Figures et Couple, 2009).

Ce ne sont que des jambes et des bras, enlacĆ©s ou emboĆ®tĆ©s, aussi diaphanes que lā€™espace dans lequel ils se trouvent, blanchis et jaunis par lā€™effet de cire, aussi laiteux que le liquide en stagnation dans le bassin.

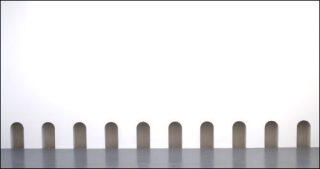

Rien ne vient perturber ce tableau, pas mĆŖme un lĆ©ger clapotis. Rien si ce nā€™est cette suspicion traĆ®nante, la gĆŖne de dĆ©ambuler au milieu des monstres, la peur de rompre la glace de cette bulle polaire figĆ©e dans un Ć©quilibre de formes inertes. La seule issue ressemble aux souriciĆØres alignĆ©es dans le fond de lā€™espace (Niches, 2009), une Ć©chappatoire Ć considĆ©rer plutĆ´t comme de petits goulots dā€™Ć©tranglement.

On connaissait Sophie Dubosc pour ses objets Ć la croisĆ©e des chemins, un pas dans le rĆ©el un autre dans une saisissante torpeur onirique, mimant Ć chaque installation lā€™inquiĆ©tante Ć©trangetĆ© freudienne.

Pour sa premiĆØre exposition personnelle Chez Valentin, elle invente une espĆØce dā€™enclave surrĆ©aliste qui tient de la rigueur architecturale dā€™un Chirico ou du morcellement disparate dā€™un Tanguy. Cā€™est pourtant vers RenĆ© Magritte quā€™elle se tourne. Et prĆ©cisĆ©ment vers un tableau du maĆ®tre, Lā€™Entrā€™acte rĆ©alisĆ© en 1927. Il y montrait les mĆŖmes corps morcelĆ©s en attente derriĆØre un rideau que lā€™un des organes sā€™apprĆŖtait Ć ouvrir, dĆ©voilant un curieux paysage de montagne alvĆ©olĆ©e.

MĆŖme mise en scĆØne au cordeau, mĆŖme dramaturgie du moment, mĆŖme paysage avant la rupture: Sophie Dubosc dĆ©place dans la sculpture ce que Magritte composait en peinture. Le calme avant lā€™orage, les indices dispersĆ©s dans les quatre coins de lā€™installation/tableau. Et le spectateur laissĆ© au milieu du guĆ©, remplissant le vide et conjuguant ses dĆ©placements avec le rĆØgne mortifĆØre de la scĆØne. Le silence des Ā«mannequinsĀ», leur attente infinie face Ć nos pas de vivants, ce monde trouble, asexuĆ© et poussiĆ©reux face Ć notre indĆ©termination lĆ¢che. Regarder, hĆ©siter, toucher et tenter de sā€™Ć©loigner.Ā

Un thĆ©Ć¢tre des apparences et des illusions donc, que Magritte reprĆ©sentait par un rideau et que Sophie Dubosc matĆ©rialise par un mur faisant obstacle (Couloir, 2009). Sauf quā€™avec elle, une fois passĆ© le mur, le spectateur fait corps avec la scĆØne. La magie de Sophie Dubosc opĆØre Ć cet instant, quand il sā€™y sent totalement emprisonnĆ©.

Sophie Dubosc

ā€” Couloir, 2009. Structure aluminium, plaques de plĆ¢tre. 7,5 x 360 x 235 cm

ā€” Bassin, 2009. Cire microcristalline, bois, liner, eau colorĆ©e en blanc. 380 cm de diamĆØtre

ā€” Niches, 2009. Structure aluminium, plaques de plĆ¢tre, niches en plĆ¢tre. 680 x 380 cm

ā€” Figure allongĆ©e, 2009.Ā Cire microcristalline. 90 cm de hauteur

ā€” Figure debout contre un mur, 2009. Cire microcristalline. 90 cm de hauteur

ā€” Couple, 2009. Cire microcristalline. 90 cm de hauteur

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram