L’exposition du MusĂ©e d’art contemporain de Lyon fait la part belle Ă la chorĂ©graphe amĂ©ricaine. Trois salles consacrĂ©es Ă Trisha Brown sous le titre «Pour que le public ne sache pas que je pourrais avoir cessĂ© de danser» conduisent Ă une dernière pièce oĂą est prĂ©sentĂ© le travail d’un artiste singulier, Bruce Nauman d’après les Ĺ“uvres de la collection du musĂ©e.

Bruce Nauman n’est pas danseur mais influencĂ© notamment par le travail de Merce Cunningham, il rĂ©alise des performances, filmĂ©es en temps rĂ©el, qui engagent son corps. Trisha Brown n’est pas seulement chorĂ©graphe, elle expĂ©rimente diffĂ©rentes voies plastiques, comme le dessin. Tous deux utilisent comme principal matĂ©riau leur corps, en vue d’expĂ©riences spĂ©cifiques. Quelles valeurs artistiques partagent-ils? Pourquoi proposer cette mise en regard et cette confrontation latente?

L’Ă©poque postmoderne les rassemble. Dans les annĂ©es 60/70, aux États-Unis, pĂ©riode oĂą leurs Ĺ“uvres Ă©mergent, de nombreux artistes crĂ©ent sur la place publique, dans la sociĂ©tĂ©, dans un souci de la performance et de l’Ă©change avec le public, en rĂ©action Ă un expressionisme abstrait, devenu stĂ©rile et Ă©gotique.

Au sein de l’exposition, affleurent donc la question de l’Ĺ“uvre d’art qui s’envisage dĂ©sormais entre expĂ©rience et expĂ©rimentation, affichant un processus en cours, et une volontĂ© de modifier et de troubler les perceptions du spectateur, par un travail avec le corps.

Dès 1970, Trisha Brown rejette l’espace traditionnel du studio pour performer dans des parcs, sur les toits des buildings, comme le montre d’emblĂ©e la première vidĂ©o Root and Fire Piece (1973), projetĂ©e au mur.

Depuis les hauteurs de Soho, des danseurs vĂŞtus de rouge effectuent des gestes simples, des mouvements rĂ©pĂ©tĂ©s. Cette performance issue de la sĂ©rie «Early Works», dĂ©clinĂ©e sur quatre moniteurs placĂ©s aux quatre coins de la dans la seconde salle, permet de comprendre l’enjeu chorĂ©graphique de Trisha Brown, dĂ©sireuse de «faire de la danse n’importe oĂą et sans balise scĂ©nique».

L’acte chorĂ©graphique s’oriente donc vers des gestes du quotidien, improvisĂ©s et rĂ©pĂ©titifs; le mouvement du corps recherche l’essence et la sĂ©cheresse de son propre langage.

Toujours dans la première pièce, une seconde vidĂ©o projetĂ©e, If You Couldn’t See Me, montre la chorĂ©graphe avec une perruque, sur scène, dos au public, expĂ©rimentant diffĂ©rents mouvements. La danse n’est plus un visage mais une source Ă chercher dans le corps lui-mĂŞme.

Bruce Nauman bouleverse lui aussi les perceptions du spectateur, dans l’espace de son propre atelier. Comme Trisha Brown, il est performer mais gĂ©nĂ©ralement dans son espace privĂ©, oĂą il place une camĂ©ra et se filme, souvent en plan rapprochĂ© et en noir et blanc. Au fond de la salle qui lui est consacrĂ©e au MAC, diffĂ©rents moniteurs proposent d’Ă©tranges performances.

Dans Bouncing In The Corner 1, rĂ©alisĂ© Ă New York en 1968, Bruce Nauman se laisse rebondir dans un angle de son atelier: il touche le mur de ses Ă©paules puis se redresse. Mais ce geste est donnĂ© Ă voir selon un dĂ©calage d’un quart de tour. Idem dans Boucing In The Corner 2, exceptĂ© que la camĂ©ra se rapproche du corps de l’artiste et filme depuis sa tĂŞte vers le bas.

La frontalitĂ© du dispositif et les effets de rapprochement ne sont pas sans Ă©voquer un monde contemporain sous haute surveillance oĂą les gestes quotidiens sont contrĂ´lĂ©s en permanence, d’autant plus que les films de Bruce Nauman sont exĂ©cutĂ©s en temps rĂ©el, souvent par tranche de soixante minutes.

Proche du théâtre de Beckett, par le biais de la rĂ©pĂ©tition, Bruce Nauman sature les gestes, les voix et les sons jusqu’Ă un Ă©puisement du sens. Au seuil de son exposition, un dispositif composĂ© de deux moniteurs placĂ©s Ă hauteur de visage interpelle frontalement les spectateurs.

A gauche, un homme d’origine afro-amĂ©ricaine rĂ©pète une litanie que reprend une femme blanche, sur le moniteur de droite: «Je paie, tu paies, j’aime, tu aimes, je chie, tu chies…» font partie de la centaine d’expressions qui se dĂ©clinent Ă travers cette Ĺ“uvre de 1985 intitulĂ©e Good Boy, Bad Boy, oĂą le langage automatique, entre vocifĂ©rations et onomatopĂ©es, devient un espace de tensions.

A ces voix, s’ajoute aussi la rĂ©pĂ©tition d’un mĂŞme son de violon, obtenu Ă partir de quatre notes, dans le film projetĂ©, Violon Tune Dead (1969), oĂą l’artiste joue de manière frĂ©nĂ©tique pour accentuer la monotonie.

Le regroupement au sein d’une mĂŞme salle de ces seize Ĺ“uvres de Bruce Nauman, acquises par le MAC de Lyon entre 1988 et 2008, accentue le sentiment de claustrophobie et d’agressivitĂ© de tous ces gestes artistiques. A l’ère du vide thĂ©orisĂ©e par Lipovetsky, Bruce Nauman insiste sur la tragĂ©die des rapports humains par une dĂ©marche existentialiste.

Sons, temporalitĂ©s, rĂ©pĂ©titions se concentrent Ă©galement dans l’Ĺ“uvre de Trisha Brown, selon une logique d’accumulation, notion clĂ©. Tout au long de son parcours, la chorĂ©graphe additionne les pratiques — dessin, installations, performances — et les collaborations avec des artistes du pop art, tel Rauschenberg, ou des musiciens comme Laurie Anderson.

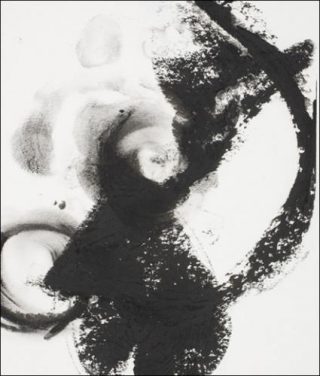

Dans la troisième salle, ses dessins Ă l’encre sur papier, classĂ©s par ordre chronologique Ă partir de 1973, traduisent ce procĂ©dĂ© d’accumulation: une somme de mouvements vers une danse idĂ©ographique.

Le corps est reprĂ©sentĂ© sous la forme de boĂ®tes, Ă l’intĂ©rieur desquelles un trait dessine un membre, comme des idĂ©ogrammes du geste. Ces dessins ne sont pas destinĂ©s aux danseurs, ils rĂ©vèlent la quĂŞte de Trisha Brown, expĂ©rimentant les voies de l’Ă©criture du langage du corps, jusqu’Ă proposer des performances oĂą elle danse sur le papier avec des fusains placĂ©s entre ses mains et ses pieds (vidĂ©o It’s a Draw, 2002).

Le dispositif Planes, prĂ©sentĂ©e dans la seconde salle, qui inaugure en 1968 les danses d’Ă©quipement, se compose d’images urbaines de Jud Yalkut, d’une bande musicale de Simone Forti et d’un mur vertical percĂ© de trous oĂą des danseurs Ă©voluent en live, tout en lenteur, pendant la pĂ©riode de la Biennale de la Danse de Lyon.

Une nouvelle gĂ©ographie physique est ainsi proposĂ©e par ce travail de superpositions oĂą les corps sont Ă©prouvĂ©s. Dans cette mĂŞme salle, une possible cosmogonie invisible est proposĂ©e au spectateur par l’Ĺ“uvre sonore Skymap: Ă©tendu sur des coussins noirs, guidĂ© par la voix de Trisha Brown qui lit un texte, on trace nos propres pas sur le plafond du musĂ©e…

Eprouver le corps, le langage, les perceptions dans des directions diffĂ©rentes pour Bruce Nauman et Trisha Brown, mais sans abadonner la tension entre expĂ©rience et expĂ©rimentation. Une Ĺ“uvre n’est jamais dĂ©finitive ou circonscrite dans des codes — allĂ©gorie que dĂ©veloppe Bruce Nauman en construisant une clĂ´ture en extĂ©rieur dans la vidĂ©o Setting in a Good Corner (1999); elle s’inscrit dans des cycles de vie.

Quand Bruce Nauman se filme en train de se maquiller dans la vidĂ©o Art Make up (1967-1968), projetĂ©e sur les quatre faces d’un espace construit au centre de la salle d’exposition comme une sorte de coulisses, il questionne la dissimulation inscrite au cĹ“ur du processus artistique.

Bruce Nauman frictionne son corps et son visage en superposant successivement du blanc, du rose, du vert et du noir. Il devient simplement l’interface entre la subjectivitĂ© du spectateur et le monde, au surgissement d’une intensitĂ©. L’Ĺ“uvre d’art comme le visage contient son Ă©nigme Ă l’infini.

Publications

— Peter Eleey, Philip Bither, So that audience does not whether i have stopped dancing, Walker Art center, 2008.

— Boisseau Rosita, Panorama de la danse contemporaine, 90 chorégraphes, Editions Textuel, 2006.

— Catalogue de la collection Mac de Lyon, Editions Five Continents, 2009.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram