Cette annÃĐe dÃĐbute par une forte actualitÃĐ photographique. Le Centre Pompidou-Paris va bientÃīt accueillir une grande exposition ÂŦHenri Cartier-BressonÂŧ, fondateur de lâagence Magnum, et figure emblÃĐmatique dâune haute ÃĐthique et dâune rigoureuse esthÃĐtique du reportage. Tandis que le Centre Pompidou-Metz prÃĐsentera simultanÃĐment une pratique ÃĐthiquement et esthÃĐtiquement opposÃĐe: celle des paparazzis.

Quant à lâÃĐpisode ÂŦCloserÂŧ dont le PrÃĐsident de la RÃĐpublique a ÃĐtÃĐ la magistrale ÂŦproieÂŧ offerte en pÃĒture à lâavide curiositÃĐ du monde entier, il indique que cette version outranciÃĻre et souvent outrageante du photo-reportage conserve une capacitÃĐ de nuisance.

Conjointement à plusieurs expositions rÃĐcentes de photographies dâartistes organisÃĐes dans le cadre des ÂŦ30 ans des FracsÂŧ, ces actualitÃĐs du photo-reportage tissent, sur fond dâessor vertigineux des pratiques vernaculaires de la photo-numÃĐrique, un panorama variÃĐ des pratiques, des postures et des esthÃĐtiques photographiques.

De ces confrontations, il ressort cette ÃĐvidence que la façon rÃĐcurrente dâaborder le ÂŦdocumentÂŧ souffre de reposer trop sur le stÃĐrÃĐotype essentialiste que le document serait lâimage dotÃĐe du plus grand degrÃĐ de transparence à la chose figurÃĐe, et que le dispositif et lâesthÃĐtique de cette transparence extrÊme seraient le mieux servis par la photographie.

LâÃĐquation de cette acception du document nâa sans doute jamais ÃĐtÃĐ mieux formulÃĐe que par Roland Barthes. Selon lui, en effet, ÂŦlaÂŧ photographie est une pure empreinte dâespace (ÂŦle rÃĐfÃĐrent adhÃĻreÂŧ) et de temps (ÂŦça-a-ÃĐtÃĐÂŧ), qui offre un accÃĻs direct, sans mÃĐdiation ni dÃĐtour, à la chose figurÃĐe, qui, donc, ÂŦne se distingue jamais de son rÃĐfÃĐrent, de ce quâelle reprÃĐsenteÂŧ (La Chambre claire, p. 16-18).

Or, aucune image ni pratique dâimage nâest, par essence, plus ou moins documentaire quâune autre. Chacune lâest à sa maniÃĻre et contextuellement. Aucune nâest totalement transparente. Et surtout, aucune nâest rÃĐductible à son rÃĐfÃĐrent matÃĐriel, objet ou corps. Au contraire, les images, photographiques ou non, signifient, tÃĐmoignent et expriment autant par leurs formes et protocoles esthÃĐtiques que par ce quâelles reprÃĐsentent.

La pratique documentaire nâest donc pas lâapanage des photographes, ni mÊme des reporters et autres ÂŦdocumentaristesÂŧ. Les artistes qui utilisent la photo comme matÃĐriau de leur art produisent eux aussi des documents. Mais leur posture documentaire est diffÃĐrente, notamment dans leur rapport au cadre, au temps et à lâespace. Les reporters capturent et enferment du visible, autant que de lâinvu, dans ce cadre que les artistes cherchent au contraire à ouvrir. Remplir ou ouvrir le cadre, enregistrer du visible ou extraire du visible de lâinvu: deux versions du document, deux modes opÃĐratoires, deux rapports au monde, deux conceptions du ÂŦrÃĐfÃĐrentÂŧ, deux rÃĐgimes de vÃĐritÃĐ.

Pour les reporters (en particulier), photographier a longtemps consistÃĐ Ã enfermer lâespace-temps dâun strict visible â câest-à -dire dÃĐpourvu dâinvisible et dâinvu â dans les limites dâun cadre matÃĐrialisÃĐ par le viseur. Lâacte de photographier ÃĐtant rapportÃĐ Ã celui de cadrer-enregistrer quelque chose de perçu, de compris, voire dâanalysÃĐ.

Henri Cartier-Bresson, figure tutÃĐlaire de la photographie humaniste de lâaprÃĻs-guerre, et auteur des clichÃĐs de lâalbum Images à la sauvette et de sa prÃĐface ÂŦLâinstant dÃĐcisifÂŧ (1952), a ÃĐlevÃĐ Ã un haut degrÃĐ cette façon de dÃĐcouper-enfermer dans le viseur une empreinte de temps (ÂŦinstant dÃĐcisifÂŧ), et une empreinte dâespace gÃĐomÃĐtriquement organisÃĐe dans le respect de la rÃĻgle du nombre dâor qui a ordonnÃĐ la reprÃĐsentation occidentale au cours des siÃĻcles depuis la Renaissance.

Cette façon de passer ÂŦà la sauvetteÂŧ; de remplir le viseur de temps, dâespace, de choses, de gÃĐomÃĐtrie et dâhÃĐritage culturel; et dâen matÃĐrialiser les bords sur les ÃĐpreuves au moyen dâun cadre noir, supportent le rÃĐgime de vÃĐritÃĐ de la photographie de reportage dâHenri Cartier-Bresson et de ses nombreuses ÃĐmules.

Pour eux, le cadre est un invariant indÃĐpassable, un opÃĐrateur dâimage et de vÃĐritÃĐ. Le cadre dÃĐcoupe lâespace pertinent â dÃŧment sÃĐlectionnÃĐ et gÃĐomÃĐtriquement organisÃĐ â, tandis que lâobturateur capte un temps à la fois ÂŦdÃĐcisifÂŧ et contractÃĐ Ã la dimension dâun ÂŦinstantÂŧ. Les lignes sont nettes, et les lumiÃĻres ÃĐquilibrÃĐes et harmonieusement rÃĐparties afin que lâimage paraisse aussi dÃĐnotative que possible. La vÃĐritÃĐ est une vÃĐritÃĐ dâempreinte lumineuse des ÃĐtats de choses directement imprimÃĐe dans la matiÃĻre argentique du film. Elle sâÃĐtablit exclusivement au contact des choses dans un monde de choses, au moment de la prise de vue, et exclut toute intervention ultÃĐrieure â retouche ou recadrage. Câest cette conception platonicienne â et barthÃĐsienne â dâÃĐtats de choses donnÃĐs dont il sâagit de produire une image aussi ressemblante que possible qui a irriguÃĐ lâactivitÃĐ de gÃĐnÃĐrations de photographes de presse et dâinformation jusquâà la fin du XXe siÃĻcle.

Ces photographes avaient en outre acquis au contact de la presse une culture pratique selon laquelle le dispositif photographique ÃĐtait considÃĐrÃĐ comme un outil. Quant aux images, elles ÃĐtaient conçues de façon nÃĐcessairement plus dÃĐnotatives quâexpressives, plus orientÃĐes vers la saisie que vers la critique ouverte des protocoles qui ÃĐtaient, eux, rÃĐputÃĐs Être dâune insoupçonnable neutralitÃĐ mÃĐcanique et fonctionnelle.

Mais cette posture diffÃĻre radicalement de celle des artistes qui ont, dÃĻs le dÃĐbut des annÃĐes 1980, adoptÃĐ la photo pour matÃĐriau. Eux nâabordent pas la photo du point de vue de lâinformation, de la communication, de la mission de tÃĐmoigner des ÃĐvÃĐnements du monde. Leurs repÃĻres puisent dans une culture nourrie des arts moderne et contemporain qui nâont cessÃĐ, au cours du XXe siÃĻcle, de critiquer et de dÃĐconstruire les pratiques et les Åuvres, notamment les rÃīles esthÃĐtiques et idÃĐologiques du cadre, ou les situations et tailles des Åuvres dans lâespace. Pour les artistes, donc, les images photographiques ne signifient pas seulement par ce quâelles montrent, mais aussi par tous les ÃĐlÃĐments qui interviennent dans leurs protocoles de production, de diffusion et de monstration.

Par exemple, lâartiste Armin Linke a exposÃĐ au Centre rÃĐgional dâart contemporain de SÃĻte (fÃĐvr.-avril 2011) une photographie dâune vraie piste de ski installÃĐe et pratiquÃĐe à intÃĐrieur dâun vaste bÃĒtiment. Afin dâajouter des sensations corporelles à lâinformation visuelle, il a littÃĐralement fait ÃĐclater les limites des clichÃĐs documentaires ordinaires en donnant à lâimage des dimensions ÃĐnormes (3,51 x 7,50 m), en la collant à mÊme le mur, et en plaçant sa base au ras du sol de façon à crÃĐer lâillusion que lâon pouvait rentrer dans lâimage et monter sur la piste. Le clichÃĐ reprÃĐsentait la piste de sky, tandis que lâÅuvre suscitait des sensations dÃĐbordant lâordre du visible.

Tandis que certaines Åuvres reconfigurent les espaces de la photographie, dâautres affrontent la dictature du temps à laquelle elle est soumise, notamment dans le photoreportage qui est sans cesse plus fortement placÃĐ sous le mÊme impÃĐratif de faire toujours plus vite, plus prÃĻs, plus direct, plus explicite, plus extrÊme, plus thÃĐÃĒtral, voire plus dramatique. La vitesse et lâhyperbole visuelle: ces effets de la dictature du temps sur la pratique et les formes du photoreportage dÃĐfinissent un rapport stÃĐrÃĐotypÃĐ au monde. Une maniÃĻre de fermeture.

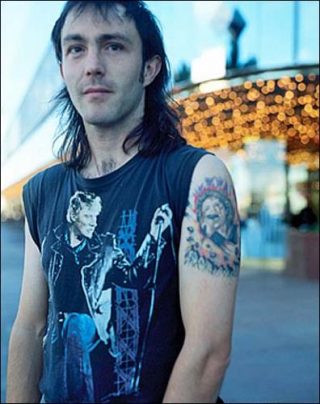

Câest prÃĐcisÃĐment à lâencontre de la fausse naturalitÃĐ de la posture temporelle du photoreportage, et de ses prÃĐtentions à lâobjectivitÃĐ, que se situe des dÃĐmarches artistiques comme celle que Bruno Serralongue a adoptÃĐe à lâoccasion dâun concert de Johnny Hallyday aux Etats-Unis. A lâinverse des reporters de profession, il sâest rendu au concert par ses propres moyens, sans accrÃĐditation de presse, et muni dâune lourde chambre photographique de studio totalement inadaptÃĐe aux conditions du reportage. Aussi est-il arrivÃĐ en retard, à contretemps de lâÃĐvÃĐnement, sans autorisation dâen photographier lâÃĐpicentre, et ralenti dans son action par le poids de son matÃĐrielâĶ

Mais le protocole artistique ainsi conçu a minÃĐ la tyrannie du temps tel quâil sâexerce sur la photographie de presse, jetÃĐ le doute sur la notion dâÂŦinstant dÃĐcisifÂŧ, et sur celle mÊme dâÃĐvÃĐnement. En se plaçant dÃĐlibÃĐrÃĐment hors-temps et hors-champ de lâÃĐvÃĐnement, dans ses marges, Bruno Serralogue a pu librement en capter les effets et rÃĐsonnances sociaux, politiques et humains auxquels la machine mÃĐdiatique est restÃĐe sourde et aveugle.

Autre façon de faire dÃĐriver artistiquement le document: la sÃĐrie ÂŦEsclavage domestiqueÂŧ de RaphaÃŦl Dallaporta. Dans des cadres de format moyen se juxtaposent deux parties dâÃĐgale dimension: à droite, une photographie volontairement banale de façade dâimmeuble; à gauche, le texte dâun tÃĐmoignage dâune employÃĐe africaine, à chaque fois diffÃĐrente, qui a dans cet immeuble ÃĐtÃĐ rÃĐduite durant de longs mois à lâesclave par ses employeurs aisÃĐs â lesquels, finalement poursuivis par la justice, nâont ÃĐcopÃĐ que de trÃĻs modÃĐrÃĐes sanctionsâĶ

Par delà leur dimension explicitement sociale et morale, les Åuvres procÃĻdent à une sÃĐvÃĻre critique de lâimpuissance informative du document photographique qui bute sur la surface des choses, et reste aveugle à la rÃĐalitÃĐ (en lâoccurrence dramatique) quâelles recÃĻlent.

Pour surmonter cette sorte de cÃĐcitÃĐ que lui vaut un trop fort attachement aux apparences, la photographie a ici besoin de texte, là de protocoles esthÃĐtiques particuliers, ailleurs de mises en espace singuliÃĻres, et souvent dâinfinis alliages avec dâautres matÃĐriaux et dâautres pratiques. Ce nâest quâen sortant des carcans du document canonique, de la fausse naturalitÃĐ et universalitÃĐ de ses protocoles, que la photographie acquiert une force signifiante. Briser les cadres et dilater les temps, bousculer les protocoles pour ouvrir les regards et dÃĐverrouiller les stÃĐrÃĐotypes visuels: ÂŦIl y a donc bel et bien quelque chose à construire, note Bertolt Brecht, quelque chose dâartificiel, de fabriquÃĐÂŧ â et non quelque chose à simplement enregistrer!

AndrÃĐ RouillÃĐ.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram