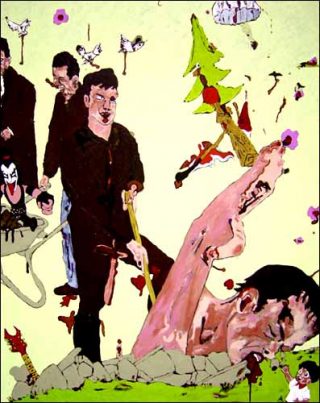

Mêlant du figuratif par le réalisme des portraits, du surréalisme par l’exploration du conscient et de l’inconscient, et de l’expressionnisme par l’intensité du langage pictural, Philippe Perrot propose aux regards trois tableaux choc sur les murs de la galerie Art:Concept: Le Jour du Seigneur, Migraine et Kiss.

A première vue, les personnages paraissent assemblés de façon insolite sur les toiles, comme en apesanteur. La complexité des plans, l’absence de perspective et le mélange des tailles des personnes et des objets peints sur un fond jaune omniprésent décollent le figuratif de la réalité et font, de ce chaos apparent, des visions intérieures ou des images de fantasmes. Chaque œuvre constitue une saynète, comme indépendante, et pourtant reliée aux deux autres par le fil jaune conducteur de thèmes récurrents comme les songes obsessifs d’un passé sexuel agité, la hantise d’une enfance outragée ou des délires mortifères.

Dans tous les tableaux de Philippe Perrot — les trois exposés, récents, aussi bien que ceux qu’il a réalisés auparavant —, la posture est celle d’un conteur. Ce sont ses récits qui ont construit les œuvres. La mise en discours devient mise en scène. Pour l’artiste, « un tableau réussi est une image dans laquelle on ne sait pas ce qui se passe, [où] le regardeur est libre d’interprétation dans ses histoires de famille, puisque aucune marque sur les corps ne permet de distinguer les bons des méchants ».

Le peintre cherche, certes, à faire partager son imaginaire. Mais, si ses peintures sont dépendantes des narrations qui les ont accompagnées, peu lui importe que les histoires du spectateur ne soient pas les siennes. L’intention subjective de l’artiste s’efface derrière la signification perçue par le regardeur. Toute l’histoire lui est donnée à voir d’un coup, comme un tout de signification.

L’accès au sens dépendra de la capacité du spectateur à interpréter la composition, les métaphores et le réseau de signes des tableaux selon la grille de lecture élaborée par ses propres expériences. Il lui faudra repérer les relations entre les personnages et élaborer une chronologie dans la succession des événements disposés sur la toile.

Le spectateur attentif s’aperçoit que ce qui semblait être un désordre dans la taille des personnages, n’était en fait qu’un choix de perspective, de focalisation, qu’un effet de zoom du créateur: la mère et l’enfant dans Migraine, le père dans Le Jour du Seigneur, trois croque-morts (?) dans Kiss, sur la partie gauche des tableaux. Mais le parcours spatial du regard qui va habituellement de gauche à droite, offrira différents possibles narratifs. Car, si l’organisation de l’espace qui distribue les personnages selon leur importance dans l’histoire, est sensé structurer le récit, l’addition d’objets comme la présence de manches de guitare, des bols emplis de sang (?), un paysage champêtre miniature (Le Jour du Seigneur) ou de gros coquelicots rouges dans lesquels courent de petits enfants dénudés (Migraine), ne font qu’emmêler les fils de la narration. Les symboles et les métaphores polysémiques s’accumulent, multipliant les possibilités de lecture de l’intrigue.

Et puis, ces enfants dénudés n’ont rien de putti, cupidons ou chérubins, symboles d’amour. Le sexe est là , partout, obscur objet moins de désir que de répulsion. Il fait horreur, suinte et suppure. Il y a ces abjectes taches noires ou rouges sur les pantalons, ces éjaculations de peinture coulant le long des jambes, ces souillures rondes de couleur marron sur les braguettes comme autant de castrations (Le Jour du Seigneur). Un érotisme douloureux, une violence dérangeante, des expériences malheureuses.

Nombreux sont les objets investis d’une valeur phallique: le sapin (voir aussi le diptyque de 2003: Le Père Sapin), les allumettes raides au bout rouge ou recroquevillées et noires lorsqu’elles sont consumées, comme dans Le Jour du Seigneur, des éléments déjà utilisés dans La Fête des pères (2003), ou encore l’enfant tenant à pleine main le cep de vigne auquel pend une grappe de raisin juteuse. Une scène de vendange orne un coin du tableau où un homme (le père?) sectionne une grappe sous le regard d’une femme (la mère?) dans Migraine.

Ce thème avait déjà été traité dans Bacchus (2003), un nom qui évoque les pratiques dionysiaques où était promenée l’image du phallus. Tous ces objets accessoires sont investis de significations ambivalentes et troublantes qui mettent mal à l’aise, auxquels peut être ajouté l’œil d’un voyeur dans un coin gauche du tableau Le Jour du Seigneur ou derrière un sapin étayé (le père?) dans Kiss.

Mais comment se détacher de ces désordres inscrits dans les chairs et surtout dans les têtes? Comment se défaire de la souillure et mettre fin à ses obsessions? Perrot exprime une volonté consciente de tuer le père (ou peut-être le frère?). La mort est omniprésente.

Dans Le Jour du Seigneur, le regard va de la gauche du tableau où se dresse le père à la partie droite occupée par une énorme croix au pied de laquelle se serre un jeune couple.

Le délire mortifère est le thème unique de Kiss. Trois fossoyeurs (?), munis de pelles, transportent, dans une brouette, une sorte de diable pour l’enterrer, tandis que trois colombes blanches volent au-dessus de leurs têtes. Est-ce un symbole de paix retrouvée? Ou signifient-elles que ces hommes soient bénis pour le travail accompli? Pourtant, il semble impossible de se débarrasser du corps dont la tête ensanglantée et une jambe sortent de terre. Une image choc qui réjouit une sorte de petit personnage sorti tout droit d’une bande dessinée.

Cette attirance pour la mort est même présente dans Migraine où un pied, inexplicablement, est exhumé. Dans tous les tableaux de Perrot, les pulsions de mort étouffent les pulsions de vie, Thanatos l’emporte sur Eros.

Le liant entre ces trois vignettes morbides est constitué par la couleur jaune soufre. Le peintre affirmait avoir « trouvé, il y a des années, aux pieds d’un immeuble, une traînée de poudre jaune soufre pour empêcher les chiens d’uriner », une métaphore qui colle à ses récits.

Ce jaune l’empêche-t-il d’aller uriner sur les tombes ou sur les souvenirs de certains membres de sa famille? Ou, encore, est-il le coup de projecteur qu’un enquêteur de police mettrait sur le visage d’un suspect pour le faire avouer, comme Philippe Perrot le suggère?

Quels événements hantent la mémoire de l’artiste? Quelle est la source de son inspiration? Nous livre-t-il des visions mémorielles et ses ressorts les plus secrets? Mais ces questions sur l’origine traumatique sont inutiles, semble dire le peintre, puisque le but est que le spectateur, sans doute troublé par les provocations visuelles, raconte sa propre histoire de famille. Les tableaux ne peuvent que réveiller en lui des souvenirs. Possible.

Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que les tableaux de Philippe Perrot sont une exploration de soi qui tient de l’auto-analyse. Son art est thérapeutique et cathartique: ses œuvres sont des épreuves purificatrices, des exutoires d’un trop plein de souffrances existentielles psychiques. Le peintre fait jaillir là un secret qui transgresse l’omerta familiale, en revivant picturalement les lésions causales et en se prêtant à une avouable exhibition.

« L’épreuve de la réalité », postulée par Freud, n’évite pas la confusion entre conscient et inconscient, entre réalité et irréalité. Mais qu’importe; une fois contées, les souffrances sont plus vivables. L’inexprimable est peint sur ses toiles qui parlent d’elles-mêmes. Il lui faut continuer à peindre le non-dit et à raconter l’impeignable pour pouvoir mieux vivre la blessure.

Philippe Perrot

— Le Jour du Seigneur, 2003-2004. Peinture à l’huile et bétadine sur toile. 73 x 92 cm.

— Migraine, 2004. Peinture à l’huile et bétadine sur toile. 97 x 197 cm.

— Kiss, 2004. Peinture à l’huile et bétadine sur toile. 146 x 112 cm.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram