Douglas Gordon n’en est pas à sa première exposition chez Yvon Lambert — la sixième pour être exact — ni a ses débuts sur le marché de l’art. Largement primé (Turner Prize, Prix Hugo Boss, Roswitha Haftmann Prize) et exposé dans le monde entier — le MOMA de New-York lui a consacré une rétrospective en 2006, la collection Lambert à Avignon en 2008 —, l’artiste écossais aux airs de dur est solidement implanté dans le milieu, reconnu par ses pairs, plébiscité par le public — notamment depuis le long métrage sur Zidane qu’il a coréalisé avec Philippe Parreno, flop commercial mais aux conséquences bénéfiques sur sa notoriété.

Il semblerait pourtant qu’il se fasse de plus en plus rare sur les cimaises, ses dernières apparitions pouvant se compter sans difficultés sur les doigts de la main. Crise d’inspiration ou indifférence des curateurs? Quelles que soient les raisons de cette désertion, elle attise les curiosités et profite aujourd’hui à la galerie Yvon Lambert qui présente les dernières œuvres (inédites) de l’artiste.

Une fois n’est pas coutume, Douglas Gordon met à profit de «Phantom » son aptitude à métamorphoser les espaces, lui pour qui le contexte est presque aussi important que l’œuvre. Deux salles pour deux installations, deux univers autonomes reliés l’un à l’autre par un étroit couloir tapissé de miroirs. On retrouve ici la théâtralité propre à l’artiste et sa façon d’intégrer par un simple jeu de reflets le regardeur à l’œuvre. Phantom, c’est l’illusion au sens large, la logique baroque appliquée à l’exposition, qui dilate les espaces et les identités en interchangeant les postures: le spectateur devient sujet, le voyant visible, l’image révèle son ambiguïté.

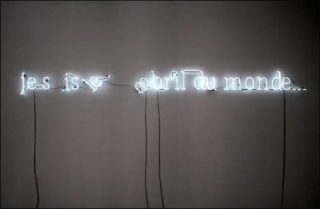

Je suis le nombril du monde! clamait l’inscription en néon accrochée à l’entrée de la galerie avant sa dégradation par l’artiste lui-même. Quelques lettres sont encore lisibles tel un reliquat d’égo. Douglas Gordon expose de facto sa vulnérabilité — une vulnérabilité qui a trait justement à son exhibition — et anticipe sa propre déchéance.

Ici, le Fiat Lux (la lumière comme premier acte de création) a un goût de cendres; la sculpture — référence indirecte à l’art conceptuel ou minimal, à Joseph Kosuth ou Bruce Nauman — fonctionne comme une vanité. Et il en sera ainsi pendant toute l’exposition: chaque installation, construite selon un principe de juxtaposition des contraires, suggère son agonie à venir, matérielle ou symbolique.

Entièrement recouverte de 400 photographies encadrées, formats et sujets confondus, comme il était coutume de le faire dans les accrochages cumulatifs du XIXe siècle, dits «cadre à cadre», la première salle est noyée dans la profusion. De ce fait, le regard ne parvient à se fixer sur rien de précis et ne discerne que tardivement la nature des images exposées, clichés de la vie quotidienne en grande majorité, portraits de femmes et d’enfants, paysages, animaux, gros plans sur des fleurs ou des mets…

Cet album de vacances au nom schizophrénique de I’m Also Hyde est une sorte de journal intime, car résolument autobiographique, un condensé de la vie de l’artiste. Sans repères de lieux ni de temps, il se donne à voir par flashs, comme des souvenirs affleurant à la surface de la conscience.

Pour la première fois de sa carrière, à travers cette très belle fresque impressionniste, Douglas Gordon expose directement son intimité et en fait la matière de l’œuvre. Une intimité fragile, qui se fissure au fil des associations entre la photographie d’un enfant jouant paisiblement et un lit d’hôpital, entre l’érotisme d’un corps de femme (dont on ne voit que les jambes gainées de bas) et l’obscénité d’un morceau de viande en plan serré.

Dans la seconde et dernière salle plongée dans l’obscurité, on découvre un piano de la célèbre marque Steinway et son double brûlé, dont ne subsiste au sol que les restes calcinés. En toile de fond, sur un écran vidéo, un œil fardé de noir s’ouvre et se ferme, étrangement isolé de son corps d’origine, sorte de monstre ailé, papillon brillant et sombre. L’iris orphelin appartient au chanteur américain Rufus Wainwright, qui est également l’auteur de la mélodie diffusée dans l’espace.

Malgré un fort pouvoir immersif et la beauté inquiétante et énigmatique de ce corps-regard, la poésie de l’installation Phantom nous échappe, tout comme le choix d’y intégrer le song writer, idole de ses dames. L’œil, motif privilégié de l’artiste — cf. la fameuse série de photographies 100 Blind Star Series où les actrices de cinéma sont scrupuleusement énuclées — s’étouffe dans sa propre symbolique.

Et si ce n’était ce tas d’os et de bois, qui rappelle par ricochet, de miroir en miroir, l’agonie de l’œuvre annoncée dès l’entrée, la déception serait bien réelle.

Une exposition en dent de scie donc, entre une première installation qui distille progressivement et subtilement son venin existentiel et une seconde, plus ambitieuse et spectaculaire, mais aussi inoffensive qu’une piqure d’abeille.

Ĺ’uvres

— Douglas Gordon, Phantom, 2011. Video Installation: a stage, a screen, a burnt steinway piano, a black steinway piano and a monitor variable. 53 mn, HD video

— Douglas Gordon, Spiral, 2011. 2 monitors HD Video, 7 mn

— Douglas Gordon, I Am Also Hyde, 1962-2011. Photos, text, objects in 398 frames.

— Douglas Gordon, Unfinished, 2011. Broken white néon. 3,20 m

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram