Le spectaculaire de la peinture

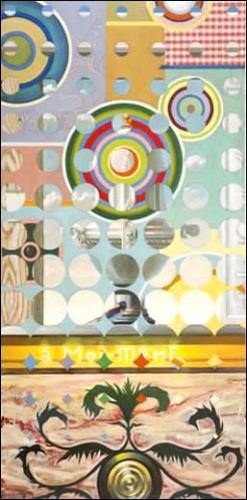

Soit un tableau de François Mendras, sorte de grand manga sur fond de décor improbable, que nous envisageons comme une introduction pour pénétrer l’univers déroutant de l’artiste. Un tableau en forme de porte ou de seuil, en quelque sorte. Un tableau à décoder, à revisiter, à envisager sous divers angles et niveaux d’approche. Au premier coup d’œil, il s’agit d’une pièce qui évoque l’univers du divertissement médiatique, du cinéma d’animation bon marché diffusé sur tous les écrans du monde ou de notre culture festive propre aux années 2000. Toutefois, en insistant davantage, le regard rencontre une étrangeté difficile à clarifier : à quoi pourrait bien correspondre cet énigmatique «fond» ludique sur lequel se détache la figure principale? Du reste, faut-il vraiment se fier à cette distinction apparente entre le fond et la figure? Certains éléments du personnage ne fonctionnent-ils pas sur le même niveau que des éléments du décor? Tout comme certains détails du contexte ne s’apparentent-ils pas à certains traitements du personnage? On pense par exemple à ce qui rapproche le rendu des cheveux et celui du serpentin vert. Ou encore, aux indications pâteuses de lumière blanche sur la robe, en regard de certaines matières mates qui planifient le fond du décor. Comment comprendre ce décor? Bien sûr, il pourrait s’agir de l’évocation d’un plateau télévisuel, tout entier dévolu au divertissement et à une atmosphère festive. Mais malgré tout, ce décor demeure improbable, incernable, quasi incompréhensible. Il est à la fois trop chargé et trop flottant, comme s’il cherchait à envahir l’espace plutôt qu’à couvrir un plan. Tout se passe comme si nous avions affaire, non pas à un décor de carton, mais à un décor de peinture. Quelque chose comme l’appel de la peinture elle-même qui se tiendrait dans le fond de la scène médiatico-ludique ultra-contemporaine. Un spectacle peint, qui, dans un mouvement de retournement, nous inviterait à interroger la dimension spectaculaire de la peinture elle-même. Au beau milieu de la distraction contemporaine, une membrane de peinture, parée de ses maquillages décoratifs, se tient sur scène et nous interpelle.

La piste de l’invariant technique

Ces remarques nous invitent Ă rendre visite au reste de l’œuvre de François Mendras. Car, s’il s’agit de dĂ©terminer le projet synthĂ©tique qui porte ce travail, encore nous faut-il en saisir les invariants et en comprendre l’enjeu. Or, Ă cette Ă©tape du parcours, le visiteur curieux est confrontĂ© Ă un obstacle inattendu : tout le monde en convient, du plus loin que l’on remonte dans l’œuvre, les propositions de François Mendras sont littĂ©ralement «confondantes». Du petit au grand format, du lisse Ă la texture, du figuratif Ă l’abstrait, du conceptuel au narratif, de la synthèse au fragment, François Mendras ne cesse de nous promener Ă travers l’ensemble des catĂ©gories rassurantes de l’aventure picturale, sans jamais avoir l’air de choisir. Si bien que les questions affleurent : oĂą donc ce peintre veut-il nous mener ? Quel choix fait-il? Ă€ quelle famille appartient-il? Et ceux qui n’aiment pas les moments d’incertitude pourraient bien arrĂŞter ici leur compagnonnage…

Pourtant, si l’on reprend le travail à sa source, on peut repérer un invariant technique fondamental qui nous ouvre certaines perspectives de lecture. Alors qu’il utilise depuis les origines de son travail une technique à la cire, François Mendras met en scène une peinture qui, par sa référence à la fresque, insiste sur son rapport à la surface et au recouvrement. Cette matière mate et cireuse très singulière s’envisage comme une peau, une fibre ou une membrane capable à la fois de porter des figures et de construire un jeu de textures qui laisse deviner un dessous de la peinture. Véritable zone de médiation, la matière picturale de Mendras articule une figure visible à l’implicite qu’elle recouvre.

Or, depuis ses origines, la scène fondatrice de l’image est scindée. Par cette insistance sur une peinture-texture, révélatrice par porosité et transfert d’un arrière de l’image, Mendras prend discrètement position dans un conflit historique qui pose face à face deux dispositifs fondateurs de la représentation.

Confirmé à la Renaissance par l’invention de la perspective qui construit l’illusion de profondeur, une certaine peinture-spectacle reconstruit un monde sur le modèle théâtral, valorisant ainsi un art du factice et du trompe-l’œil. Face à cette stratégie de la représentation attachée aux enjeux de la ressemblance et inspirée par le modèle du miroir, un autre projet s’élabore. Il s’agit d’un regard qui, se détournant de la figuration, se met en quête de la révélation d’une dimension d’irreprésentable du réel. Davantage conçu sur le modèle de la peau que sur celui du reflet, cet œil pointé en direction du hors champ de l’image est le territoire d’un implicite que désigne un jeu de perméabilité, de translucidité ou de réserve. Or, c’est bien à cette seconde scène de la peinture, scène plus clandestine, que la posture de Mendras semble s’apparenter, alors qu’elle refuse obstinément d’inventer un monde substitutif, préférant couvrir les murs d’une trame cireuse radicalement non narrative et non illusionniste.

L’œil de l’oiseau, le pinceau du cartographe

Si le secret de cette œuvre énigmatique tenait dans une volonté acharnée de donner à voir le réel depuis un point d’observation inédit, mobile, imprévisible, et surtout dégagé de tous les repères anthropomorphiques du regard? Et si François Mendras cherchait à construire un regard pour demain, multiaxial, loin de la gravité et de toutes les pesanteurs du corps? Et si, en définitive, François Mendras n’était pas un homme, mais un oiseau? Car, l’œil de l’oiseau présente des caractéristiques avantageuses qui tranchent absolument sur les limites de la vue humaine. Surplombant le territoire, le regard du ciel autorise une double vue opératoire qui conjugue l’infini et le détail. L’œil de l’oiseau, tout à la fois ouvert sur un horizon aplati, mobile et nomade, est simultanément capable de se concentrer sur le microscopique. Ce faisant, il propose un regard capable d’articuler le mouvement et l’immobilité, l’infini et la précision du repère. Dans le même mouvement, le point de vue surplombant implique un rapport passionné à la surface. Peu sensible aux jeux d’illusions et de trompe-l’œil, l’oiseau est au contraire un fin analyste du langage des textures et des matières qui inscrivent en superficie ce qui se tient en dessous. Apparenté aux photographies aériennes qui révèlent l’état des sous-sols, le regard de l’oiseau interprète porosités et transparences comme autant de signes révélateurs d’une zone inaccessible à la vue.

Mais, en fait, dans l’aventure de la peinture et de l’image, cet œil de l’oiseau possède une histoire. Histoire que, implicitement, les propositions de François Mendras interpellent. C’est en effet dans la puissante Hollande du XVIIe siècle que l’œil cartographique de l’oiseau s’invente, en réaction contre la suprématie tant politique qu’esthétique de l’Italie. Si le bain de sang de la Réforme est encore présent dans les mémoires, c’est surtout pour s’ouvrir sur le riche potentiel d’une cohabitation des différences, et sur la découverte de la liberté qu’une telle cohabitation autorise. Alliée à la richesse marchande du pays, la peinture du siècle d’or hollandais s’écarte du modèle du miroir ou de la fenêtre, pour s’inventer autour de celui de la carte. Dans cet élan, le regard du peintre opère une mutation discrète qui le pousse à abandonner l’œil fixe du possédant, vérifiant les limites de sa propriété, pour celui, nomade, du conquérant ouvert sur un territoire inconnu.

Les conséquences sur le projet de la représentation seront multiples, à commencer par un renversement radical des axes du regard qui vont abandonner les références anthroponormées de la représentation. Alors que la ligne d’horizon s’écrase sur le plan de représentation, le point de fuite disparaît au profit d’une conjugaison entre le macroscopique et le microscopique. Un nouveau dispositif du visible s’invente, qui inaugure le champ de l’abstraction en peinture à partir d’une articulation entre l’infini et le repère, le visible et le lisible, la figure et le concept. Si bien que le modèle cartographique de la peinture se révèle capable de désigner un champ imaginaire et conceptuel qui, sans lui, serait impossible à mettre en œuvre. Une image à envisager les yeux fermés, en quelque sorte, pour soi-même, comme un rêve. C’est toute une visibilité de l’implicite qui émerge ainsi dans le champ de l’image.

La stratification décorative

Si l’on accepte d’approcher les propositions de Mendras à la lumière de ce dispositif clandestin de la représentation, les disjonctions qui s’étaient imposées à la première analyse changent tout à coup de couleur.

On comprend déjà en quoi une insistance sur la texture du visible relève d’un projet qui tente d’articuler la surface à ce qu’elle couvre. La matière cireuse, tout à la fois couvrante et révélatrice, fonctionne ici comme une matrice ou un réceptacle à empreintes sous-jacentes. Si bien qu’une telle passion pour la surface autorise l’élaboration d’une structure particulière de la représentation. Il ne s’agit plus du tout de jouer des illusions de profondeur autour d’un point de fuite dorénavant all over, mais plutôt d’instaurer une épaisseur de l’image construite par une superposition de calques translucides. C’est alors un dispositif en feuilles et plaques qui se construit, capable d’insister sur la planéité, sans pour autant renoncer à l’hypothèse d’un dessus et d’un dessous, d’un montré et d’un caché, d’un révélé et d’un dissimulé. Un jeu de découpes en fenêtres et médaillons, en superpositions et réserves, parvient à mettre en scène une esthétique du transfert qui tranche sur les élaborations mathématiques illusionnistes d’une perspective creusant l’image vers le flou de l’infini. Une telle attention aux révélations par transfert et porosité de la superficie du visible induit naturellement une remontée du motif décoratif. Marbrures, veines, anfractuosités ou zones lisses, sont autant d’effets de surface qui modulent une écriture par strates. L’œil de l’oiseau cartographe qui survole le territoire peut à loisir s’approprier ces calligraphies du sous-sol, pour les systématiser, les géométriser, les encadrer ou les fragmenter, les multiplier ou les isoler. Loin du primat de la narration qui insiste sur une image compréhensible, l’élément décoratif peut dorénavant s’épanouir, jouant des articulations de surface et des glissements de l’une sous l’autre. Pure jouissance de l’artifice, le décoratif ne se déploie jamais aussi bien que là où la narration suspend ses exigences.

Gros plan sur des fragments de décors: la «rose des vents» de la peinture

Or, à l’instar de la «rose des vents», la peinture de Mendras multiplie des compositions énigmatiques, ni véritablement abstraites, ni véritablement figuratives, mais toujours décoratives. De surcroît, elles sont le plus souvent présentées les unes à côté des autres, comme autant de points de vue à la fois successifs et disjoints. De sorte que ces propositions apparaissent toujours «déroutantes» au sens propre du terme, c’est-à -dire propices à faire perdre le bon chemin, à induire des erreurs de direction. C’est pourtant encore et toujours l’œil nomade de l’oiseau qui est ici à l’œuvre, cet œil certes capable d’embrasser l’ensemble du territoire, mais également de se concentrer sur la précision d’un détail. Dans un va-et-vient continu, du panoramique au gros plan, du macroscopique au microscopique, Mendras laisse libre cours à la mobilité de ses battements de paupières. Véritable «rose des vents» de la peinture, vers le dessous, le dessus, le haut, le bas, la profondeur et la surface, la multitude des angles de vue possibles tournoie à la surface des tableaux.

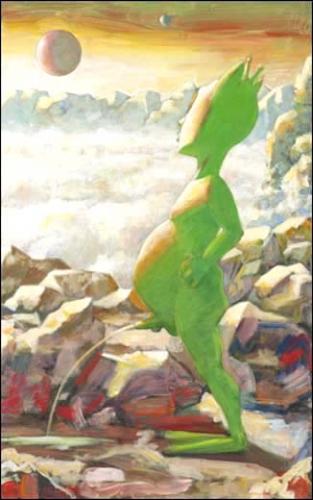

Ils se juxtaposent les uns aux autres à la manière d’un paysage onirique, sans prendre la peine d’expliciter ce qui les lie et les délie. Comme autant de fragments du monde, chaque clignement de l’œil offre un zoom sur un détail saisi à la superficie du réel, détail grossi et dégagé de son contexte. Il en va ainsi par exemple de l’ensemble des tableaux en forme d’oculus, présentés en colonne. Tels des micro-reflets convexes brillant à la surface d’un œil, ils déploient une variation de cadrages du monde qui sont autant de captures improbables du cours des choses. Depuis le fragment décoratif, jusqu’au crâne animal traité comme un blason, en passant par un rideau all over de gouttes d’eau, l’œil de l’oiseau construit une grammaire imaginaire multiperspectiviste. Tout détail est compris comme un instantané, acquérant un statut autonome et une existence propre dès l’instant où il est séparé de son contexte. D’un éclat du monde à l’autre, cette peinture conçue depuis les airs dégage le regard de ses contraintes liées au corps humain, pour inventer le regard arbitraire du désir, virevoltant et multiaxial.

Le récit cartographique

Dès lors, d’un tableau l’autre, un récit toujours à rafraîchir parvient à s’élaborer. Faisant par exemple retour sur l’œuvre inaugurale, il est possible de partir des serpentins décoratifs improbables qui hésitent entre représentation d’un plateau télé et décoration à la surface même du panneau, pour repérer comment, à la faveur d’un coup de pinceau impertinent, il parvient à se métamorphoser trois tableaux plus loin, en véritable monstre marin qui scrute le spectateur depuis les profondeurs aquatiques de la peinture. Ou, à l’inverse, à l’instar de l’étoile orangée qui décore ce plateau de télévision, certains détails illusionnistes pourraient bien, à la faveur d’un effet mat de la cire, retourner à leur statut de strict décor en deux dimensions, de simple recouvrement de la surface de l’image.

À l’inverse, mais selon une logique identique, le cadrage peut s’effacer et s’ouvrir sur l’au-delà de la représentation, comme dans le cas de cette étrange colonne de crânes superposés, suggérant un mouvement sans fin d’élévation et de chute, dynamique précisément propre à l’énergie de l’oiseau. Si nous n’analysons cette colonne que selon son modèle formel, nous faisons alors l’impasse sur le récit qui semble vouloir faire retour dans des œuvres récentes de Mendras. Une telle résurgence du narratif dans un projet attaché depuis ses origines aux problématiques de surfaces, compositions et points de vue démultipliés ou explosés, peut une fois de plus surprendre le spectateur. Mais ce serait oublier alors une autre force de l’œil du cartographe. Conscient que «la carte n’est pas le territoire», celui-ci élabore une articulation tendue entre le visible (le dessin du clocher du village, par exemple), le lisible (le nom du même village), et le concept (le tracé cartographique des frontières ou des reliefs). Si bien que la carte propose un dispositif abstrait qui tresse figure et signification sur un mode inédit qui laisse une grande liberté de lecture à l’observateur. On pourrait par exemple repérer cette lecture cartographique dans une œuvre narrative, atypique en apparence, sur laquelle on peut lire «la pluie menaçait».

En articulant une proposition de sens ouverte sur des points de suspension, à une figure semée de suggestions incertaines, Mendras laisse au spectateur l’entière responsabilité de ce qu’il décide de faire surgir à partir d’un tel rapprochement. À l’instar d’un voyageur immobile, qui rêve un paysage depuis une cartographie imaginaire, le spectateur de Mendras construit ici un territoire connu de lui seul en conjuguant la lettre à la figure. L’œil cartographique n’est plus alors celui du surplomb du territoire ouvert sur le jeu des révélations de textures, mais plutôt celui d’un vagabondage onirique et narratif, davantage révélateur du paysage secret du spectateur que de celui du peintre.

Si bien que c’est sans aucun doute du côté de cette générosité inédite d’un artiste attaché à offrir un dispositif de révélation à son spectateur qu’il faut se tourner pour véritablement accéder au «Projet Mendras». Car si cette œuvre semble tellement insaisissable, c’est peut-être parce qu’elle parle moins d’elle-même que de celui qui l’observe. Véritable matrice à regards, la peinture de François Mendras s’offre à son destinataire comme un réceptacle vide de message, mais intensément ouverte, quasi-offerte, sur l’aventure de l’autre. Ainsi, à la faveur de certaines disjonctions ou parentés formelles, d’une œuvre à l’autre, certains glissements s’opèrent dont chacun assume pour lui-même l’enjeu.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram