Jean-Michel Alberola, Gaston Damag, Myriam Mihindou, Hassan Musa, Sacha Ketoff

Où est Mme Pschitt?

Cette exposition collective réunit des artistes de la galerie dont Gaston Damag, artiste d’origine philippine installé à Paris et Hassan Musa, artiste soudanais résidant à Nîmes. Dans les textes ci-dessous, Alain Berland nous livre quelques clés de lecture du travail de Gaston Damag tandis que Simon Njami explique la démarche de Hassan Musa.

Gaston Damag, par Alain Berland

En 1979, Francis Ford Coppola tourne Apocalypse Now aux Philippines, son chef-d’œuvre baroque sur la guerre du Viêt Nam. Dans la scène finale, le réalisateur mêle les images de l’assassinat du colonel Kurtz joué par Marlon Brando à celles du sacrifice d’un buffle accompli par des chamans interprétés par les habitants d’une tribu locale, les Ifugaos. Pendant que le bÅ“uf s’écroule sous les coups de machettes, Marlon Brando expire en prononçant de sa voix nasale «horreur, horreur».

Si la liberté d’interprétation que possède tout artiste permet à Francis Ford Coppola d’assimiler le sacrifice animal au meurtre humain, il convient de signaler combien ce récit relève d’une totale incompréhension. En effet, dans la tradition ancestrale, le sacrifice n’est pas une violence faite à l’animal. Ce cérémonial doit être entendu dans son sens étymologique, il rend sacré et participe des hommages aux divinités autant qu’au processus d’équilibre du monde.

Cette exemple permet de mieux comprendre l’œuvre de Gaston Damag qui bien que né au Philippines, vit et travaille en Ile de France depuis une trentaine d’années. Un artiste qui possède ses racines dans la même tribu Ifugaos qui servit de figurants à Apocalypse Now, et qui interroge depuis de nombreuses années les incompréhensions de ce qu’il nomme «la paroi de verre qui séparent les peuples». Ainsi il raconte volontiers que lorsqu’il était étudiant aux Beaux-Arts de Paris, il subissait l’influence dominante de l’époque: l’art minimal.

C’est en visitant une exposition, à New York, qui prenait pour sujet la culture ancestrale des peuples des Philippines et montrait les objets de son enfance dans les vitrines muséales qu’il a décidé de modifier sa pratique. «Le musée ethnographique et ses vitrines de verre séparent les objets des visiteurs, elles sont les symboles de nos incompréhensions. De ces cultures, de ces pensées qui sont autres, qui sont parallèles à celles de l’Occident et qui ne se rencontrent jamais. J’ai souvent envie de briser cette paroi de verre mais c’est impossible», explique l’artiste.

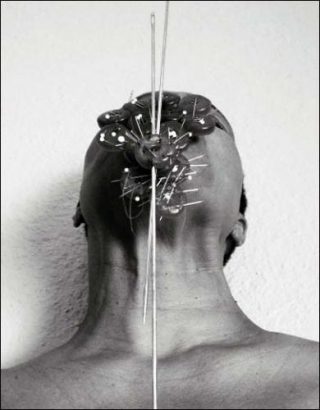

Depuis cette prise de conscience, Gaston Damag crée une Å“uvre polymorphe à caractère expressionniste à l’aide de photos, performances, peintures, sculptures, installations. Il mêle les identités et la diversité des langages plastiques tout en relatant, à l’instar de Chen Zen ou de Pascale Marthine Tayou, la mise en relation accélérée du monde. Les incompréhensions d’une humanité qui devient une machine à fabriquer de l’identité et de la différence, de l’attraction et de la déstabilisation.

Hassan Musa, par Simon Njami

Hassan Musa est un artiste dont la pratique se situe aux confins du commentaire politique, historique et esthétique. Sa connaissance de l’histoire de l’art, non pas au sens restrictif qui est envisagé par l’histoire européenne, mais au sens générique doit avoir le mot histoire, lui autorise des allers-retours ironiques sur la notion d’identité et de traditions.

Que ce soit dans ses peintures ou dans ses installations, résonne toujours ce qu’Ernst Bloch avait défini comme étant «la question essentielle»: la question en soit du Nous. Dans un monde qui s’empresse d’enfermer tout ce qui présente comme autre dans des catégories faciles, Hassan Musa, par la complexité des questions qu’il soulève, contrait le spectateur à aller au-delà des apparences et des idées reçues, en le confrontant avec ce que Baldwin appelait: «l’évidence des choses que l’on ne voit pas».

L’évidence des choses que l’on voit, ou que l’on croit voir, commence avec le nom, qui détermine une origine et renvoie à une géographie figée, avec ses cortèges de clichés sociologiques et anthropologiques. Ce que l’on ne voit pas, c’est ce qui constitue, en chaque individu, cette part du Nous qu’invoquait Ernst Bloch. Ce nous, que certains voudraient réduire à une appartenance locale, est vaste et protéiforme, polysémique. Picasso, découvrant la statuaire nègre, l’a bien compris: il n’est rien qui vienne de l’homme qui puisse être étranger à l’homme. C’est le sens de l’œuvre de Hassan Musa, qui joue toujours à être ailleurs que dans l’espace où on voudrait le confiner.

Cette volonté farouche d’échapper à l’enfermement, c’est-à -dire à la réduction, a été traduite dans une lettre adressée, il y a quelques années, aux responsables de la biennale de Lyon. Certains pourraient imaginer que Hassan Musa cherche à échapper à la question de l’identité. Ils se trompent. Ce que son travail, tant écrit que plastique, tend à démontrer, c’est l’impossibilité de réduire un individu à une somme de données objectives. Objectives, comme la raison cartésienne qu’il y a plusieurs décades déjà , condamnaient Césaire et Senghor. Si notre monde est devenu global, il est important de rappeler, encore et toujours, que cette globalité, pour être signifiante, ne peut se fonder que sur des particularités composites.

Vernissage

Jeudi 11 juin 2015 Ã 18h

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram