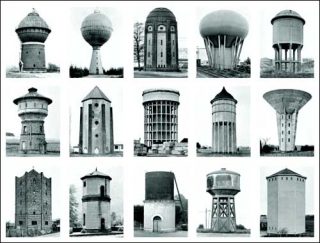

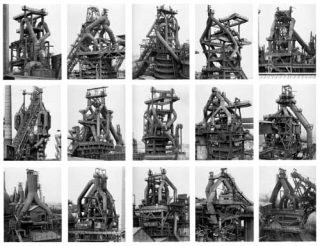

De la fin des annûˋes 1960 û la derniû´re dûˋcennie, Hilla et Bernd Becher ont mûˋthodiquement archivûˋ lãarchitecture industrielle europûˋenne. Silos û grains, chûÂteaux dãeau, hauts-fourneaux, chaque ûˋdifice est pris dans son individualitûˋ, tel un monument (ce qui, ûˋtymologiquement, rappelle un souvenir) prû´s de lãabandon et de la destruction. Sur prû´s de trente annûˋes de travail en commun, rien nãa ûˋbranlûˋ la stricte composition et la fidûˋlitûˋ des Becher au noir et blanc, le cadre demeure inchangûˋ et le blanc migraineux du ciel invariable. Difficile de deviner dans ces conditions le temps qui sûˋpare les clichûˋs qui se jouxtent.

Le regardeur attentif dûˋcû´lera toutefois dans une vue prise û Soissons en 2006 une lûˋgû´re inflexion vers lãincongru ã peut-ûˆtre mûˆme une pointe de drûÇlerie ã dans le choix du cadrage qui met en ûˋvidence le petit clocher communal coincûˋ dans la perspective des masses jumelles de deux silos. Cette cocasserie mise û part, la constance de la thûˋmatique, comme lãinaltûˋrable rigueur de la technique des Becher, se rûˋvû´lent intactes.

Professeurs û lãacadûˋmie des beaux-arts de Dû¥sseldorf, leur enseignement de la photographie influence profondûˋment le travail de ceux qui furent, de prû´s ou de loin, leurs ûˋlû´ves. Distanciation par rapport au sujet ã ce qui est ici dûˋnommûˋ ô¨objectivitûˋsô£ et le pluriel prend tout son sens, nous le verrons ã, regard sur le rûˋel, sur la banalitûˋ du rûˋel, sûˋrialitûˋ de la reprûˋsentation, composent une partition stylistique sur laquelle les hûˋritiers des Becher vont jouer avec plus ou moins de dûˋtachement.

Ainsi, par-delû la diversitûˋ des apparences, chacune des éuvres exposûˋes sãapparente û sa voisine de cimaise par le questionnement de son auteur sur ce qui fait, en photographie, lãobjectivitûˋ dãune prise de vue.

Lãexposition Objectivitûˋs constitue donc lãopportunitûˋ de dûˋcouvrir de multiples regards en mûˆme temps que de se plonger dans lãhistoire rûˋcente de ces regards. Si lãaccrochage chronologique dãune exposition est souvent pesant en ce quãil rûˋpond plus û une prûˋoccupation dãhistorien de lãart quãû une comprûˋhension essentielle de lãéuvre, il permet ici de mettre en ûˋvidence les fluctuations de la reprûˋsentation de lãobjectivitûˋ par les photographes de Dû¥sseldorf. Celles-ci oscillent, des dûˋbuts jusquãû nos jours, entre une rûˋsolution sociologique affirmûˋe et une ambition plastique progressive.

Le thû´me des intûˋrieurs domestiques est particuliû´rement rûˋvûˋlateur de ce mouvement. Au dûˋbut des annûˋes 1980, Thomas Ruff sãaffranchit du noir et blanc des Becher et capte en couleurs les intûˋrieurs petit bourgeois de ses compatriotes, piû´ces de mobilier dont la mise en lumiû´re suggû´re le mauvais goû£t.

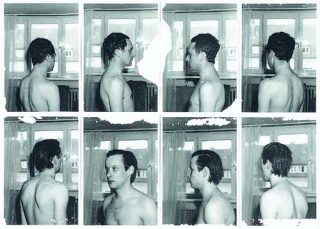

Malveillance qui prûˋlude, au cours de la mûˆme dûˋcennie, û une sûˋrie de portraits dãanonymes sur des fonds en aplats colorûˋs, forme sublimûˋe dãune sûˋrie antûˋrieure de photos dãidentitûˋ dûˋnonûÏant le fichage des militants allemands dãextrûˆme gauche.

Vingt-cinq ans plus tard, Laurenz Berges dûˋlaisse le mobilier et se focalise sur les dûˋtails de cloisons, de sols et de fenûˆtres qui, en grand format cette fois, mettent en ûˋvidence lãintense dûˋnuement de lãespace domestique. Mais chez Berges, les contrastes des plages colorûˋes et les effets de composition semblent dûˋjû suggûˋrer la subordination du sujet û la recherche plastique propre.

On retrouve cet ûˋquilibre prûˋcaire entre objectivitûˋ du clichûˋ et affirmation artistique chez Ursula Shulz-Dornburg dans deux sûˋries des annûˋes 1990-2000, lãune se rapporte aux abris bus en Armûˋnie, la seconde au mont Ararat. Au milieu de paysages dûˋsolûˋs, un refuge inutile, hûˋritûˋ de lãû´re soviûˋtique, auprû´s duquel une û trois personnes attendent un bus qui ne vient pas. On comprend û leur attitude que leur attente est longue, et que cette longueur est la norme ; certaines femmes posent discrû´tement.

Sans doute portûˋe par le dûˋsert, Schulz-Dornburg sãest ûˋgarûˋe vers la frontiû´re conjointe de la Turquie, de lãIran et de lãArmûˋnie, vers le sommet du mont Ararat. Les vues de format carrûˋ du mont Ararat montrent lãimposante et tranquille masse enneigûˋ, tel un mont Fuji, indiffûˋrent au ciel changeant et menaûÏant qui caractûˋrise chaque image.

Au contraire des petits cadres de Schulz-Dornburg, sãesquisse une tendance au cours des annûˋes 1990 qui voit lãimage sãagrandir. Le format imposant semble ûˆtre lãindispensable support dãune photographie qui se veut éuvre dãart, dãun photographe qui paraûÛt envier le peintre, û tout le moins ses formats. Exception faûÛte du saisissant photomontage û la Dada de Katharina Sieverding (Encodage VII, 2006) montrant le mûˋmorial berlinois du gûˋnocide aurûˋolûˋ dãune vue aûˋrienne de camp, chaque photographie se caractûˋrise par un rendu lûˋchûˋ et une prûˋcision chirurgicale.

Le photojournalisme de la fin des annûˋes 1960, qui poussait Candida HûÑfer û capter la vie sociale des communautûˋs turques de Liverpool et Hambourg, lãamû´ne aujourdãhui û construire des vues de musûˋes allemands û lãangoissante blancheur. Mûˆme perplexitûˋ devant les photos humanitaires panoramiques de Klaus Mettig. Un bidonville immense sãest ûˋtabli entre deux pipelines. Les ressources de la misû´re sont inûˋpuisables, oui ; la composition et la nettetûˋ de lãimage sont extraordinaires, oui.

Mais notre surprise devant le sujet et son traitement reste froide. Un peu comme devant les clichûˋs retouchûˋs dãAndreas Gursky qui rend les hommes minuscules face û leurs constructions. Cette objectivitûˋ malmenûˋe ã et par dûˋfinition lãobjectivitûˋ est un principe malmenûˋ, en ce quãil nãexiste pas ã pû´che sans doute en ce quãelle est par trop dûˋmonstrative, trop imposante aussi.

La constance, cela a ûˋtûˋ dit, marque nûˋanmoins les ûˋlû´ves des Becher et les rûˋcurrences se rûˋpondent par-dessus les annûˋes. Aux ûˋvidentes percûˋes de la rue soulignûˋes par la perspective urbaine cadrûˋes par Thomas Struth û la fin des annûˋes 1970, correspond, vingt ans plus tard, la complexe trouûˋe de la lumiû´re dãun sous-bois luxuriant. Toutefois, dans ces éuvres, ni ce qui ûˋtait une sûˋrie assez plate, ni ce qui est maintenant une vision figûˋe nãemportent lãéil trû´s loin.

Deux projections, elles, nous montrent ce sur quoi nous ne nous attardons pas, ou que nous voyons mal, lãinvisible visible. La sûˋrie de Lothar Baumgarten dãabord, intitulûˋe Voilû pourtant, dit Candide, un pays qui vaut mieux que la Westphalie / El Dorado (1968-1976) montre cent quatre-vingt sept dûˋtails dãun marais westphalien. A intervalles irrûˋguliers et û hauteur de reptile, les parcelles du microcosme surgissent : une feuille, une griffe, une cartouche de chasseur, une grenouille jaune sur un ûˋchiquier, sous les fougû´res une petite pyramide de poudre rouge, un ensemble ûˋpars, humide et sombre. Une atmosphû´re crûˋûˋe par les images et la composition sonore, un lieu nouveau oû¿ lãon se surprend û rester captifs.

Mûˆme constat devant la double projection de Beat Streuli, Rue Neuve 08/II. Portraits extraits de la foule des passants anonymes, pris û leur insu, preuve de la diversitûˋ culturelle, sociale et ethnique de la rue moderne, cette sûˋrie sensible montre enfin des visages, des individus, traitûˋs en ûˋgaux par le procûˋdûˋ dãobjectivation systûˋmatique du photographe. Une multitude dãinstantanûˋs objectifs donc, pour rendre compte de la subjectivitûˋ immense des hommes.

Car lãhomme ã son corps, son visage, son apparence en fait ã est absent de la plupart des éuvres ici exposûˋes. Pourtant, chacun des photographes de Dû¥sseldorf sãintûˋresse û sa marque, û ses crûˋations, û ses lieux. Comme en ûˋcho û lãenregistrement graphique du bûÂti industriel dûˋclinant des Becher, Simone Nieweg rûˋalise, dans les annûˋes 2000, une sûˋrie sur les jardins ouvriers ; institutions prolûˋtaires elles aussi en sursis. Sur un champ labourûˋ des pommes rouges par dizaines, le tronc du fruitier isolûˋ, ses branches hors cadreô ã imaginaires ã des fruits mû£rs en attente de pourrir (Pommier, Dillingen, 2006). Choix subjectif du sujet, du cadrage qui enlû´ve, qui choisit le vide. Situation objective, dûˋpouillûˋe et triviale, de la nature exploitûˋe par un homme seul, dãun paradis terreux et inhabitûˋ. Dãun rûˋcolteur inconnu et absent qui, contre son grûˋ, a dûˋlaissûˋ sa terre.

ã Ursula Schulz-Dornburg, Arrûˆt dãautobus, Armûˋnie: Echiniadzin-Erivan, 2002. Photo noir et blanc, ûˋpreuve gûˋlatino-argentique. 44,7 x

ã Gerhard Richter, Atlas 42ã69, 1967-1971. Photos N&B et photos couleur.

ã Richter, Gerhard, Altas 1ã12 (Photos dãalbum et de presse), 1963-1966,ô Photos N&B et photos couleur.

ã Simone Nieweg, Clapier et serre, Finnentrop, 2004. Photo couleur, ûˋpreuve chromogû´ne montûˋe sur aludibond

ã Thomas Struth, Wall Street, New York, 1978. Photo N&B, ûˋpreuve gûˋlatinoargentique. 44 x 56 cm

ã Thomas Struth, Paradise 15, Yakushima, Japon, 1999. Photo couleur, ûˋpreuve chromogû´ne montûˋe sous diasec. 181,7 x 290,5 cm

ã Bernd und Hilla Becher, ChûÂteaux dãeau, 1999. Photos N&B, ûˋpreuves gûˋlatinoargentiques. 40 x 30 cm chacune

ã Bernd und Hilla Becher, Hauts fourneaux, 1963-1995. Photos N&B, ûˋpreuves gûˋlatinoargentiques, 40 x 30 cm.

ã Sigmar Polke, Sans titre (Intûˋrieur), 1984. Photo N&B, ûˋpreuve gûˋlatino-argentique, retouchûˋe û la peinture. 127 x 215 cm.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram