Julie Aminthe. Vous avez actuellement une actualité artistique chargée: vous présentez des œuvres sur papier au Cabinet des dessins Jean Bonna à Paris jusqu’au 20 juillet, et votre travail sculptural est exposé au Crac Languedoc-Roussillon à Sète du 29 juin au 30 septembre. Comment sont nés ces deux projets?

Michel François. Pour ce qui est de l’exposition aux Beaux-arts de Paris, c’est la première fois que l’on me proposait de présenter mes dessins. Je n’y avais moi-même jamais songé parce que mon activité de «dessinateur» est plutôt liée aux croquis. Je dessine tous les jours, comme d’autres écrivent, mais je ne crée pas des dessins à proprement parler. Je considère en quelque sorte mes productions sur papier comme des travaux préliminaires me permettant de construire mes expositions ou mes pièces. De ce fait, la question du dessin passe par mes sculptures. J’aime lui donner une troisième dimension.

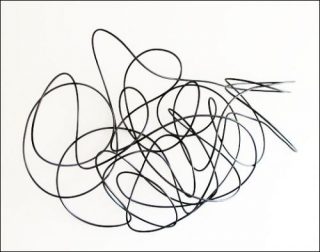

Mes œuvres intitulées Scribble, gribouillis en français, en sont la preuve. Au départ, ce sont des dessins automatiques que je fais sans réfléchir, comme beaucoup de personnes d’ailleurs – notamment lorsqu’ils essayent un stylo qu’ils s’apprêtent à acheter. Je collectionne ces griffonnages que l’on trouve dans les papeteries, par exemple, et dans les quatre coins du monde (Afrique, Asie, Etats-Unis).

Le gribouillis est un signe véritablement international. Depuis longtemps, je voulais reproduire cette fulgurance du geste dessiné, sans signification consciente, et en faire des objets.

Les Scribble sont donc des tentatives sculpturales issues des gribouillis. Mes créations découlent souvent d’esquisses produites au préalable.

Au cabinet des dessins Jean Bonna, je présente un certain nombre de ces dessins qui étaient jusqu’alors dans mes archives. A Sète, au contraire, il s’agit plutôt d’une exposition prospective proposant de nouvelles installations, de nouveaux objets.

Il vous arrive donc de produire des sculptures sans recourir auparavant au dessin.

Michel François. Tout à fait. Parfois le dessin apparaît après. Tout dépend du projet que j’échafaude. Il m’arrive par exemple assez fréquemment de dessiner l’objet déjà fabriqué afin de lui trouver un titre. Il n’y a alors pas de grande maîtrise à ce moment-là . J’utilise le dessin comme une espèce de pense-bête audacieux.

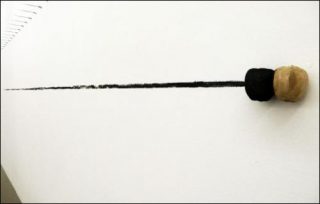

Loin de fixer quoi que ce soit, le dessin apporte des perspectives inédites non prévues par la matière et ses contraintes. Se mettre à griffonner offre une liberté et une rapidité très agréables. La matière, en revanche, résiste, se montre têtue, alors que le crayon court sans difficulté sur le papier.

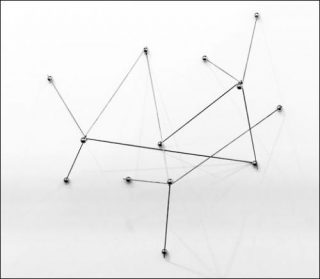

A travers mes sculptures, j’essaye de donner à la matière la vitesse et l’évidence du dessin. C’est pourquoi, par exemple, je n’aime pas que le labeur soit visible.

Pour l’exposition de dessins aux Beaux-arts de Paris – exposition intitulée «Le Trait commun», vous avez choisi d’y inclure notamment une photographie (The Ink Revenge) et une sculpture (Contamination). En quoi la coprésence de pièces appartenant à des médiums différents est essentielle dans votre travail artistique?

Michel François. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds que je me prends pour un sculpteur. Quand on m’interroge alors sur les matériaux que j’utilise, je suis un peu embêté car je n’en privilégie aucun. Mes projets passent par la photographie, la vidéo, ou l’objet sculptural – que je fabrique ou que je déniche, sans hiérarchie. Ce qui m’intéresse le plus, c’est le moment de l’installation. Lorsque j’essaye d’articuler ensemble des éléments hétéroclites afin de leur trouver une manière de cohabiter qui fasse sens. C’est cela pour moi le moment de la création: le moment complexe de l’assemblage, pas celui de la production de tel ou tel objet.

Par conséquent, cela ne me dérange pas du tout de réutiliser quelques mêmes pièces lors de mes différentes expositions. Je suis dans une permanente rétrospective, avec l’idée que le processus créatif avance malgré tout, grâce au jeu des connexions, toujours renouvelées.

Un élément peut donc voyager d’une exposition à une autre, et changeait de sens selon l’espace qui l’accueille et les pièces qui l’accompagnent.

Je ne suis pas du tout, vous l’aurez compris, un artiste monomaniaque suivant le même protocole obstinément toute sa vie. J’ai l’impression qu’il existe une continuité entre la vie privée et la vie professionnelle. Des porosités que j’essaye de mettre en évidence. C’est ma manière de faire. Créer des résonances ou des tensions entre différentes choses qui n’ont pas l’habitude de dialoguer ensemble.

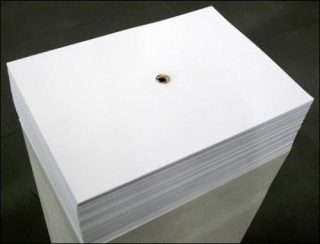

Vous utilisez souvent l’encre de Chine dans vos œuvres

sur papier – pour recouvrir goutte-à -goutte les pages d’un journal par exemple. Des paysages calcinés apparaissent alors. Vos sculptures jouent également souvent avec le feu et sa lente mais croissante propagation. D’où vous vient cet attrait pour la noirceur et que représente-t-elle à vos yeux?

Michel François. Vous me posez une question très personnelle, vous savez? Disons que je n’ai rien contre la couleur, mais qu’elle est chargée d’une symbolique que je ne maîtrise pas toujours.

Qu’est-ce que le rouge? Le sang, la passion, le feu? Il y a tout un panel d’interprétations qui vient s’agglutiner sur cette couleur alors que ce n’est pas forcément le sujet de l’œuvre.

Le noir et le blanc, au contraire, se distinguent mieux.

A Sète, je présente néanmoins un Bleu Ciel véhiculant une perspective un peu plus optimiste.

Sauf que ce papier bleu ciel est froissĂ©…

Michel François. C’est vrai. Mon travail laisse transparaître presque malgré moi ma désespérance vis-à -vis du monde, et trahit mes obsessions liées à l’enfermement, la maladie etc.

Il y a quelque chose de dur dans mes Ĺ“uvres. L’élĂ©ment joyeux rĂ©side dans la mĂ©thode que j’utilise pour crĂ©er: ĂŞtre curieux, ouvert – en recherche perpĂ©tuelle d’un dialogue inĂ©dit entre les choses, transgresser les limites, qu’elles soient physiques ou mĂ©taphoriques… C’est finalement l’exercice de la libertĂ© qui est joyeux.

Les visiteurs de l’exposition: «Le trait commun» sont invités à intervenir en dessinant avec des craies de couleurs sur une tête de mort enduite d’argile et peinte en noire (A Black Vanity). C’est donc à eux d’introduire dans vos œuvres les couleurs qui leur manquent.

Michel François. En quelque sorte, oui. Ils sont, dans ce cas précis, invités à ajouter de la légèreté et de la vie à un objet en forme de crâne, symbole de la mort.

Proposer au public de poser leur «patte», est-ce aussi une façon pour vous de désacraliser le geste créatif?

Michel François. Parfaitement. Cela m’arrive d’ailleurs quelques fois d’appeler à la participation des spectateurs. Il y a un moment donné où l’accumulation rend la chose illisible. Le chaos s’installe, et la noirceur réapparaît.

Votre exposition au Crac Languedoc-Roussillon s’appelle: «Pièces à conviction». Pourquoi ce titre?

Michel François. Il s’agit d’un petit jeu de mots faisant référence aux œuvres, qu’on appelle dans le milieu de l’art des «pièces». Je présente donc des œuvres pour convaincre. Dit autrement, mes créations sont des preuves qui indiquent qu’une certaine activité a eu lieu dans l’atelier ou ailleurs.

On a fait, par exemple, des plaques en plâtre qui ont été trempées dans l’encre. Le plâtre a bu l’encre, et la contamination a réussi, laissant une empreinte indélébile.

«Pièces à conviction» fait également référence, bien sûr, à la question juridique. Les spectateurs pourront voir une série de photographies que j’ai faites dans les sous-sols du palais de justice de Bruxelles, où l’on trouve tous les objets ayant servi à des crimes. Mes photographies forment alors une espèce de liste à la Prévert, avec des voisinages improbables entre une batte de base-ball, un canif, un pied de biche etc.

Ces objets, apparemment ordinaires, on les regarde d’un autre œil à partir du moment où on sait qu’ils ont été utilisés dans une affaire criminelle, et c’est cela qui m’intéresse. Ils finissent par ressembler à des œuvres d’art: ils sont identifiés, signés, précieusement emballés.

Enfin, l’exposition à Sète a eu un titre avant même d’avoir un contenu. Du coup, je suis allé chercher dans mon corpus des créations qui pouvaient être en lien avec la thématique choisie. J’ai également créé des œuvres pour l’occasion, stimulé par l’idée de proposer des «pièces à conviction».

Dans cette exposition, tout est lié. Je la considère véritablement comme un ensemble d’éléments qui interagissent. Juger une œuvre sans prendre en compte la totalité n’aurait absolument aucun sens.

Vos travaux représentent très souvent des réalités triviales. On peut également le constater en regardant vos dessins qui cherchent à reproduire un agave, une pieuvre, un chewing-gum etc. Tentez-vous d’apporter un regard neuf sur le très proche?

Michel François. Le chewing-gum, le savon, la pelote de ficelle, les chaussures, la ceinture… Je m’intĂ©resse effectivement Ă des choses extrĂŞmement banales, que je collecte comme je collecte les gribouillis. Cela fait Ă©cho Ă ma mĂ©thode de travail: la fameuse continuitĂ© entre la vie quotidienne et l’atelier.

Je vis là où je travaille, et je travaille là où je vis. C’est le passage fluide entre ces deux vecteurs que j’aime mettre en évidence. Il ne s’agit pas pour moi de défendre un certain point de vue sur l’art, mais seulement de modifier sans cesse mon rapport aux objets de tous les jours. Cela m’évite l’ennui, cet ennemi mortel, qui use le regard et parasite l’étonnement.

De plus, il est important à mes yeux de redonner une sorte de dignité, d’intensité à des gestes triviaux. Comme passer sa tête dans un pull à col roulé. Si on prête attention à ce moment, il est en mesure de nous raconter des histoires qui vont bien au-delà du simple geste. Je peux notamment y voir un enfant en train de naître. Observer ce que l’on n’observe plus à force d’habitude, cela actionne sans conteste l’imaginaire, et donne du sens.

A ce propos, l’histoire du savon est assez parlante. Dans mon atelier, il m’arrive de passer du temps à tourner en rond et à fumer des cigarettes. A la fin d’une telle journée, mise à part les traces au sol et l’élargissement de mes poches à force d’y avoir reçu mes mains, rien ne semble avoir eu lieu. Seul le savon a très concrètement diminué. Voilà donc la sculpture que j’ai élaborée sans y prendre garde.

Mettre en lumière cette disproportion entre l’extrême banalité d’un objet et la production, par son intermédiaire, d’un acte créatif modeste mais réel, c’est cela qui me passionne.

D’après vous, toute matière, même la plus ordinaire, contient-elle en elle-même la possibilité de devenir une matière artistique?

Michel François. Certainement, oui.

Quand considérez-vous qu’une œuvre est terminée? En observant le signe de l’infini tracé et retracé par vos soins, on a l’impression que la création artistique ne peut jamais aboutir.

Michel François. C’est en effet un problème que mes collectionneurs et mes galeristes rencontrent parfois avec mon travail.

Tant que la pièce est chez moi, je considère qu’elle n’est pas totalement achevée dans la mesure où elle peut encore se transformer et prendre une autre direction.

Mes créations sont donc finies quand elles sortent de mon atelier pour ne plus jamais y revenir.

Et la moindre des choses, c’est qu’elles soient belles. C’est-à -dire qu’elles puissent être partagées avec les autres, en traitant notamment de sujets qui nous touchent tous, tout en étant à la fois ordonnées et désordonnées.

C’est ce délicat équilibre entre contrôle et lâcher prise que je cherche en produisant mes pièces. J’ai besoin de jouir. Jouir en créant de l’harmonie avec du disharmonique.

C’est le mouvement perpétuel des choses, leur devenir, leur changement d’état qui semble vous fasciner.

Michel François. C’est très vrai. Ce qui m’intéresse, ce sont les objets ou les faits représentés qui sont dans une forme d’instabilité, c’est-à -dire entre deux états. On les perçoit comme étant voués à la disparition ou à l’éparpillement. C’est donc leur caractère éphémère que j’aime à montrer.

A Sète, je présente un cube de glace à côté d’un cube de marbre. Dans les premières heures, ils ont le même format mais, peu à pas, le premier cube fond et perd en quelque sorte de sa superbe.

Ce changement d’état de la glace est comme la clef passe-partout permettant d’aborder tout mon travail.

Le marbre reste, imposant et inaltĂ©rable, alors que nous sommes condamnĂ©s Ă une mort certaine…

Michel François. C’est notre lot à tous. Les matériaux que j’emploie remplacent les corps absents. Ce sont des présences pour des absences. Cela fait écho à la condition du vivant. Nous sommes là , massifs, nous nous tenons debout, mais tout cela va un jour s’écrouler. Les objets que je produis assument le sort des êtres humains que nous sommes, voués à la dissolution.

Exposition «Le Trait commun», à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Du 22 mai au 20 juillet 2012.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram