Trois hommes quittés par des femmes revivent chacun l’instant final de leur amour perdu : une lettre d’adieu en forme de réponse à un bouquet de fleurs, la découverte soudaine d’une bague jetée au bas d’un escalier, les mots The End signant une photographie qui se découvre entre dehors et dedans, ici scotchée à une fenêtre de l’autre côté de la rue, là posée sur un piano dans l’angle de la pièce.

Trois hommes enfermés dans la solitude du souvenir comme ils le sont à l’image noir et blanc de la triple vidéoprojection qui juxtapose le lent mouvement de leurs corps allant et venant sans but dans des appartements déserts. Trois personnages venus de trois histoires distinctes, mais dont le défilement simultané dans l’espace d’exposition montre comme une seule l’errance intérieure de l’être abandonné, rivé au manque de l’autre dans le lieu tout entier habité de son absence et de son attente.

Geste sans fin de la cigarette allumée puis écrasée, de l’alcool versé dans un verre et lancé contre le mur avant même d’être bu. Plan serré sur l’éclat de la flaque tel un miroir sans reflet face au regard dans le vide. Jeu machinal entre la porte ouverte sur personne et la cour scrutée où rien n’arrive sinon le même couple qui passe et repasse. Montées en boucle à l’égal du film obsessionnel qui se rejoue dans la blessure de la perte, les images se succèdent ainsi en trois séquences où la reconduction du geste abolit tout récit.

Réalisé en 2001 par Gülsün Karamustafa, artiste turque vivant à Istanbul, « Men Crying » s’inscrit dans la lignée d’œuvres qui intègre l’importation du modèle cinématographique afin d’en mettre la structure à nu. D’où cette déconstruction de l’image filmique qui n’est pas sans évoquer Douglas Gordon. Mais détournant la linéarité narrative par le montage circulaire de ses éléments les plus codifiés tel le whisky porté à hauteur d’yeux, ce que Karamustafa met en scène à travers l’action répétée hors continuité est la question d’une impuissance du langage et, partant, d’une faillite de la relation homme/femme.

Réduite à un geste, l’action sans la série d’actions qui lui donnerait sens intelligible trace en effet sa pleine correspondance avec le mot : laissé hors la phrase ou série de mots, il ne produit que du hors sens. Et les hommes qui pleurent sont les acteurs de séquences sans dialogue où la perte de l’être aimé se signale plus encore par l’apparition des quelques mots écrits ou murmurés que l’œuvre contient. Ainsi de ce The end marquant l’histoire terminée pour celle qui est partie. Mais dont l’amant attend le retour hors du sens que délivre pourtant la formule qu’il lit et relit à l’égal de cet autre, comme condamné à toujours ouvrir la lettre qu’une voix off féminine lui répète en turc sous-titré : « I love another man ».

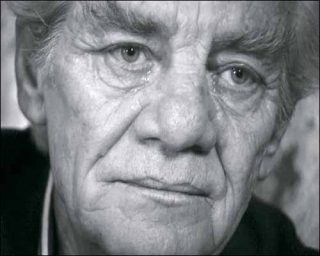

Placé au centre du triptyque, reste celui des trois qui s’emmure dans le silence face à la bague jetée d’où revient la silhouette d’une femme qui lui sourit. Vision fugace d’une image surgissant à l’infini comme celles auxquelles, fleurs posées avant la lettre trouvée ou photographie regardée près du verre brisé, elle se juxtapose toutefois rarement. En effet, chaque vidéo se constituant de boucles allant de une à trois minutes, leur ensemble défile selon une asynchronie qui traduit celle de l’obsession. Et précisément accentué par leur brièveté, des trois séquences se crée un jeu de différence et répétition qui expose l’expérience personnelle dans sa dimension universelle. Un jeu sans début ni fin mais dont le rythme se noue au point crucial qu’est le visage. Ou plus exactement, aux très gros plans des trois visages dont la fixité montre la transparence de larmes sur l’épaisseur de la peau ridée.

Car ici les hommes pleurent sans se cacher ; et comme il se doit dans le cinéma populaire turc dont Karamustafa reprend les clichés afin d’en interroger les codes. D’où ce triptyque vidéo pour lequel elle a demandé au cinéaste Atif Yilmaz de choisir les trois acteurs et de les diriger. Sachant que réalisateur de productions fleuves, Yilmaz est célèbre en Turquie pour la centaine de films qu’il a sortis de l’usine à rêves dans les années 1960. Conformes à une idéologie sociétale, des films répondant donc à ses critères parmi lesquels la récurrence de l’homme mûr séduit par la beauté fatale d’une jeune femme qui l’abandonnera ou le trompera selon le principe de trahison associée à la figure de la séductrice.

Et si le personnage masculin pleure alors face au spectateur, c’est qu’il verse à la place de ce dernier les larmes que l’homme ne peut en aucun cas exprimer ni même suggérer dans la vie réelle. Des larmes par procuration pour un déterminisme des sexes dans la société turque que Karamustafa analyse avec une rare finesse. À l’opposé de la dénonciation simpliste voire débilitante à laquelle se livre encore tout un pan de l’art féministe occidental, l’artiste née en 1946 met non seulement en évidence combien la fascination pour le cliché tient au fait que celui-ci répond à un code intériorisé par tous, y compris ceux qu’il opprime. Mais également comment, tous étant les jouets du pouvoir auquel répond lui-même ce code, le cliché qui l’incarne peut alors prendre la forme éminemment subversive de l’interdit.

Détournement du noir et blanc qui neutralise plus qu’il ne dramatise, ralentissement de l’image qu’opère sa propre répétition, là se résout l’œuvre à la fois délicate et puissante qu’est Men Crying. De l’action hors structure narrative qui transforme l’évidence du banal en figure de (hors) sens se produit le caractère énigmatique qui la définit. Un certain pouvoir de l’étrange qui ne tient pas à la seule subversion du médium cinématographique qu’elle accomplit. Faisant appel à un cinéaste, c’est-à-dire à un regard masculin, Karamustafa annule en effet son point de vue comme elle annule le récit par redéploiement sans fin du cliché. Soit précisément ce par quoi elle se ré-approprie à la fois son regard et le regard masculin qu’elle vient ainsi questionner en s’y impliquant.

À travers ce double je(u), n’est-ce pas la métaphore de la relation homme/femme que traduit alors l’artiste ? — dont on pourrait ajouter que, ce faisant, elle subvertit aussi les rôles en « dirigeant » le cinéaste qu’elle transforme en « acteur » de son œuvre. Et sujet du cinéma populaire qui l’exprime comme fondement de la société, reste cette relation à jamais incarnée par les clichés de l’amour perdu : la bague, la lettre, la photographie, les mots The end.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram