Derrière le titre paradoxal de ÂŤMatĂŠrialitĂŠ de lâinvisibleÂť se trouve toute une myriade dâĹuvres, de vidĂŠos et dâinstallations riches et inventives, qui tentent de mettre Ă jour des phĂŠnomènes difficilement repĂŠrables, ĂŠvanescents, ou dont la subtilitĂŠ ĂŠchappe Ă notre perception. Surtout, lâexposition, qui se dĂŠveloppe en collaboration avec lâInrap (Institut national de recherches archĂŠologiques prĂŠventives), offre un mixte original et fĂŠcond dâart et dâarchĂŠologie, entendus comme deux disciplines vouĂŠes Ă rĂŠvĂŠler des objets restĂŠs jusque-lĂ enfouis.

Lâun des premiers enjeux de lâexposition revient Ă trouver et rĂŠpertorier les indices dâun mouvement non dĂŠcelable pour lâĹil humain. Lâart explore le seuil de perceptibilitĂŠ de notre vision naturelle, inapte Ă saisir des cadences extrĂŞmement lentes, diluĂŠes. Les installations de Johann Le Guillerm se prĂŠsentent alors comme des protocoles scientifiques nous offrant une expĂŠrience de ce quâest la durĂŠe, Ă savoir un mouvement continu, insĂŠcable. Nous avons effectivement lâimpression de nous trouver dans un laboratoire expĂŠrimental, oĂš trĂ´nent deux ĂŠtranges roues et un charriot posĂŠ sur des rails, dont la fonction première revient Ă mesurer les centimètres patiemment parcouru par les installations de lâartiste au cours des dernières vingt-quatre heures.

Une diffĂŠrence de tempo irrĂŠductible demeure donc entre le temps long et distendu de lâart, oĂš les installations de Johann Le Guillerm ne sillonnent que quelques centimètres par jour, et le temps relativement court, pressĂŠ et condensĂŠ des spectateurs, qui ne peuvent pleinement saisir et rĂŠaliser de leurs propres yeux, lors dâune simple visite, le chemin effectuĂŠ par les roues ou le chariot. Seules des marques dans le sable attestent du trajet et de la progression des objets, ainsi que des relevĂŠs de notes effectuĂŠs par les ĂŠquipes techniques du CentQuatre, grâce Ă un mètre dĂŠroulĂŠ sur le sol. Une tension se cristallise finalement entre cette durĂŠe indivisible qui constitue la trame du monde, et les procĂŠdĂŠs scientifiques qui ont systĂŠmatiquement recours Ă la mesure, aux ĂŠchelles, aux divisions, pour rendre compte du rĂŠel en tant que ÂŤchose ĂŠtendueÂť.

Lâexpression de ÂŤMatĂŠrialitĂŠ de lâinvisibleÂť peut ĂŠgalement se prendre plus au pied de la lettre, dans un sens quasiment littĂŠral, Ă lâimage de lâimpressionnant tourbillon produit par Anish Kapoor. Lâinstallation, qui perdure pour la troisième exposition de suite au CentQuatre, prĂŠsente un phĂŠnomène immatĂŠriel, Ă savoir un souffle, un courant dâair, qui se rend toutefois perceptible, et prend vĂŠritablement forme en tournant sur lui-mĂŞme. A lâimage dâune toupie ou dâun mini cyclone, ce souffle se dĂŠsagrège, sâĂŠvanouit puis se reconstruit, sous nos yeux ĂŠbahis, dans un ballet envoĂťtant.

La question de lâinvisibilitĂŠ prend aussi une tournure plus politique et morale avec la vidĂŠo de Ronny Trocker, inspirĂŠe dâune photo de Juan Medina, oĂš un boat people ĂŠpuisĂŠ rampe Ă quatre pattes sur une plage touristique, sous le regard indiffĂŠrent des Occidentaux en maillot de bain. Alors que les migrants voudraient certainement passer pour invisibles aux yeux des contrĂ´leurs et des douaniers pour gagner les rivages de lâEurope, on peut comprendre, Ă lâinverse, que les citoyens europĂŠens les considèrent comme des invisibles, câest-Ă -dire quâils ne souhaitent pas vraiment les voir, les accueillir. Le sens de lâhospitalitĂŠ, si cher Ă la Grèce antique, est dĂŠfinitivement oubliĂŠ, et laisse dĂŠsormais la place Ă la dĂŠfiance ou Ă lâindiffĂŠrence face Ă lâĂŠtranger. LâinvisibilitĂŠ provient alors dâune cĂŠcitĂŠ morale, dâun manque dâempathie et de compassion envers autrui. Elle nâest que la consĂŠquence dâune dĂŠconsidĂŠration de lâautre.

Si Ronny Trocker rejoue cette scène Ă la fois ubuesque, cocasse, mais franchement dramatique, le migrant, qui demeure dans un premier temps imperceptible, devient un objet de curiositĂŠ, puis de crainte et de rejet, de la part des touristes europĂŠens qui vaquent sur la plage. MalgrĂŠ les traces quâil laisse dans le sable, et qui trahissent sa prĂŠsence, il semble ĂŠchapper aux autoritĂŠs avant de se retrouver figĂŠ, comme sâil avait ĂŠtait glacĂŠ, capturĂŠ ou saisi par un flash photographique qui chercherait Ă enregistrer son image dans un carnet anthropomĂŠtrique, comme pour mieux lâidentifier et lâemprisonner dans un camp.

Suivant son partenariat avec lâInrap (Institut national de recherches archĂŠologiques prĂŠventives), lâexposition se concentre surtout autour de problĂŠmatiques dites archĂŠologiques. Lâart se comprend ici comme une activitĂŠ de recherche et de mise en lumière des objets et des phĂŠnomènes. Que ceux-ci soient littĂŠralement cachĂŠs, enfouis, enterrĂŠs, et quâils demandent alors une entreprise dâexcavation. Ou quâils demandent plutĂ´t Ă ĂŞtre saisis avec davantage dâacuitĂŠ, comme des phĂŠnomènes latents, des tendances souterraines, profondes, Ă mettre en exergue.

Dans le premier cas, la dĂŠmarche dâAli Cherri nous a parue extrĂŞmement pertinente. Lâartiste pointe, dans ses vidĂŠos et ses installations, la fĂŠtichisation des objets anciens. Selon lui, les statuettes que lâon sâarrache lors des ventes aux enchères et dont les cĂ´tes sâenvolent, ou qui sont menacĂŠes de destruction lors des guerres au Moyen-Orient actuellement, sont ÂŤmuettes, aveugles, pĂŠtrifiĂŠesÂť. Elles ne demandent aucunement Ă ce quâon les sauve. Ces objets sont faits pour rester dans la pĂŠnombre et lâanonymat. Câest ainsi, rappelle lâartiste, quâils ont pu traverser les âges: grâce Ă notre indiffĂŠrence.

Notre attention (quâelle soit mĂŠdiatique, scientifique, idĂŠologique, de bonne ou de mauvaise foi, dĂŠsintĂŠressĂŠe ou pas) reprĂŠsente un danger pour eux. Ce sont les feux des projecteurs et la convoitise humaine qui risquent de les dĂŠtruire, de les abĂŽmer. LâidĂŠe mĂŞme de civilisation porte avec elle un risque inhĂŠrent, une contradiction. En sanctifiant les objets issus du passĂŠ, elle leur donne une valeur dĂŠmesurĂŠe, qui trouve une traduction mercantile ou idĂŠologique nĂŠfaste: on les vend Ă prix dâor, ou ils deviennent des enjeux symboliques dans un soi-disant choc des civilisations.

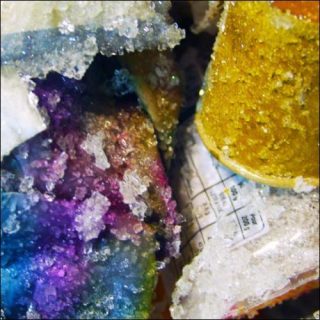

Dans le second cas, le duo Agapanthe met Ă jour, Ă travers une sĂŠrie de sculptures cristallisĂŠes dans le sucre, les tendances consumĂŠristes et autodestructrices de notre sociĂŠtĂŠ. Les deux artistes collectent des dĂŠchets, des emballages et des rebus de biens de consommation (barre chocolatĂŠe, canette, bouteille, etc.), qui soulignent lâabondance et la dĂŠmesure de lâOccident. On se gave jusquâĂ sâen rendre malade, jusquâĂ sâen tuer. Ces objets pĂŠtrifiĂŠs dans le sucre, dont les cristaux scintillent sous les projecteurs de lâexposition, constituent une couche polluante sur le sol de nos villes, de nos paysages. Ils rĂŠvèlent ainsi une des strates fondamentales de notre prĂŠsent, celle des rĂŠsidus et des restes de la surproduction quâentraine irrĂŠmĂŠdiablement la chaine de fabrication capitaliste.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram