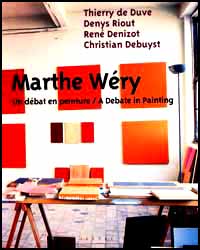

— Titre: Marthe Wéry. Un débat en peinture

— Éditeur(s) : Bruxelles, La Lettre volée

— Année : 1999

— Format : 22 x 17 cm

— Illustration : quelques, couleurs et noir et blanc

— Pages : 224

— Langue(s) : français et anglais

— ISBN : 2-87317-093-X

— Prix : 150 F

Préambule

par Marthe WĂ©ry

Un certain nombre de malentendus sont bien souvent liés au sens « magique » que l’on donne à certains mots lorsqu’on les utilise dans le domaine de l’art : ainsi les mots d’affectivité, de pensée, d’un au-delà de la peinture, etc., comme s’il s’agissait de mots réservés. Or il se fait que le chemin que j’ai l’impression d’avoir suivi pour donner à ces mots un sens simple et familier, je dirais presque leur sens le plus usuel, n’est pas nécessairement celui qui fut suivi par d’autres, de sorte que l’on pourrait effectivement parler de malentendus. C’est une des raisons pour lesquelles la phrase de Wittgenstein me plaît.

Il est sans doute vrai que mon travail, d’une certaine manière, peut être considéré comme inaffectif. Je dirais plus volontiers que dès le départ a existé en moi une volonté d’impersonnalisation qui s’accompagne d’un investissement de tous les matériaux susceptibles d’entrer en ligne de compte dans le travail de l’art. Dès lors, il est vrai que pour moi, l’essentiel ne consiste pas à suivre un affect qui constituerait le moteur de ce qu’en peinture j’aurais voulu ou aurais aimé exprimer. Il ne s’agit pas de vouloir « exprimer » quelque chose, mais bien de voir comment gérer les diverses nécessités que posent la peinture et le contexte où elle se déroule et de le faire d’une manière qui me convienne. Ce qui signifie : une solution qui me paraisse juste et, en même temps (car les deux sont très liés), qui me fasse plaisir. En ce sens, l’affectif est présent. Que le plaisir soit à la fois sensoriel et intellectuel ou affectif importe peu. Je n’ai évidemment pas d’autres critères que ce que J’éprouve pour me servir de guide et pour croire qu’éventuellement, d’autres (les regardeurs) puissent éprouver devant mon travail le même type de plaisir.

On a parlé de la peinture comme manière de penser. J’avais utilisé cette expression dans un entretien portant sur les expositions présentées à Calais et à Delme, paru dans la revue Sans Titre sous l’intitulé « Marthe Wéry : la peinture, c’est un moyen de penser comme un autre ». Parler de la peinture comme moyen de penser correspond exactement à cette volonté de vouloir répondre aux nécessités que me pose le travail, c’est-à -dire à l’intérieur d’une pratique et de l’usage que l’on fait des différents moyens en fonction ou en relation avec le contexte. j’utilise le terme « penser » dans son sens le plus courant : « penser : appliquer l’activité de son esprit aux éléments fournis par la connaissance » (Petit Robert). Et j’ajouterais : par la connaissance que l’on a des moyens que l’on utilise et du contexte dans lequel on le fait, ainsi que des prolongements que l’on imagine ou que l’on cherche à en tirer. Littré complète d’ailleurs la définition du Petit Robert en écrivant : « penser : trouver en réfléchissant, imaginer, combiner (ce qui est le sens le plus proche du latin pensare, peser, méditer) ».

Le fait, au cours d’un travail, de se mettre en état de disponibilité ou si l’on veut, d’entrer en expérience (ce qui n’est autre chose que « penser la peinture ») suscite une pluralité d’ouvertures qui toutes sont actives. Certaines priorités restent essentielles, d’autres temporaires. Les connaissances que l’on acquiert s’élargissent sans doute; mais aucun des moments par lesquels on passe n’est laissé de coté — ils se maintiennent comme voie possible dans laquelle on pourrait s’engager. C’est pourquoi je ne parlerais pas, à mon propos, d’évolution, mais bien de déplacements (ou délargissements). Chacun de ces déplacements reste chargé des questions et solutions rencontrées antérieurement, qu’il s’agissent d’expériences poursuivie à l’intérieur du tableau ou liées à l’architecture — car ce sont là les deux axes qui périodiquement s’imposent. Je n’ai jamais l’impression qu’une des expériences poursuivies se trouverait clôturée à un moment donné et appartiendrait ainsi au passé. Ce chassé-croisé entre une insatisfaction ou une recherche non résolue et la conviction d’avoir trouvé une solution qui me plaise, est ce qui me donne confiance. J’avais beaucoup aimé le titre que Starobinski avait donné à son livre sur Montaigne : Montaigne en mouvement. Une pensée en mouvement, jamais clôturée. Il n’y a pas à parfaire, mais toujours à compléter et à poursuivre.

Cela ne veut pas dire que dans ce travail toujours Ă l’œuvre, il n’y ait pas en arrière-fond une continuelle tension. J’ai retrouvĂ© dans un texte de 1982 (entretien avec Irmeline Lebeer sur la biennale de Venise) des remarques qui me paraissent toujours correspondre Ă ce que je vis maintenant « [Ă€ la question de savoir : pourquoi faire des Ĺ“uvres ?] je rĂ©pondais : pour pouvoir les prolonger indĂ©finiment. C’est une manière de vivre dans une sĂ©rie de travaux avec lesquels je n’ai jamais fini… [et] en fait, de n’en avoir jamais fini avec la peinture… Ce qui pour moi donne sens, c’est le fait qu’à travers la rĂ©pĂ©tition, le cherche Ă atteindre un point limite, que je parviens jusqu’ici Ă toujours pouvoir reculer, et que J’espère de toute manière pouvoir repousser le plus loin possible. Pour l’artiste, c’est lĂ le sens qu’il donne Ă ce qu’il fait, un sens qui peut toujours verser dans le non-sens, parce qu’il ne sait pas s’il pourra poursuivre et ne pas se trouver bloquĂ©. Dans la mesure oĂą l’art n’est pas la possession d’une technique qui permettrait de faire n’importe quoi, ce sont des problèmes comme ceux-lĂ qui se posent Ă l’artiste : celui du sens et du non-sens de son travail… Sur quoi pourrait-il alors se reposer ? Rien d’autre, sans doute, que sa propre passion, ou la nĂ©cessitĂ©. »

On peut comprendre que, dans ce cas, je ne sois pas embarrassée d’avoir une vue pragmatique par rapport à ce qu’on pourrait appeler un  » au-delà de l’art  » ou par rapport à l’art considéré comme l’expression d’un transcendental. Ici encore, tout dépend du sens selon lequel les termes sont pris et des routes que l’on suit pour y parvenir. La question que je me pose par rapport à certains commentaires philosophiques faits par Mondrian ou Barnet Newman est le rapport qui existe entre ceux-ci et les questions qu’ils se posaient effectivement au cours de la réalisation de leurs œuvres (auxquelles je suis très attachée). Dans un article que m’a fait parvenir dernièrement Denys Riout, la réponse que donne J. Lageira à cette question est exprimée en termes prudents : le lien est loin d’être évident. Personnellement, je préfère maintenir un écart entre cette dimension « transcendantale » et le type de démarche que je poursuis, aussi impliquée soit-elle dans les exigences concrètes que posent matériaux, surfaces, lieux d’exposition et sens même que peut avoir le simple fait d’exposer. Ce sont là les problèmes par rapport auxquels le me situe. Je reprendrais volontiers l’analyse faite par Germano Celant à propos de Donald Judd : l’œuvre « se pose, dit-il, comme une entité qui s’autodétermine, conditionnée uniquement par les rapports internes et par les éléments qui la règlent », et parmi ceux-ci, je situerais volontiers l’environnement dans lequel elle prend place et le plaisir qu’il y a de poursuivre de telles investigations et d’en voir apparaître quelques effets.

(Publié avec l’aimable autorisation des Éditions La Lettre volée)

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram