Par Marguerite Pilven

Que reprĂ©sente pour toi cette activitĂ© spĂ©cifique qu’est le bricolage et qui a intĂ©ressĂ© nombre d’artistes comme Matthieu Mercier ou Tom Sach ?

Ce qui m’intĂ©resse dans le bricolage, c’est la tentative de s’approprier les choses de manière très pragmatique. Lorsque j’ai pour objectif de fabriquer une table, je regarde d’abord ce que j’ai pour le faire et s’il manque quelque chose, si je n’ai pas le bois nĂ©cessaire pour fabriquer le quatrième pied de la table, je dois trouver une solution. L’exercice devient alors de trouver un moyen de contourner la contrainte.

En posant avant tout la question de comment travailler dans la contrainte, le bricolage devient aussi pour moi une sorte de métaphore existentielle.

Ce qu’on attend essentiellement de l’outil, c’est qu’il fonctionne, or nombre des outils ici exposĂ©s dĂ©cevraient cette attente. Est-ce parce que, comme le faisait remarquer Heidegger, on ne prend jamais autant conscience de l’outil que lorsqu’il ne marche plus ?

Cette limite ambiguĂ« entre ce qui fonctionne et ne fonctionne pas est Ă l’œuvre dans beaucoup de mes travaux, mais ce que je recherche Ă©galement par la fabrication de ces outils Ă©tranges, c’est Ă penser ce phĂ©nomène oĂą de nouveaux besoins sont crĂ©Ă©s en permanence par l’invention de nouveaux outils. On trouve aussi de nouvelles fonctions Ă des objets, comme par exemple les modèles de tĂ©lĂ©phone mobile avec appareil photo intĂ©grĂ©.

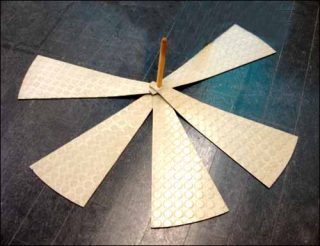

C’est justement ce que je me disais en observant ton Repose-Bâton qui crĂ©e un nouveau besoin absurde, celui de maintenir son bâton verticalement quand on ne l’utilise plus…

Je trouve vraiment drĂ´le cet objet qui ne ressemble Ă rien. Je joue en fait avec cette notion de l’objet qui doit rendre service en la poussant jusqu’Ă l’absurde. Il a aussi Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© d’après une logique spĂ©cifique qui prĂ©vaut dans le bricolage comme dans la sculpture oĂą l’on cherche toujours des stratagèmes. Quand je pense Ă ce qui se passe dans l’atelier, Ă tous les chemins pratiques par lesquels on passe pour fabriquer une sculpture, je trouve cela assez incroyable.

Dans le cas du Repose Bâton, ma question Ă©tait : comment vais-je faire tenir ce bâton debout ? C’est de cette problĂ©matique avant tout sculpturale qu’est sortie cette proposition absurde, voire obscène.

Mais l’objet ne serait-il pas Ă©nigmatique sans son titre ? Cette absurditĂ© apparaĂ®t en quelque sorte par le titre qui en explicite la fonction…

Cela fait assez peu de temps que je donne des titres Ă mes objets. Je les regroupais avant sous le vocable gĂ©nĂ©rique d’«attirail», avant de me rendre compte que le titre pouvait aussi contribuer Ă la polysĂ©mie que je cherche toujours Ă donner Ă mes objets.

Cette notion de polysĂ©mie est pour moi importante car elle ouvre plusieurs approches possibles de l’objet, dans un esprit d’ouverture vers le spectateur.

La plupart de tes pièces posĂ©es sur l’Ă©tagère renvoient aux denrĂ©es alimentaires de grande consommation…

Ces pièces sont liées à une autre piste dans mon travail portant sur les emballages qui ramènent à la problématique sculpturale du contenu et du contenant.

Les cornets empilĂ©s sont la reproduction d’un objet rĂ©el que j’ai trouvĂ© dans la rue, sur le caddie d’un vendeur de marrons chauds. Ce type d’objet est pour moi très dense, il regroupe plein d’aspects. C’est Ă la fois un objet qui fait penser Ă l’origami mais qui renvoie avant tout Ă une forme de prĂ©caritĂ©. Il est fabriquĂ© avec un journal gratuit par un Indien Ă qui cela permet de survivre.

Mais que t’apporte le fait de reproduire l’objet ?

C’est une façon de passer du temps avec l’objet et de le comprendre avec les mains. Ces cornets Ă marrons renvoient aussi Ă une activitĂ© de caractère rĂ©pĂ©titif qui m’intĂ©resse beaucoup. En faisant moi-mĂŞme l’expĂ©rience du geste qui se rĂ©pète comme c’est Ă©galement le cas avec ce muret dont j’ai fabriquĂ© chaque brique en pliant du carton, je prends conscience de ce que reprĂ©sente l’Ă©conomie de la main d’œuvre qui applique au geste artisanal la logique de production d’une activitĂ© mĂ©canique.

Quelles sont ces relations que tu Ă©tablis parfois entre deux ou plusieurs objets, comme par exemple entre ce tuyau d’arrosage que tu as perforĂ© et ce bâton de jardinage sur lequel on retrouve les pastilles du tuyau sur le manche ?

Cette technique est liĂ©e Ă un système de recyclage qui revient dans plusieurs de mes objets et par lequel je mets en branle un effet de chaĂ®ne par lequel je rĂ©alise avec les restes d’une pièce un nouvel objet.

Cette Ă©conomie du recyclage s’est mise en place après que j’ai voyagĂ© Ă Cuba et en Afrique, des endroits oĂą les conditions de vie sont tellement prĂ©caires que rien ne doit se perdre. Leur logique d’organisation est totalement l’inverse de la nĂ´tre.

Cette notion de recyclage vient Ă©galement du fait que mes propres moyens de production ne sont pas Ă©normes. C’est aussi une manière de travailler Ă l’Ă©chelle de mes moyens pour dĂ©jouer une Ă©conomie de production des œuvres d’art oĂą le système de sous-traitance se gĂ©nĂ©ralise de plus en plus. J’ai peu de moyens, mais en passant beaucoup de temps avec, j’ai vraiment de quoi travailler.

Nombre de tes outils ont Ă©galement trait Ă la mesure et Ă la quantitĂ©, comme le nuancier, l’Ă©talon ou le mètre. Est-ce parce qu’ils sont reprĂ©sentatifs d’un dĂ©sir de maĂ®trise sur les choses que tu tournes en dĂ©rision ?

En tournant en dĂ©rision mon propre dĂ©sir de maĂ®trise sur les choses, j’introduis de la lĂ©gèretĂ© dans cet esprit de sĂ©rieux. J’ai trouvĂ© Ă©galement amusant de faire apparaĂ®tre ces outils sur le terrain de l’art qui est justement celui du non quantifiable, oĂą l’on ne trouve jamais de valeur absolue.

Est-ce aussi une manière de figurer ce rapport important dans le bricolage à la norme, au prototype ?

Dans le bricolage, il y a en effet toujours un modèle, un mode d’emploi. Mais quand on se met Ă essayer de faire quelque chose d’après son explication, cela s’avère impossible de reproduire le modèle parce que le mode d’emploi est imbitable. Les gens finissent souvent par s’approprier les choses Ă leur manière et ce cĂ´tĂ© amateur me plaĂ®t. Il m’intĂ©resse plus que l’idĂ©e de perfection, parce qu’on se situe au moment de la rĂ©appropriation des choses, lĂ oĂą le plus intĂ©ressant se produit. Ce sont ces dĂ©calages infimes entre la norme et leur rĂ©appropriation qui m’intĂ©ressent. Les outils que je fabrique et montre dans le cadre de cette exposition sont en ce sens aussi Ă considĂ©rer comme outils de la pensĂ©e.

Que cherches-tu Ă mettre en place par ces Ă©carts entre ce que l’objet est censĂ© ĂŞtre et ce qu’il est rĂ©ellement ?

Il y a beaucoup d’objets dans cette exposition, de diffĂ©rente nature. J’ai dĂ©ballĂ© quantitĂ© de choses que j’ai rĂ©alisĂ©es depuis deux ou trois ans. Les pièces gagnent Ă ĂŞtre exposĂ©es ensemble, mĂŞme si je me dis toujours que chacune doit aussi pouvoir se suffire Ă elle-mĂŞme, avoir ses qualitĂ©s intrinsèques. En travaillant sur plusieurs registres, je cherche Ă faire coexister plusieurs niveaux de rĂ©alitĂ© et d’humour et Ă articuler tout cela ensemble pour que le visiteur puisse passer d’un niveau de lecture Ă un autre.

Peut-on dire que ton travail consiste à transformer les contraintes en règles du jeu ?

Quand je dĂ©marre un projet, je fais un Ă©tat des lieux des contraintes qui sont lĂ , de tout ce qui m’empĂŞche de le mener Ă bien : pas assez de place, pas assez d’argent… Il y a en gĂ©nĂ©ral toujours ce rapport au manque.

Beaucoup de mes pièces sont par exemple rĂ©alisĂ©es en kit oĂą se plient en raison du manque de place dans mon atelier. Les Ă©lĂ©ments de la contrainte conditionnent ainsi la crĂ©ation. Ce qui m’intĂ©resse particulièrement, c’est de voir Ă quel point on peut transformer ainsi des contraintes très lourdes en propositions lĂ©gères, poĂ©tiques ou drĂ´les qui ne portent plus la trace de ces situations pĂ©nibles qui les conditionnent. Le lieu d’exposition conditionne Ă©galement pour une large part le climat de ma production. Je cherche toujours Ă inscrire mes travaux de manière juste, en fonction de l’endroit oĂą ils sont prĂ©sentĂ©s.

Le thème du bricolage rejoint finalement une problĂ©matique de fond de ton travail, parce qu’on y retrouve ce rapport Ă une Ă©conomie de moyens.

Ce rapport est effectivement mĂ©taphorisĂ© Ă tous les niveaux de mon travail. En amenant des problèmes concrets sur un terrain ludique de crĂ©ation, une vraie respiration devient possible. La position du jeune artiste qui commence n’est pas toujours facile Ă assumer, il faut avoir une foi Ă dĂ©placer les montagnes. C’est une situation Ă©trange parce que personne ne te demande de faire cela. Cette libertĂ© est parfois très lourde Ă porter.

En sortant du circuit du besoin, les outils se libèrent de leur fonction utilitaire…

Le cĂ´tĂ© fictif ou poĂ©tique est obtenu par ces Ă©carts. Je fonctionne beaucoup dans le travail par accumulation de petites choses, de petits dĂ©tails que je remarque. Je travaille Ă l’Ă©chelle de la main, dans un souci d’analyse des choses qui nous entourent et du geste juste. Pour faire passer une idĂ©e, il n’y a pas nĂ©cessairement besoin de recourir Ă des gestes spectaculaires.

Le milieu de l’art n’Ă©chappe pas Ă la question de la productivitĂ© et de la rentabilitĂ©, et elle met une pression Ă©norme aux artistes. J’essaye de prendre position Ă ma mesure, Ă mon Ă©chelle, en fabriquant ces outils qui sont aussi des armes de rĂ©sistance.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram