Présentation

Directeur de la publication : Nicolas Simonin

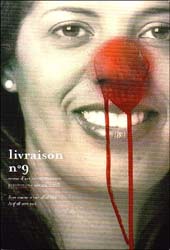

Livraison n¬į9. Faire comme si tout allait bien / As if all were well

¬ęFaire comme si tout allait bien¬Ľ, par Stephen Wright

¬ęUn bref tour d‚Äôhorizon des mondes de l‚Äôart contemporains suffit pour s‚Äôen convaincre : l‚Äôart et surtout le discours ¬ę¬†critique¬†¬Ľ qu‚Äôil engendre traversent une crise √©pist√©mologique, axiologique et m√™me ontologique d‚Äôune profondeur comparable √† celle qu‚Äôils connurent √† la Renaissance. Qu‚Äôon l‚Äô√©carte comme passag√®re ou qu‚Äôon la subisse comme d√©boussolante, force est bien de reconna√ģtre l‚Äôampleur de cette crise devant laquelle la critique demeure singuli√®rement mal outill√©e pour r√©agir. Que fait-elle donc ? Elle fait comme si tout allait bien ! Or cette publication ‚ÄĒ √† l‚Äôinstar de la programmation de l‚Äôann√©e 2006-2007 de Skol dont elle reprend le titre, tout en se gardant d‚Äôen devenir le catalogue raisonn√© ‚ÄĒ entend donner une autre r√©sonance √† cette formule √©minemment ambivalente : faire comme si tout allait bien. Autrement dit, au lieu de d√©plorer un cruel manque de rep√®res, ou de se rallier au cynisme dominant, cet ouvrage collectif ‚ÄĒ fid√®le √† l‚Äôesprit du programme skolien ‚ÄĒ postule que cette crise est joyeuse et riche en puissance.

Faire comme si tout allait bien √©tait con√ßu √† l‚Äôoccasion des vingt ans de Skol ‚ÄĒ vingt ann√©es √† travers lesquelles l‚Äôart a chang√© de fond en comble. Tout en se penchant sur les projets dans leur diversit√© qui s‚Äôy sont d√©roul√©s en 2006, cette publication est davantage qu‚Äôun almanach de plus. C‚Äôest un ouvrage d√©lib√©r√©ment h√©t√©rodoxe, destin√© √† un lectorat plus large que les seuls usagers de Skol, exp√©rimental dans sa composition collective ainsi que dans le vocabulaire conceptuel qu‚Äôil se propose d‚Äôemployer.

Au fond, cet ouvrage cherche √† ouvrir des pistes lexicales, conceptuelles et pratiques pour repenser nos usages de l‚Äôart. Que nous soyons artistes, spectateurs, amateurs, auteurs, participants, producteurs ou r√©cepteurs, nous sommes avant tout des usagers de l‚Äôart, et il est peut-√™tre temps ‚ÄĒ face √† une culture de l‚Äôexpertise qui dicte les conventions ‚ÄĒ de contester cette division du travail, fond√©e sur les binaires, qui entrave le libre d√©veloppement de l‚Äôart. Non pas en les contestant frontalement, mais encore une fois, en changeant l√©g√®rement mais strat√©giquement leur usage.

Un leitmotiv de Faire comme si tout allait bien √©tait la volont√© d‚Äôinterroger un √©ventuel nouveau collectivisme dans l‚Äôart. Or au lieu de se contenter d‚Äô√©voquer le mantra de la collaboration, cet ouvrage active celle-ci, la met en oeuvre et la r√©fl√©chit. N‚Äôest-on pas d‚Äôabord frapp√© par la frqgilit√© de toute initiative collective, par la place de l‚Äôart dans une soci√©t√© obs√©d√©e par la rentabilit√©, l¬†¬Ľefficacit√© comptable ? Mais ce sentiment, bien palpable, de fragilit√© ne doit pas √™tre pr√©texte √† la prudence th√©orique ou pratique (de toutes les formes de prudence, celle dans la cr√©ation est peut-√™tre la plus fatale √† l‚Äôav√®nement de nouvelles mani√®res de sentir et d‚Äô√™tre ensemble). Bien au contraire, et sans paradoxe aucun, elle doit √™tre source d‚Äôaudace. De la fragilit√©, le philosophe Miguel Benasayag √©crit qu‚Äôelle est ¬ę¬†la condition de l‚Äôexistence : nous ne sommes pas convoqu√©s au lien, ni avec les autres, ni avec l‚Äôenvironnement, nous sommes li√©s, ontologiquement li√©s¬†¬Ľ.

Trois axes ont caract√©ris√© le projet et sont sous-jacents de l‚Äôart aujourd‚Äôhui dans son ensemble : une forte aspiration vers le dehors ; un persistant d√©sir de r√©inventer le dedans ; une intuition que l‚Äôart est √† l‚Äôaff√Ľt de nouveaux usages et usagers. L‚Äôart ne convoque-t-il pas toujours un dehors, car la perception Ňďuvr√©e qu‚Äôil pr√©sente au regard est toujours comme en dehors de lui-m√™me ? Or, notre √©poque ne souffre-t-elle pas, pr√©cis√©ment, d‚Äôun manque de dehors ? Il nous faut donc d√©sormais r√©interroger toutes les cat√©gories qui ont servi √† d√©finir les usages de l‚Äôart afin de r√©pondre √† ces questions : qu‚Äôest-il arriv√© √† l‚Äôart lorsque le Capital s‚Äôest substitu√© √† Dieu et √† l‚Äô√Čtat ?

La publication lie √† un contexte tr√®s concret une r√©flexion sp√©culative, mettant l‚Äôun √† l‚Äô√©preuve de l‚Äôautre, interrogeant l‚Äôun √† la lumi√®re de l‚Äôautre. Il s‚Äôagit tout √† la fois de documenter l‚Äôensemble, la complexit√© et la singularit√© des activit√©s du centre d‚Äôartistes, de d√©gager de ces exp√©riences ce qui para√ģt embl√©matique et de les soumettre √† une analyse conceptuelle. Le nomadisme et la collaboration caract√©ristiques de tant de pratiques contemporaines ont-ils une dimension critique comme on le suppose souvent ou sont-ils plut√īt mim√©tiques d‚Äôune certaine logique √©conomique √† l‚Äô√©poque du capitalisme globalis√© ? Ou encore, comment envisager des formes de collaboration en dehors du monde de l‚Äôart en √©vitant les √©cueils de l‚Äôart relationnel vers la fin du si√®cle dernier, qui s‚Äôest obstin√© √† ne pas tenir compte des disparit√©s de capital symbolique entre ¬ę¬†artistes¬†¬Ľ et ¬ę¬†participants¬†¬Ľ ? Comment r√©unir savoirs, exp√©riences et comp√©tences voire incomp√©tences artistiques et non-artistiques en dehors du cadre et des conventions de l‚Äôart ? Comment contester le r√©gime d‚Äôimmanence sans dehors aucun que construit le capitalisme n√©olib√©ral de l‚Äôhyperspectacle ? Quel art, et au-del√† quelle politique seraient capables d‚Äôy nuire ? Ce sont de telles questions qui restent sous-jacentes √† la publication, qui lui conf√®rent une certaine urgence…¬Ľ

‚ÄĒ

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram