A la suite d’échecs réitérés dans son désir de devenir photographe professionnel, Albert Moser commença à réaliser une série impressionnante de plus de 300 paysages panoramiques, dont on peut découvrir aujourd’hui plus de 200 à la galerie Christian Berst. A l’origine de cette création monomaniaque et répétitive, il y a donc un rejet de la part d’autrui (clients potentiels, commerçants, etc.) de répondre à son rêve d’être reconnu comme photographe.

En sachant que Moser souffrait d’une forme d’autisme, on est étonné de la réponse qu’il sut apporter à ce refus. Il ne prit nullement le parti du ressentiment, et loin de se renfermer dans une forme d’inertie, il ne renonça aucunement à son désir d’être photographe! Il en pratiqua même la forme la plus noble, à ses yeux sans doute, en choisissant le format qui lui semblait le plus prétentieux (c’est-à -dire, le plus long): à savoir le panoramique… Il alla même jusqu’au fameux 360°, comme dans une réplique infantile mi-comique, mi-oedipienne à cette frustration symbolique.

Bien plus, puisque les autres le lui avaient refusé, il s’attribua avec orgueil le titre tant convoité, en apposant au dos de chacune de ses photographies, à l’aide d’un tampon qu’il se fit fabriquer, le cachet professionnel de «Photographer»!

Sa production, loin d’être l’expression cynique ou amère d’une forme de rancœur, apparaît donc, au contraire, comme l’affirmation ferme et sereine de donner une consistance réelle à un rêve ancien (certes sur le mode de l’imaginaire et de la solitude d’une pratique s’apparentant à l’art brut, puisque qu’il ne montra jamais un seul de ses panorama).

De fait, les photographies de Moser, comme le dit Christian Caujolle, manifestent «un sentiment de continuité et de fluidité», face à un monde qui semblait le rejeter. Elles participent aussi, d’une déconstruction / reconstruction de son paysage environnant, et de son propre espace intérieur. Enfin, elles sont, sans doute, pour Moser, une manière de se venger joyeusement, avec une certaine dose de cruauté joueuse (à coups de ciseaux et de scotch…), d’un monde qui n’avait cessé de se dérober et qu’il pouvait ainsi maîtriser.

D’où, peut-être, cette prédilection pour les paysages urbains, en tant que lieux de passage dans lesquels les éléments et les êtres se font et défont (fêtes foraines, bâtiments en construction, centres commerciaux, plages, stations de métro, etc.); mais aussi des espaces sur lesquels des bâtiments et des constructions sont bâtis durablement et qui se prêtent aisément à une photographie de pose et de précision.

Moser peut alors y introduire ce pouvoir de défaire et refaire le réel qui lui était refusé dans sa relation paranoïaque à la réalité sociale. Car, à l’instar de la plupart des créateurs d’art brut, Moser répète non seulement de manière obsessionnelle les mêmes motifs, mais aussi les mêmes procédures. En ce sens, le caractère «autistique» de cette création est patent. Non seulement, les photographies de Moser, n’ont jamais été prises pour être montrées à quiconque (dans un but esthétique ou marchand), mais elles ont été également produites dans la plus grande solitude; sans aucun souci de références à une quelconque histoire de l’art.

L’art brut, disait Dubuffet, «dĂ©teste d’être reconnu et saluĂ© par son nom». Albert Moser correspond donc Ă l’image de l’artiste brut dĂ©crit par Dubuffet comme cet ĂŞtre «indemne de toute culture». Outre sa personnalitĂ© mĂŞme qui prĂ©sente de rĂ©elles affinitĂ©s avec les crĂ©ateurs outsider: sa marginalitĂ©, son autisme, sa claustration, sa mono-mania et la rupture psychique dans laquelle s’origine son processus crĂ©atif, c’est sa pratique mĂŞme de la photographie qui le rapproche encore plus de l’art brut.

Depuis le début des années 1970, il a répété inlassablement le même protocole créatif.

Tout d’abord, dans une première étape, il commençait par choisir un paysage urbain (le plus souvent) qu’il aimait visiter. Il sélectionnait un point de vue particulier constituant le centre de son paysage photographié. Il prenait des vues successives en couleurs en tournant lentement son appareil (parfois jusqu’à 360°) autour du même axe. Il tirait ainsi jusqu’à trente images en prenant soin de capturer chaque «tranche» du point de vue choisi.

Dans un second temps (le seul moment où s’immisçait autrui), il faisait tirer et développer les épreuves par un photographe de quartier, au format 10 x 15 cm.

Enfin, dans une troisième étape, il revenait à une partie essentiellement manuelle et visuelle, en alignant méticuleusement ses photographies de manière empirique. Il les réunissait finalement avec du scotch ou du ruban adhésif de masquage. Cette pratique laborieuse qui rappelle le travail du patchwork avec des images qui semblent rapiécées les unes aux autres est sans doute tributaire de sa vision autistique du monde.

On retrouve Ă©galement, dans ce processus de crĂ©ation, cette analogie si souvent soulignĂ©e entre le bricolage et la «pensĂ©e sauvage» propre aux crĂ©ateurs d’art brut. Il semble donc difficile de savoir si ce genre de crĂ©ation est redevable seulement de la pathologie mentale du crĂ©ateur ou si elle emprunte Ă des universaux de la crĂ©ativitĂ©.

Cette dimension protocolaire, par exemple, commune Ă la plupart des artistes bruts, se retrouve par ailleurs prĂ©sente chez nombre de crĂ©ateurs contemporains, d’oĂą l’hĂ©sitation Ă©galement Ă classer ce type de crĂ©ation dans l’art brut ou dans le champ de l’art contemporain (comme on le fit rĂ©cemment avec le photographe Tichy). La difficultĂ© semble accrue dans la mesure oĂą de telles Ĺ“uvres empruntent Ă un mĂ©dium purement «mĂ©canique» comme la photographie. Elles contredisent, en cela, le principe cher Ă Dubuffet, pour lequel une technique comme la photographie, produite Ă l’aide d’une machine, ne saurait exprimer une pulsion crĂ©ative originale. AndrĂ© RouillĂ© peut constater que ce recours au mĂ©dium photographique vient bousculer «l’idĂ©e largement rĂ©pandue selon laquelle rien d’artificiel, de mĂ©canique et de culturel, ne doit intervenir dans les Ĺ“uvres desdits artistes bruts».

Dès lors, faire de l’œuvre de Moser (comme celle de Tichy) une nouvelle version photographique de l’«art brut» remet en cause sa triple essence manuelle, pulsionnelle, et «a-culturelle».

Toutefois, si Moser intègre le mécanisme photographique dans son art, il n’en réserve pas moins une part importante aux interventions manuelles dans le montage de ses panoramiques. Cela confère d’ailleurs un charme suranné à ces paysages, à l’heure ou prévaut dans ce domaine des logiciels photographiques d’une rare précision.

On est loin de la perfection des panoramiques noirs et blancs et lisses de Koudelka qui traitent pourtant la même problématique. Chez Moser comme chez Koudelka, la photographie affronte en effet le rapport entre l’espace et le chaos (psychiques ou culturelles). Moser construit ses espaces en introduisant une distorsion de l’espace. Celle-ci permet à ses photographies de résoudre la tension psychique entre les forces de dislocation présentes dans la perception autistique de l’espace et l’effort artistique de reconstruire un ordre dans ce même espace. D’où un sentiment de fluidité et d’harmonie malgré l’étrangeté et la folie qui accompagnent parfois les panoramiques. (Telle cette femme assise qui regarde devant ce qui se trouve nécessairement derrière; telles ces ombres qui portent tantôt à droite, tantôt à gauche, etc.). Espace fou à la Escher !

Pour toutes ces raisons, on hésite donc à ranger exclusivement ce type d’art dans l’art brut ou l’art contemporain. Le caractère pathologique des productions de Moser semble un trait dominant qui le rattache à l’art brut. Pour autant, il ne doit pas être considéré comme le signe d’un déficit ou d’une infériorité quelconque de ce type d’art. De plus, il faut rappeler qu’un seul critère ne suffit pas à reconnaître un tel art qui, précisément, déborde toutes les classifications figées; étant toujours «là où on ne l’attend pas».

L’œuvre de Moser est donc l’occasion de rappeler quelques-uns des multiples caractères de l’art brut.

Notamment, le profil autistique du crĂ©ateur (frĂ©quemment marginal et «malade» aux regard des normes mĂ©dicales). La nĂ©cessitĂ© impĂ©rieuse de crĂ©er (associĂ© Ă son caractère souvent thĂ©rapeutique); la fusion de la vie et de l’art. (La connaissance de la vie de l’artiste devenant alors un ingrĂ©dient nĂ©cessaire Ă l’apprĂ©ciation esthĂ©tique de son Ĺ“uvre. La biographie faisant office de paratexte). La rĂ©ticence Ă montrer ou Ă exposer l’œuvre finie et l’indiffĂ©rence frĂ©quente et le dĂ©dain mĂŞme Ă son Ă©gard (le produit achevĂ© comptant beaucoup moins que l’acte mĂŞme de crĂ©ation). Le caractère compulsif et maniaque de cette pratique; la manière «instinctive», quasi automatique de produire. La dimension très protocolaire de cette production; et la codification et le cloisonnement de l’espace et du temps (comme dans les dĂ©coupages prĂ©cis des photomontages de Moser). La capacitĂ© Ă construire un agencement particulièrement productif (dĂ©ambulations urbaines, ciseaux, colles, appareil photo, photographe, etc.). La mĂ©ticulositĂ© et le soin extrĂŞme portĂ© aux dĂ©tails de l’œuvre. La dimension obsessionnelle et rĂ©pĂ©titive des thĂ©matiques abordĂ©es (le paysage urbain pour Moser, le corps fĂ©minin chez Tichy par exemple). La stĂ©rĂ©otypie frĂ©quente des formes (rĂ©pĂ©tition des lignes courbes dans les photos de Moser). L’absence d’évolution de l’œuvre. Le bourrage et l’horreur du vide (associĂ© Ă la dimension souvent psychotique du psychisme). La forte composante manuelle de cet art qui n’exclut pas le recours Ă des appareils mĂ©canisĂ©s. Le cĂ´tĂ© bricolage sans idĂ©e directrice prĂ©alable pouvant guider le travail. L’absence d’intention Ă s’inscrire dans une quelconque histoire de l’art. Le refus de intellectualisme artistique. L’insouciance totale Ă l’égard de la contemporanĂ©itĂ© d’une Ă©poque. L’expression d’aucun ressentiment ou de haine Ă l’égard du monde (fĂ»t-il le plus injuste ou le plus bĂŞte). L’affirmation d’un art «d’idiot» qui glorifie l’innocence du vivant (l’éloge de l’imbĂ©cile chez Dubuffet…) et inversement la mĂ©fiance Ă l’égard de l’«intellectuel» (ce type «dĂ©samorcĂ©, dĂ©saimantĂ©, en perte de voyance» selon Dubuffet). La dimension peu Ĺ“dipienne des reprĂ©sentations (l’absence de phantasmes dominant l’effectuation de l’œuvre et provenant du passĂ©). La faiblesse de la narration ou de la figuration (le faible nombre de figures humaines dans les paysages de Moser: sa sĹ“ur disait de lui «qu’il Ă©tait le genre de type dans un mariage qui photographierait plutĂ´t les gâteaux que les mariĂ©s!»).

Tous ces critères présents dans l’œuvre de Moser confirment la proximité de cet art avec la maladie. Pour autant, la pathologie ne doit pas être saisie négativement. Ainsi, le caractère non conceptuel du travail associé à une déficience fréquente des compétences rationnelles et langagières au profit d’une supériorité perceptive a été confirmé par les neurobiologistes. Ils ont montré récemment que les autistes sollicitent davantage les régions du cerveau responsables de la perception et du traitement des stimuli visuels que la population générale, mais activent moins les régions liées au raisonnement. Ce phénomène confirme que la maladie n’est pas toujours à penser en terme de déficience, mais qu’elle exalte au contraire des facultés psychiques peu convoitées dans le régime de la santé!

Chez, Albert Moser, l’autisme a sans doute été une pathologie particulièrement propice à sa créativité photographique. Il semble d’ailleurs difficile à un homme dit «normal» de refaire de tels photomontages. Les autistes, par ailleurs, semblent meilleurs que la population générale dans des tâches de «rotation mentale», qui consistent à faire tourner mentalement une figure sur elle-même et à reconnaître sa représentation sur papier. Cette aptitude des autistes à se représenter plus facilement dans l’esprit l’image bidimensionnelle d’un objet tridimensionnel, de manière à être ensuite capable de le faire tourner mentalement explique peut-être la surprenante capacité à anticiper le résultat du panoramique chez Moser (l’espace panoramique qui, par définition, ne peut pas être perçu avant sa construction).

Pour toutes ces raisons, l’autisme semble donc une maladie particulièrement influente sur cette création. En outre, cette pathologie, en introduisant une relation particulièrement défaillante à l’égard d’autrui, ne permet pas au sujet de construire une perception stable de espace. Il vit littéralement l’espace comme saturé de sensations se bousculant les unes les autres. Pour échapper au risque de l’effondrement chaotique, l’autiste est donc dans la nécessité de pratiquer des activités répétitives, codifiées. A l’âge adulte, ces pratiques continuent souvent sous la forme de rituels, de procédures et de comportements compulsifs qui peuvent parfois devenir artistiques. Au contraire, chez l’homme sain, la construction de l’espace se fait au fur et à mesure que se nouent les relations avec autrui.

Moser nous montre comment la perception de l’espace n’a rien de «naturelle», qu’elle fait l’objet d’une construction de l’esprit. De fait, les panoramiques de Moser sont des photos «autistes», recourbées et fermées sur elles-mêmes. On pourrait les présenter sous formes de boucles (Moser les gardait d’ailleurs enroulées les unes dans les autres, au fond d’un sac). Le paysage se referme sur lui-même comme sur celui qui regarde en une sorte de vertige optique.

Nous sommes donc partout dans la photo au gré des mouvements du regard; bien que nous ne soyons qu’au milieu du paysage.

Ces photomontages sont donc comme des trajets par lesquels Moser a construit sa perception de l’espace. Les autistes n’ont pas d’espace dans la mesure où, précisément, ils éprouvent une incapacité d’établir une relation avec l’autre.

L’absence de communication avec autrui, d’échanges verbaux notamment, se manifeste dans le peu de narration. Ces photographies ne racontent rien; n’illustrent rien. Elles ne sont prélevées sur aucune histoire passée ou future. Fixées au seul espace présent, elles ne manifestent aucune intention; aucune ouverture. Elles n’ont pas de hors champs. Les visages ne regardent rien qui ne soit absent.

On comprend que Moser ait privilégié cette forme panoramique qui correspond à son tempérament paranoïaque! A la différence de Tichy qui photographiait un objet satisfaisant sa pulsion scopique, Moser ne cherche pas à cadrer un objet, un personnage, un corps. Il ne cherche qu’à reconstruire l’espace et à se reconstruire. C’est en ce sens que ses «montages photographiques» concernent l’essence même de la photographie et de la psychologie.

Ĺ’uvres

— A panoramic view at Wall & South Streets, New York City, New York. 3 août 1986. 14 x 47 cm

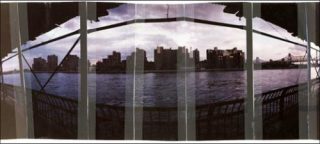

— A Panoramic view of the East River, Roosevelt Island, the Queensboro Bridge, Buildings on the Upper East Side, Traffic on F.D.R. Drive, N.Y.C., N.Y. 5 mai 1995. 14 x 99 cm

— A panoramic view of the East River, the 36th Ave Bridge, pet Roosevelt Island, N.Y. & Queens, N.Y. 7 juin 1995. 17 x 53 cm

— A panoramic view of the SEPTA TRAIN PLATFORMS, suburbain Station Phila, PA. 17 x 100 cm

— A Panoramic view of Ocean Terrace & Grant Avenue, Seaside Heights, N.J. 8 juillet 1993. 14 x 45 cm

— Panorama de la chambre d’Albert Moser (détail). Montage photo.

— Portrait d’Albert Moser, sans date. Photo.

— A Panoramic view of Philadelphia, Pennsylvania (At North 15th street & John F. Kennedy Boulevard). 28 mai 1997. 24 x 66 cm

— Portrait d’Albert Moser dans sa cuisine, sans date. Photo.

Publications

— Albert Moser/ Life as a panoramic, catalogue bilingue (fr/en) Textes d’André Rouillé, Christian Caujolle et Philipp March Jones. Publié en tirage limité de 250 exemplaires numérotés,

— Miroslav Tichy, Ed. Centre Pompidou, 2008.

— Marc Lenot, «L’invention de Miroslav Tichy», Études photographiques, 23 mai 2009.

— Jean Dubuffet, «Plus inventif que le Kodak», notule des Notes pour les fins lettrés, 1945.

— Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 27

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram