Un ├ęv├ęnement est un fait qui sort de lÔÇÖordinaire. Pour peu quÔÇÖil ait une incidence sur le cours des choses, quÔÇÖil soit lÔÇÖobjet de repr├ęsentations qui lÔÇÖautonomisent par rapport au fait initial, il devient ┬źun moment historique┬╗, ├á la mesure spatiale et temporelle de son impact. Ainsi les images, comme les discours, sont ┬źacteurs de lÔÇÖhistoire┬╗. Mais leur r├┤le a bien s├╗r ├ęvolu├ę au fil du temps et des mutations techniques, culturelles et politiques. Tel est le propos de lÔÇÖexposition du Jeu de Paume, qui d├ęploie les repr├ęsentations visuelles de cinq ├ęv├ęnements, de natures tr├Ęs h├ęt├ęrog├Ęnes, qui se sont ├ęchelonn├ęs depuis le milieu du XIXe si├Ęcle, date de lÔÇÖentr├ęe de lÔÇÖimage dans lÔÇÖ├Ęre industrielle, jusquÔÇÖ├á la soci├ęt├ę dÔÇÖinformation actuelle. Mais si la proposition est attrayante, la travers├ęe de lÔÇÖexposition laisse le visiteur sur sa faim.

Le choix des ├ęv├ęnements, si on comprend quÔÇÖils ont ├ęt├ę retenus pour le r├┤le singulier, ou nouveau, quÔÇÖy a jou├ę lÔÇÖimage, semble n├ęanmoins quelque peu arbitraire. Ainsi la guerre de Crim├ęe, ├ęv├ęnement qui nÔÇÖa pas laiss├ę de traces si m├ęmorables dans nos histoires nationales, est ici pr├ęsente parce quÔÇÖil sÔÇÖagit du premier conflit arm├ę couvert par la photographie, dont on voit bien dÔÇÖailleurs les limites dÔÇÖalors. Fenton et ses comparses enregistrent la vie pos├ęe des cantonnements, et des navires, les paysages, lÔÇÖavant et lÔÇÖapr├Ęs des batailles, portraiturent ├ętat-major et officiers, mais la lourdeur du dispositif interdit au photographe de se positionner sur le point de vue du dessinateur de guerre, dont les images sont autrement vivantes. Ainsi quÔÇÖen t├ęmoignent les planches de Durand-Brager, o├╣ se livrent des batailles enrag├ęes, et o├╣ lÔÇÖon sÔÇÖ├ętripe sans vergogne. Quant ├á la peinture, fran├žaise et au service du Second Empire, elle hisse des drapeaux victorieux, dans les couleurs pimpantes dÔÇÖuniformes aussi immacul├ęs quÔÇÖexotiques. Malheureusement, si les estampes et les pages de LÔÇÖIllustration et du Illustrated London News montrent bien lÔÇÖinvention du reportage illustr├ę, qui se d├ęploie en nombreuses doubles-pages, ce nÔÇÖest quÔÇÖentre les lignes que lÔÇÖon entrevoit lÔÇÖusage des photographies. Reprises parfois en gravure, et, par ailleurs expos├ęes, sans que lÔÇÖon sache dans quelles conditions.

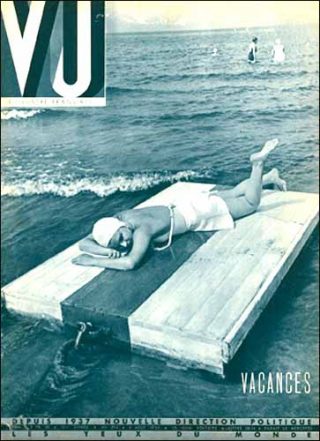

LÔÇÖabsence de contextualisation des images emp├¬chent dÔÇÖen mesurer la nouveaut├ę ou lÔÇÖimpact. De comprendre la construction dÔÇÖun ┬źmythe┬╗, par exemple. Ainsi les photographies, les couvertures de magazines et les films de propagande syndicale ou politique, qui participaient de la lutte des classes vigoureuse et frontale de lÔÇÖ├ępoque, convergent pour fabriquer ┬źlÔÇÖiconographie du bonheur┬╗ dÔÇÖune classe ouvri├Ęre, que les cong├ęs pay├ęs lib├Ęrent, au moins temporairement, des contraintes de lÔÇÖexploitation. Mais sans contrepoint sur la propagande en vogue dans les ann├ęes 30, sur la r├ęalit├ę sociale et politique, ou encore sur lÔÇÖiconographie de la mis├Ęre ouvri├Ęre, cet ensemble, par ailleurs r├ęduit – la salle est la plus petite de lÔÇÖexposition -, re-pr├ęsente lÔÇÖimagerie qui a nourri la m├ęmoire collective. Une r├ęp├ętition qui nÔÇÖen d├ęmonte pas la fabrication.

Une s├ęlection dÔÇÖimages un peu ├ętriqu├ęe affecte aussi la partie consacr├ęe ├á la chute du mur de Berlin. Les unes de quelques quotidiens allemands et les photographies expos├ęes sont en reste par rapport aux images dÔÇÖagences, encore vives dans nos m├ęmoires, qui ont inond├ę les magazines de lÔÇÖ├ępoque, et qui rivalisaient dans la symbolisation de cet ├ęv├ęnement inesp├ęr├ę, par ailleurs v├ęcu en direct ├á la t├ęl├ęvision. Et les courts extraits des journaux t├ęl├ęvis├ęs de cha├«nes fran├žaises ne donnent quÔÇÖun p├óle reflet du feuilleton m├ędiatique, pour lequel, jour apr├Ęs jour, heure apr├Ęs heure, le peuple berlinois a jou├ę son propre r├┤le conscient quÔÇÖil ├ętait de participer ├á lÔÇÖHistoire.

LÔÇÖabsence dÔÇÖimages est paradoxalement ce qui frappe le plus dans la salle d├ęvolue au 11 septembre. Certes lÔÇÖexercice statistique sur les unes des quotidiens am├ęricains enfoncent le clou du monopole de quelques agences filaires, et du go├╗t de la presse pour le spectaculaire au d├ętriment de lÔÇÖinformation. Pour autant la configuration de lÔÇÖexposition qui laisse ├á penser que la presse nÔÇÖa pas restitu├ę lÔÇÖampleur du drame, le r├ęduisant ├á une image cataclysmique, alors que les citoyens amateurs auraient eux produit et diffus├ę les images qui plongent au c┼ôur de la catastrophe, para├«t bien artificielle. Puisque la presse a dans les jours qui ont suivi lÔÇÖattentat abondamment publi├ę ces images, que de nombreux photographes professionnels ont m├¬l├ę leur production ├á celle des amateurs, et que toutes se sont fondues dans une repr├ęsentation, propre de tout cadavre, o├╣ priment la stupeur, lÔÇÖeffroi, et la solidarit├ę. Les reportages t├ęl├ęvisuels ont par ailleurs abond├ę, avec notamment le documentaire des fr├Ęres Naudet sur le travail des pompiers new yorkais ├á lÔÇÖint├ęrieur m├¬me des tours. Finalement le spectateur se retrouve dans la situation dÔÇÖalors, sans point de rep├Ęre ext├ęrieur qui lÔÇÖaide ├á comprendre la nature de ces images. Ainsi aucun questionnement sur lÔÇÖenregistrement en direct dÔÇÖun attentat par nature impr├ęvisible. Aucune ├ęvocation non plus de la fiction. Il semble que cela soit un parti pris, mais comment voir ces tours en flammes sans Hollywood? De m├¬me que le path├ętique ├ętalage des produits d├ęriv├ęs et patriotiques fabriqu├ęs ├á partir de la photographie des pompiers hissant la banni├Ęre ├ętoil├ęe sur les d├ęcombres du World Trade Center, elle-m├¬me copie quasi conforme de la photographie de Joe Rosenthal prise sur lÔÇÖ├«le dÔÇÖIwo Jima en 1945, ne peut pas se voir sans la mystification ├á laquelle cette derni├Ęre a donn├ę lieu, et que Clint Eastwood a mis en fiction dans Flags of our Fathers. Cette partie de lÔÇÖexposition semble en retard dÔÇÖun film. Peut-├¬tre sont-ce l├á les limites dÔÇÖun accrochage conventionnel dÔÇÖimages et de quelques ├ęcrans, dans un espace somme toute restreint.

Reste un fil rouge, anecdotique cependant tant il est t├ęnu et lacunaire: celui de lÔÇÖart. Si Horace Vernet est un artiste au sens du XIXe si├Ęcle, sa peinture l├ęch├ęe va dÔÇÖamble avec lÔÇÖensemble des images produites pour soutenir lÔÇÖeffort de guerre en Crim├ęe : pure image de propagande. Fernand L├ęger, compagnon de route de la classe ouvri├Ęre, peint, en 1953, un tableau qui participe aussi du mythe du bonheur possible, et des lendemains qui chantent. On sÔÇÖ├ętonne alors de lÔÇÖabsence dÔÇÖ┼ôuvres futuristes dans la partie consacr├ęe ├á la conqu├¬te des airs au tout d├ębut du XXe si├Ęcle. D├ęlaissant lÔÇÖengagement et la conviction, la peinture se fait aimablement satirique avec Matthias Koeppel, qui r├ępondant ├á une commande du Parlement de Berlin, renoue avec la peinture dÔÇÖhistoire, mais en ├ęlargit lÔÇÖangle de vue pour englober les m├ędias, ├á lÔÇÖ├ęvidence acteurs actifs sinon d├ęcisifs de lÔÇÖ├ęv├ęnement.

Enfin, jpegny02, de Thomas Ruff. De lÔÇÖimage des tours en feu, captur├ęe sur la Toile et d├ęmesur├ęment agrandie, ce qui amplifie les extrapolations de la compression jpeg, ne reste quÔÇÖun spectre, d├ęj├á ruine sans devenir, sur lequel viennent se projeter et sÔÇÖengloutir toutes les images par ailleurs vues ou entrevues, quelquÔÇÖen soit la nature, documentaire, fictionnelle, ou t├ęl├ęvisuelle. Avec cette seule image, inassignable et aveugle dÔÇÖavoir ├ęt├ę arr├¬t├ęe et scrut├ęe, lÔÇÖexposition prend acte dÔÇÖune autre de ses limites, celle de ne pouvoir capter les flux de lÔÇÖ├Ęre informationnelle qui bouleverse ├á nouveau le r├┤le d├ęvolu aux images.

Roger Fenton

ÔÇö Guerre de Crim├ęe: Incidents of Camp Life: lÔÇÖEntente Cordiale, 1855.

ÔÇö Guerre de Crim├ęe: Incidents of Camp Life: the Pipe of Peace Costume of the Camp, 1855.

L├ęon Gimpel

ÔÇö Issy-les-Moulineaux. D├ępart du dirigeable militaire ┬źLe Temps┬╗, 1911. Plaque de projection, 9 x 12 cm.

Thomas Ruff

ÔÇö jpegny02, 2004. C-print sur diasec. 269 x 364 cm.

Couverture de magazine

ÔÇö Vu, 2 ao├╗t 1939, n┬░ 594, 1939.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram