Jean Dupuy

LÃĐon musicien

Ecartons les approches purement musicales et plaçons-nous sur une terra incognita dont les habitants seraient musiciens sans faire de musique, comme ils seraient peintres sans faire de peinture et ÃĐcrivains sans ÃĐcrire. Cette terra incognita enchantÃĐe, direz-vous, si elle est sans nom, ne nous est pas totalement inconnue. En effet, ses habitants sont identifiÃĐs. Ils se sont appelÃĐs tour à tour, ou simultanÃĐment, Lettristes et Ultra-lettristes, artistes multimÃĐdias et intermÃĐdias, happeners, Fluxus, voire performers. On ne peut pour autant pas les regrouper sous une seule et mÊme appellation ou derriÃĻre quelque banniÃĻre esthÃĐtique que ce soit. La raison en est simple: contrairement à lâidÃĐe reçue, ces entitÃĐs et mouvements sont faits dâindividualitÃĐs fortes ayant des parcours bien diffÃĐrents, et leurs Åuvres nâont rien dâinterchangeable.

Mais un nom revient avec insistance à leur propos lorsquâil est question de musique: John Cage, lui-mÊme frÃĐquemment associÃĐ Ã son aÃŪnÃĐ Erik Satie. Câest pourtant moins le musicien Cage quâau fond ils revendiquent confusÃĐment que le continuateur de Marcel Duchamp (grand admirateur de Satie) ajoutant ÂŦune nouvelle approche de la partition en tant quâexpÃĐrience de la temporalitÃĐ, les deux artistes contribuant ainsi à redÃĐfinir lâart à travers lâidÃĐe de performativitÃĐ et la notion dâindÃĐterminationÂŧ (Julia Robinson).

Ainsi, il faut se rendre à lâÃĐvidence: Jean Dupuy, lâun des habitants de ce territoire sans nom, assurÃĐment redevable à lâesprit de ces pÃĻre, grand-pÃĻre et ami intime de la famille, lâest avec une tonalitÃĐ singuliÃĻre et une logique toute personnelle à travers des modes renouvelÃĐs au cours des dÃĐcennies. Les Åuvres prÃĐsentÃĐes à la galerie Loevenbruck en tÃĐmoignent. On connaÃŪt, pour les avoir redÃĐcouvertes lors de lâexposition ÂŦen 4ÃĻme vitesseÂŧ, à la Villa Tamaris en 2008, les peintures du dÃĐbut des annÃĐes 1960. Les deux grandes toiles gestuelles noir et blanc proposÃĐes dans lâaccrochage, quoique ne portant pas de titres (juste numÃĐrotÃĐes à la façon des partitions musicales [opus]), apparaissent comme des partitions visuelles qui pourraient tout aussi bien Être sonores, en particulier lorsquâon les confronte à des Åuvres plus rÃĐcentes dans lesquelles lâirruption de la surprise poÃĐtique nâexiste que grÃĒce à des protocoles de composition rigoureux (les anagrammes, mais aussi les performances impliquant, à partir de textes anagrammatiques, de nombreux participants).

Le rapprochement de la peinture abstraite avec la musique nâest guÃĻre original. Câest mÊme un lieu commun (Piet Mondrian parlait de ÂŦmusique du dedansÂŧ à propos de sa peinture). Mais il ne sâagit pas exactement de cela: ce qui est en jeu, certes, dans ces peintures, et en quoi on peut les rapprocher de la musique â lâespace, la rapiditÃĐ, le hasard, la perception â, frappe moins que ce qui se manifeste nettement comme une mÃĐta-image, une image derriÃĻre la non-reprÃĐsentation gestuelle, une graphie qui nâest pas sans ÃĐvoquer certaines partitions musicales, notamment celles de Dieter Schnebel. Pour ce dernier, on le sait, elles ne sont pas explicites. Elles sollicitent le regardeur afin quâil traduise les signes graphiques comme autant de sons pour lui-mÊme. Il est question en somme de musique virtuelle et personnalisable. De musique intime. Il y a quelque chose de cet ordre chez Jean Dupuy. Comme si la libertÃĐ du geste anticipait lâidÃĐe dâevents sonores. Pas besoin dâÃĐcouteurs: à chacun son Åil et son oreille!

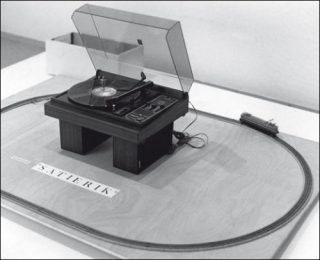

Parlera-t-on pour autant dâun Jean Dupuy musicien? Oui, musicien de ce territoire rare oÃđ on ne les appelle pas ainsi. Mais lorsque ce qui se donne à voir est aussi à entendre (et vice versa), combinant sons et objets (Paris-Bordeaux #4 [Satierik], 1980), difficile de sâen tenir à un mot pour dÃĐfinir la chose. Disons que le train miniature qui roule autour dâun tourne-disque capot ouvert comme une mÃĒchoire, posÃĐ sur deux enceintes diffusant le disque ÂŦVÃĐritable prÃĐludes flasques pour un chien, pour pianoÂŧ, ici rayÃĐ, dâErik Satie et reproduisant de la sorte le rythme rÃĐpÃĐtitif dâun train sur ses rails (tata rata tataâĶ), est une ÂŦcompositionÂŧ spatiale et sonore. Une composition en noir et blanc encore. Croisement dâinstallation conceptuelle et dâeffet spÃĐcial de farces et attrapes, la piÃĻce brouille ingÃĐnieusement les pistes, confirmant au passage la prÃĐsence dâune musique à lâhumour performatif (lâÃĐnoncÃĐ est lâaction).

Satie, en lâespÃĻce, est citÃĐ littÃĐralement (ainsi que sa ÂŦmusique dâameublementÂŧ, laquelle, rappelons-le, nâÃĐtait pas faite pour Être ÃĐcoutÃĐe mais visait à occuper lâespace de façon ÂŦdÃĐcorativeÂŧ), comme lâest John Cage dans la cage oÃđ il est enfermÃĐ tel un canari ou une perruche (Cage, 2012). Cage-prison? Lecture paresseuse! Car Cage en cage (choix pour le coup ÃĐvidemment pas hasardeux !), câest encore la libertÃĐ. Et comme une rÃĐponse à Why Not Sneeze Rose SÃĐlavy?, de Duchamp, composÃĐ dâune cage enfermant, tassÃĐs, des morceaux de sucre en marbre, un os de seiche et un thermomÃĻtre, apparent cocktail absurde dâobjets à dÃĐcrypter comme une vanitÃĐ (le trompe-lâÅil que constitue le sucre â de la marque La Perruche? â en marbre; le marbre synonyme de tombe, et lâos de squelette; le thermomÃĻtre affichant le froid de la mort). Dans la Cage de Jean Dupuy (qui ressemble à une maquette de building sans murs ni vitres) tout au contraire lâair circule, et Cage gentiment ÂŦtimbrÃĐÂŧ (lâimage le reproduisant est un timbre-poste), qui danse lÃĐger, riant ravi, sâÃĐvade de la nasse imaginaire (elle nâest quâune mÃĐtaphore onomastique), libre fantÃīme philosophe. Inutile dâinviter Franz Kafka à y mettre son grain de sel (ÂŦune cage allait à la recherche dâun oiseauÂŧ), ou de chercher midi à quatorze heures: Cage câest la vie! Tout simplement. Et la musique, et la peinture, et lâÃĐcriture, la vie aussiâĶ

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram