L’évidence mimétique des photographies ne laisse pas de surprendre et de fasciner. Presque malgré nous, elles ne nous paraissent intelligibles que par leur confrontation à leur prétendu référent «réel» ou objectif, dont elles ne seraient que le miroir, la trace ou l’indice.

Mais cette vision des choses est réductrice car elle nous détourne de ce qu’est — ou de ce que devrait être — toute rencontre avec une photographie: la mise en présence d’esprits à l’œuvre dans l’élaboration d’un sens.

Entre ce que l’artiste propose en son image d’un côté, sans toujours le savoir complètement, et ce que le spectateur en reçoit ou projette dessus de l’autre, le sens ne peut naître que d’un dialogue, oscillant entre complicité et malentendu, et peut-être à jamais sans réponse.

C’est à percer les mystères de cette alchimie secrète, ou du moins à prendre conscience de sa complexité, que nous convie Michèle Chomette dans le dernier volet de son cycle Le Temps du regard.

L’élaboration du sens dépend évidemment de la nature de l’image. Quand le référent est clairement identifiable, l’interprétation dispose d’un garde-fou qui la canalise sans tarir pour autant la multiplicité des sens possibles.

Prenons Happy Days (2004), de Robert F. Hammerstiel: une famille de poupées Barbie — un couple et deux enfants — en tenue de vacances dans un décor de plage, le tout sous plastique et dans des couleurs criardes plus vraies que nature. Faut-il en donner une lecture politique, psychologique ou esthétique?

S’agit-il en effet de dire le paradoxe du monde contemporain: un cauchemar climatisé qui tue la vie et fait de nous des stéréotypes à l’expression figée, mais satisfaits de leur aliénation et infantilisés, bref des jouets abandonnés au pouvoir des marchands de bonheur, et en un sens heureux de l’être?

Ou faut-il plutôt voir dans ces poupées l’ambiguïté du désir dans son régime actuel: comme dans l’une des Exhibitions d’Alain Fleischer (1991) qui jouxte la photographie de Robert F. Hammerstiel — une vitre d’appartement laissant voir pour partie la ville à l’extérieur et pour partie une image tirée d’un film pornographique projetée sur elle — on ne pourrait désirer aujourd’hui que l’apparence des choses, que jouir de leur simulacre, de leur obscénité creuse et pourtant efficace.

Ce qui est surface chez Alain Fleischer est matière rutilante chez Robert F. Hammerstiel, comme si le désirable s’était réduit au consommable. L’homme moderne serait donc moins un enfant qu’un être infantile qui se sent protégé par la bulle qui l’étouffe et qui, s’il aspire à la ville au loin, n’en souhaite pas moins rester soit derrière la vitre, soit devant la vitrine du monde. Comme si l’on jouissait plus des images des choses que des choses elles-mêmes.

Peut-être enfin l’image de Robert F. Hammerstiel parle-t-elle de la dissemblance bien particulière qu’opère la photographie: comme le jouet, la photographie serait à la fois simulacre miniaturisé du monde, et index d’une réalité qui n’est peut-être, aujourd’hui du moins, visible qu’à ce prix. Si rien n’interdit les lectures à plusieurs niveaux, encore faut-il savoir comment hiérarchiser leur degré de pertinence.

Lorsque l’objet de la représentation se prête moins à la reconstitution d’une trame narrative ou à l’identification, c’est autant de liberté – et de risque – offert à l’imagination du spectateur. Le sens de l’image est alors pris entre un minimum de dénotation objective, et une ouverture maximale à la projection subjective de la part du spectateur.

La série Fire and Forget (1993) de Holger Trülzsch en offre un bon exemple. Ces images d’incendie — il s’agit de la destruction par le feu d’une sculpture réalisée par le photographe dans ce but — et le titre de l’œuvre, qui renvoie à l’ordre militaire d’exécution ou de mise à feu, évoquent l’horreur sans nom de la guerre moderne: guerre totale, guerre sans reste, qui vise à l’anéantissement et non plus à la soumission.

Mais cette lecture ne rend pas justice à la fascination que peut aussi susciter la destruction par le feu, à la jouissance incandescente de la consumation qui abolit toute forme, qui brouille le plaisir serein de la reconnaissance. Si rien n’oblige à cette «psychanalyse du feu», force est toutefois de constater que le feu fait en même temps ici œuvre de création, que c’est en «défaisant» l’objet identifiable du regard qu’il fait l’image et donne à voir quelque chose. Mais cette lecture est-elle encore compatible avec le titre? Ne force-t-elle pas un peu l’image en projetant sur elle l’ambivalence que l’on prête au feu dans toutes les mythologies? La difficulté est ici de décider des limites de l’interprétation.

Ce problème est redoublé lorsqu’au dialogue avec l’image s’ajoute la nécessité de faire dialoguer les images entre elles, lorsqu’elles font partie de compositions plus complexes. Ainsi, dans les diptyques de Jacqueline Salmon, comment déceler les correspondances entre le portrait d’une personnalité du monde de l’esprit et un paysage choisi par l’artiste? Entre Jacques Derrida et les Salins de Giraud, le lien est-il purement formel, les sillons au front du philosophe répondant aux traînées irrégulières de sel? Ou est-ce un même mouvement, celui de la «déconstruction» du complexe – — la pensée et l’eau de mer — en éléments simples, qui formerait un lien plus secret entre l’homme et «son» paysage? La correspondance secrète et ineffable perçue par l’artiste dit peut-être autant sur elle que sur celui qu’elle photographie. Mais pour pénétrer cet imaginaire, sans doute n’avons-nous d’autre choix que de solliciter le nôtre, sans savoir si l’œuvre résonnera en nous.

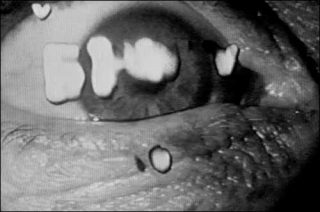

C’est là tout le mystère du sens des images: d’où vient-il, et comment l’arracher au silence? Son origine est peut-être inassignable semble dire Jean-Pascal Princiaux avec son image de cerveau, déchirée en son milieu (Extrapolation au cerveau froissé, 2008, tirée des film Costume Gris et Sharemonsieur #5). Entre l’image et celui qui regarde, la relation primordiale, celle d’où le sens peut naître, est peut-être une communication muette, tel ce fluide impalpable qui, dans la photographie de Nancy Burson (Nancy Johnson healing with moving rainbow light, 1996) jaillit entre la guérisseuse et son patient sous la forme d’un arc d’énergie. Pour qu’un arc de sens naisse entre l’image et nous, il faut donc nous en remettre aux images, et croire qu’elles peuvent nous dire quelque chose. Ce dont nous convainc une nouvelle fois Michèle Chomette.

Robert F.Hammerstiel

Happy Days, 2004. Photographie couleur, tirage C-Print marouflé sur aluminium, cadre boîte verre acrylique. 120 x 120 cm

Alain Fleischer

Exhibition in New York, 1991. Photographie couleur, tirage d’époque sur cibachrome, marouflé sur aluminium et encadré avec rehausse et plexiglass. 64,5 x 95 cm

François Méchain

Aller Simple, 2008. Jardin Botanique Bastide, Bordeaux. Photographie argentique noir et blanc, marouflée sur aluminium, avec châssis. 110 x 177 cm

In situ : sculpture, contenants divers, plastique noir. 2,44 x 2,59 x 12,19 m.

Gilbert Boyer

— La petite mort à Paris, 2008. Poursuite de La petite mort à Montréal. Extrait-vidéo tourné dans le quartier Red Light.

— Installation évolutive selon les lieux d’expositions et les murs d’accrochage,mise en mouvement par l’action des acheteurs : à chaque vente, l’image est ôtée mais remplacée par une autre image épinglée ailleurs, avec maintien constant au mur de 30 impressions jet d’encre pigment ultra-chrome UV sur polycarbonate 12 ml.

Jean Pascal Princiaux

Extrapolation au cerveau froissé, 2008. Image extraite du film Costume Gris et de Sharemonsieur#5. Jet d’encre sur papier, version diptyque monochrome. 130 x 300 x 10 cm

Jacqueline Salmon

— Jacques Derrida – Salins de Giraud, 1995. Série Entre centre et absence. Diptyque. Photographies argentiques noir et blanc d’époque sur aluminium. Encadrées (2) 67 x 67 cm.

— Pina Bausch, Wupperthal – ZOO, Vienne, 1995. Série Entre centre et absence. Diptyque. Photographies argentiques noir et blanc d’époque sur aluminium. Encadrées (2) 107 x 107 cm.

Eric Rondepierre

You must see it to believe it, 1991/2008. Série Annonces-vidéo. Photographie argentique noir et blanc marouflée sur aluminium. Encadrée 82 x 122 cm ou 42 x 62 cm

Eric Poitevin

— Crâne n°3, 1994. Photographie argentique couleur marouflée sur aluminium. Encadrée 43,5 x 43,5 cm

— Crâne n°4, 1994. Photographie argentique couleur marouflée sur aluminium. Encadrée 43,5 x 43,5 cm

Nancy Burson

Nancy Johnson with green aura, 1996. Oeuvre photographique couleur type C. d’époque, encadrée bois teinté noir avec rehausses et plexiglas. 102 x 102 cm

Holger Trülzsch

— Fire and Forget I, 1993. Extrait d’une fresque de 8 éléments. Photographies d’après image électronique vidéo de l’artiste. Tirages d’époque sur papier high reflection colour, marouflés sur aluminium et encadrés bois et plomb. 103 x 132 cm

— Fire and Forget II, 1993. Extrait d’une fresque de 8 éléments. Photographies d’après image électronique vidéo de l’artiste. Tirages d’époque sur papier high reflection colour, marouflés sur aluminium et encadrés bois et plomb. 103 x 132 cm

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram