L’architecte Alain-Dominique Gallizia, alias Crazy Froggy pour les intimes et pour les — plus ou moins — jeunes gens issus du milieu du tag et du graff, a transformé une ancienne serrurerie de Boulogne-Billancourt en atelier de peinture voué à la production et à la conservation de graffiti.

Ce petit musée n’a rien d’imaginaire: il est devenu tangible, comme, du reste, avant lui, d’autres lieux ou institutions à visées légitimistes: les galeries Tony Shafrazi, Fashion Moda, Sydney Janis, la Fun Gallery, le Musée de la Mémoire des murs de Verneuil-en-Halatte, dans l’Oise, la Maison des graffiti de Marsilly, en Charente-Maritime. Tous destinés à protéger et à valoriser cette forme d’expression populaire.

La pratique du graff ou du tag, relativement répandue dès l’Antiquité (voir les «blazes» de scribes comme Sokari et Amonmosu dans la pyramide de Meidoum, ou les inscriptions que l’on peut lire à Pompéi et à Herculanum), fut prise au sérieux par les Surréalistes qui publièrent l’essai profond, subtil et poétique écrit et illustré par Brassaï dans Le Minotaure, en décembre 1933. Le tag a, dès lors, été associé à l’art brut, primitif, naïf, politique, publicitaire, éphémère… avant de devenir l’une des composantes du hip-hop.

Alain-Dominique Gallizia a commandé des pièces à des graffeurs du monde entier qui ont volontiers accepté de fixer leurs traces sur le support le plus noble, meuble et négociable qui soit: la toile. Le collectionneur a pu ainsi obtenir une série homogène de pièces conçues dans un but purement et simplement artistique ayant pour sujet l’amour.

Bien sûr, les Å“uvres ne sont pas réalisées in situ — il est difficile, impossible ou impensable, de nos jours, d’arracher des fresques à leur pan de mural ou à les sortir de leur contexte, comme le prouve l’expo Giotto qui se tient en ce moment au Val de Grâce et qui se présente modestement sous la forme de clichés… photographiques.

Elles perdent leur saveur de fruit défendu. Leur aspect «flambant neuf» à la finition parfaite n’a plus rien à voir avec l’«état d’urgence» qui présidait à leur exécution, la position périlleuse ou les risques encourus, ailleurs, en d’autres temps, par ces mêmes artistes. Le résultat plastique a quelque chose de «formaté», la gestuelle est altérée. Les œuvres sont lissées, polies, policées, l’accrochage, assez sage.

De doubles rectangles de 60 x 180 cm occupent les deux parois de la nef de la galerie sud-est du Palais 1900, soit une surface de 700 m2, et sont étagés sur trois paliers.

Le «scénographe» s’est inspiré des cartouches et des fresques hiéroglyphiques, ou peut-être tout simplement de la tapisserie de Bayeux. En les alignant de la sorte, l’option démocratique, accumulative, à la base du sélect choix nivelle les œuvres — le tag est probablement plus un art de la superposition que de la juxtaposition.

La monotonie guette. Le visiteur est maintenu à une certaine distance des pièces, comme pour lui éviter d’avoir une mauvaise idée — une tentation barbare, par exemple. La mobilité d’action ou la séquence du spectateur se limite donc à un simple aller-retour.

Le vétéran français Psyckoze se réfère au thème imposé en citant au passage son collègue pochoiriste justement surnommé… Amour. Interviewé par le JT de France 2, Psyckoze indique clairement l’enjeu de la manifestation: «C’est en s’adressant au public le plus large que cette culture pourra prendre un sens et qu’on la verra autrement que comme une crise d’adolescence et du vandalisme».

Ici, la question de la valeur artistique des tags ne se pose tout simplement pas: le travail de présélection du collectionneur a exclu tout signe de dépravation, de déprédation ou de dépréciation — de toute façon, a-t-on dû se dire, au bout d’une cinquantaine d’années, la nostalgie aidant, toute œuvre finit par prendre de la valeur. Chassez ce «naturel» dont parlait Picasso à propos des graffiti et des dessins d’enfant — ce «naturel» que le peintre cubiste opposait au «baroque» —, et il ne revient pas forcément de si tôt.

On n’en est plus à opposer objet et abject artistiques, mais demeure donc la question du maniérisme. Les «styles» sont réduits au minimum syndical, standardisés, unifiés, mécanormés. Les lettrages rappellent les phylactères des comics. Les aérosols produisent également des dorures byzantines ou des écritures argentées comme les chromes des automobiles. On reproduit à gogo le style sauvage — le «wild style» immortalisé par Lee Quinones dans le film de Charlie Aheam au titre éponyme — des bombages de métros aériens new-yorkais qui ont succédé aux muraux des années soixante et aux inscriptions au pinceau qu’on trouvait dans West Side Story comme dans les slogans de Mai 68.

Chez les artistes du tag, la lettre perd de sa noblesse, quand elle ne s’affiche pas simplement… illettrée. L’écriture est déformée, illisible, abstraite.

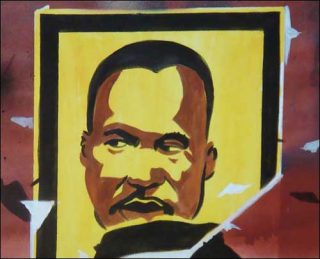

Les calligraphes côtoient donc les peintres figuratifs. Malgré la variété des propositions, on sent que l’on cherche plus à reproduire une signature qu’à explorer les signes en tous sens. Les artistes brésiliens comme Nunca s’appliquent énormément, soignent leurs caractères bâtons, se remarquent immédiatement. Les portraitistes dessinent façon BD.

La lettre et le signe emportent la partie et avalent tout sur leur passage, figuration et abstraction.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram