Des ûˋvûˋnements consacrûˋs au Surrûˋalisme sãorganisent rûˋguliû´rement au Centre Pompidou, comme ô¨La rûˋvolution surrûˋalisteô£ (2002) et ô¨La subversion des imagesô£ (2009), ou plus rûˋcemment encore avec Salvador Dali. A chaque fois, on se demande, un brin sceptique, si le filon surrûˋaliste nãest pas dûˋfinitivement ûˋpuisûˋ: la source surrûˋaliste nãest-elle pas tarie û force dãûˆtre si souvent exposûˋe dans les institutions? Et peut-on encore construire un propos cohûˋrent nous permettant de jeter un regard nouveau sur les crûˋations de la bande û Breton?

Pour ô¨Le Surrûˋalisme et lãObjetô£, le commissaire dãexposition Didier Ottinger a optûˋ pour un parti-pris bien singulier: nous placer dãemblûˋe au céur dãune tension inhûˋrente û lãûˋvolution du Surrûˋalisme. Car depuis le manifeste fondateur lancûˋ par Andrûˋ Breton, le Surrûˋalisme sãancre dans le rûˆve, lãinconscient, les pulsions secrû´tes, intimes, ûˋrotiques, et semble alors nier le rûˋel. Le surrûˋalisme privilûˋgie en effet un monde ô¨intûˋrieurô£ au dûˋtriment du monde sensible. Pourtant, Didier Ottinger rappelle quãen 1927, les surrûˋalistes sãengagent politiquement en faveur du communisme et de son idûˋologie matûˋrialiste. Alors, comment lãart surrûˋaliste sãest-il adaptûˋ au matûˋrialisme dialectique? Comment a-t-il dû£ finalement composer avec un rûˋel quãil rejetait au dûˋpart?

ô¨Le Surrûˋalisme et lãObjetô£ soulû´ve ainsi un paradoxe fort intûˋressant: le surrûˋalisme deviendrait en partie rûˋaliste, obligûˋ de se conformer û la matûˋrialitûˋ du monde et de ses objets, afin de crûˋer une ô¨physique de la poûˋsieô£, et de se dûˋfendre face û ceux qui le taxent dãidûˋalisme. Lãenjeu consiste donc û trouver une nouvelle voie: rûˋussir û incarner et matûˋrialiser lãidûˋologie surrûˋaliste dans des objets, sans pour autant basculer dans ce que les marxistes appellent la ô¨fûˋtichisation de la marchandiseô£. La marge de manéuvre semble alors bien ûˋtroite pour Andrûˋ Breton.

Le parcours de lãexposition commence toutefois en amont du Surrûˋalisme, en 1914 prûˋcisûˋment, afin de nous prûˋsenter deux types dãéuvres dont les surrûˋalistes vont trû´s largement sãinspirer. Tout dãabord, il y a les ô¨ready-madesô£ de Marcel Duchamp, dont le Porte-bouteilles est la premiû´re production. Dãautre part, on retrouve les mannequins de Giorgio De Chirico, notamment dans Le Prophû´te. Lãobjet trouvûˋ transposûˋ en éuvre dãart et le mannequin apparaissent dû´s lors comme les deux fils conducteurs de lãexposition.

En effet, lãobjet trouvûˋ a une portûˋe bien plus humble quãune éuvre rûˋalisûˋe par un gûˋnie, lãéuvre gûˋniale ûˋtant par dûˋfinition la proie des spûˋculations et de la fûˋtichisation marchande. A lãimage de Brassaû₤, qui rûˋalise une commande pour la revue Minotaure, il sãagit alors de rûˋcolter dans le rûˋel des éuvres ou des sculptures involontaires, et de les rûˋvûˋler û notre regard (coquillage, dûˋ û coudre, savon, etc.). Aussi, les objets trouvûˋs peuvent sãassembler, û la maniû´re des collages et montages hûˋritûˋs du Dadaû₤sme. Dans ce cas, la beautûˋ artistique est comprise, selon la cûˋlû´bre formule de Lautrûˋamont, comme ô¨la rencontre fortuite dãun parapluie et dãune machine û coudreô£ ã rencontre que Man Ray matûˋrialise et photographie dãailleurs.

Les mannequins, quant û eux, se situent entre lãhumain et le monstrueux, le vivant et le mûˋcanique, composant finalement une rûˋalitûˋ inquiûˋtante, voire effrayante (La Poupûˋe dûˋsarticulûˋe de Hans Bellmer apparaûÛt dans ce cas tout û fait emblûˋmatique), et illustrant en ce sens les thûˋories freudiennes sur ô¨lãinquiûˋtante ûˋtrangetûˋô£ du quotidien.

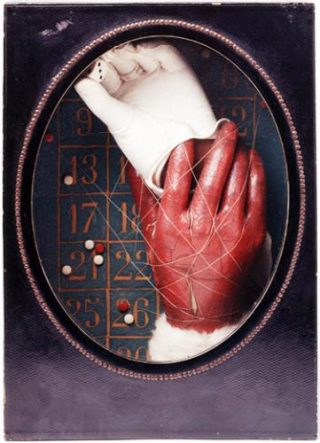

Nûˋanmoins, Andrûˋ Breton et ses acolytes tentent de thûˋoriser ce que doit ûˆtre lãobjet surrûˋaliste, objet qui doit dûˋsormais ûˆtre construit (et non plus simplement trouvûˋ), et porter un sens latent. Selon Salvador Dali, ces ô¨objets û fonctionnement symboliqueô£, rappelant parfois des jeux pour enfant, apparaissent comme un dûˋfi û la sculpture traditionnelle, et se veulent surtout porteurs dãune charge ûˋrotique latente. Les obsessions pulsionnelles et sexuelles des surrûˋalistes chercheraient ici un objet capable de les faire ûˋmerger, comme un rûˋvûˋlateur ou un dûˋfouloir. A cette mûˆme ûˋpoque, les surrûˋalistes dûˋcouvrent avec stupûˋfaction la Boule suspendue dãAlberto Giacometti, et jettent alors leur dûˋvolu sur lãartiste, qui rejoindra le mouvement de 1930 û 1935.

Alors que ô¨Le Surrûˋalisme et lãObjetô£ propose un parcours chronologique, un long corridor structure lãespace dãexposition, oû¿ lãon trouve des productions contemporaines sãinspirant du surrûˋalisme. Le sexe y occupe une place de choix, avec notamment des tasses phalliques rûˋpugnantes, alors que Thûˋo Mercier, en clin dãéil û lãune des derniû´res passions dãAndrûˋ Breton, prûˋsente une collection de minûˋraux dãaquarium, et que le collectif Prûˋsence Panchounette offre une relecture fluo de la Tûˆte de Taureau de Picasso. Dans une scûˋnographie dãensemble assez sombre, ces productions contemporaines viennent apporter une touche de lûˋgû´retûˋ et dãhumour (mûˆme sãil ne nous semble pas toujours du meilleur goû£t), et le long corridor apparaûÛt surtout comme une ûˋvocation des passages parisiens chers û Aragon et aux surrûˋalistes, lieux de tous les possibles, de rencontres et de hasards.

Or cãest justement au grûˋ dãune balade dans le marchûˋ des puces de Saint-Ouen que Breton et Giacometti renouvellent la problûˋmatique du Surrûˋalisme et de lãobjet. Lãobjet û fonctionnement symbolique se trouve dûˋlaissûˋ au profit dãun retour au ready-made. Ce retournement se trouve ainsi dûˋcrit et thûˋorisûˋ dans LãEquation de lãobjet trouvûˋ (1934). Lors de leur promenade dans la brocante, les deux artistes sãûˋprennent finalement, parmi les centaines dãobjets rencontrûˋs, dãune grande cuillû´re de bois et dãun demi-casque de mûˋtal.

Dû´s lors, ô¨Le Surrûˋalisme et lãObjetô£ tente de ressusciter quelques expositions surrûˋalistes de lãûˋpoque, mais hûˋlas, sans trop de succû´s. Souvent lapidaires, ces reconstitutions ne prûˋsentent que trop peu dãéuvres, ce qui nous empûˆche de saisir la portûˋe du propos, ou du moins, dãen prendre la pleine mesure. Par exemple, nous nãavons affaire quãû de simples photos dãûˋpoque pour comprendre en quoi consistait lãexposition de la galerie des Beaux-Arts (qui se voulait pourtant rûˋvolutionnaire en optant pour un dûˋcor sombre, et en prûˋsentant de nombreuses sculptures appelant ce que lãon connaûÛt aujourdãhui sous le nom dãinstallation). Et seulement deux éuvres illustrent lãexposition ô¨Erosô£ (1959), û peine plus pour celle de la galerie Maeght (1947).

La restitution de lãexposition de Pierre Colle (1933) propose toutefois quelques crûˋations que Tristan Tzara qualifie de ô¨cadavres exquisô£ ou ô¨dãobjets dûˋsagrûˋables, automatiques et inavouablesô£. Les éuvres jouent effectivement sur le registre de lãûˋtrange, et dûˋrangent parfois, û lãimage du Buste de femme rûˋtrospectif de Dali.

Enfin, ô¨Lãexposition surrûˋaliste dãobjetsô£ de la galerie Charles Ratton (1936) prûˋsente û la fois des objets issus de cultures dites primitives (masque, poupûˋe, statuette, coiffe), des objets mathûˋmatiques issus de lãInstitut Poincarûˋ (car lãesprit sãincarne dans lãobjet quãil produit), des minûˋraux et des cailloux.

Deux artistes viennent nûˋanmoins rehausser la fin du parcours, et apporter un souffle nouveau aux productions surrûˋalistes. Alexandre Calder crûˋe de drûÇles dãassemblages avec des objets trouvûˋs, tout comme Joan Miro qui rûˋactualise ce procûˋdûˋ hûˋritûˋ du ready-made. Lãéuvre de Miro ouvre ûˋgalement de nouvelles perspectives: crûˋûˋes û partir de 1968, soit deux ans aprû´s la disparition du gourou Breton et du mouvement surrûˋaliste, ses sculptures sont confectionnûˋes û partir dãobjets entassûˋs dans son atelier, et offrent un beau bouquet de couleurs rûˋjouissant par rapport û la noirceur surrûˋaliste.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram