On est d’emblée dans le cœur du sujet avec la quintessence de la collection de Philippe Baudoin à base d’affiches, de programmes et de disques du début du XXe siècle que nous avions eu le plaisir d’apprécier il y a quelque temps au parc floral de Vincennes dans le cadre du Paris Jazz Festival, dans une scénographie mêlant images fixes et sons.

On est particulièrement sensible au soin apporté à l’accrochage, au décloisonnement des salles, à la typographie inventée pour l’occasion destinée à borner symboliquement mais précisément les espaces et les temps forts de l’histoire de l’art afro-américain. Et aux rapports d’équivalence entre les diverses expressions qui «composent avec» ou s’inspirent de celui-ci — musique, peinture, cinéma.

Jamais l’une d’elles n’absorbe l’autre. Les projections de films (des trésors de la Paramount, de Lobster et de la collection de Mills Panoram Soundies de l’institut californien Mark Cantor) ne sont pas envahissantes, comme c’est très souvent le cas — qu’on se souvienne, par exemple, de l’exposition Cocteau de Beaubourg ou de celle sur les Renoir à Bercy. La musique est en sourdine.

Le jazz, puisque c’est de cela qu’il s’agit, est tantôt sujet digne de considération par les autres arts, tantôt objet ou moyen d’expression, méthode de travail, mode opératoire.

D’un côté, on a l’approche apollinienne de Mondrian et de son fameux Broadway Boogie-Woogie tout ce qu’il y a de plus carré (la structure musicale à laquelle le peintre figuratif rend hommage au début des années quarante est au départ un blues de 12 mesures sans aucun pathos).

De l’autre, la production dionysiaque d’un Pollock dont la décharge sur toile fait nécessairement penser aux improvisations les plus absolues, aux plus lyriques des jam sessions, anticipe même sur le free jazz en gestation. Un court métrage en couleur montre l’atelier new-yorkais de Mondrian en 1944 et use subtilement du film comme d’un complément didactique de la peinture.

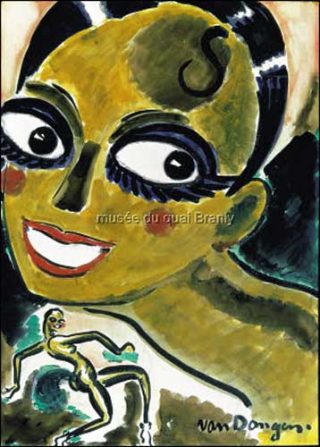

La salle consacrée à Joséphine Baker et à la Revue nègre est vraiment épatante. Sur un mur, on a accroché un immense poster des Folies Bergère, sur un autre, à quelques décimètres de distance on a deux pièces d’une rare efficace : l’original sur huile d’une des affiches de Paul Colin célébrant la Revue nègre et un portrait osé de Joséphine exécuté par Van Dongen à la même époque, vers 1925.

Les objets publicitaires ne nous ont pas toujours convaincu. On a cru bon d’opter ici pour tout passer en revue, comme on enchaîne les numéros au cabaret ou au music-hall : les arts, plus ou moins beaux, voisinent avec ceux plus ou moins appliqués. Indépendamment du contenu, qui peut toujours être discuté, chipoté, le principe d’un tel mélange rythme visuellement la présentation.

Le parcours se termine par les inévitables «installations» destinées à faire «contemporain» (une photo couleur au lustre lachapellien et un train fantôme circulant sur un tas de charbon entouré de bouts de queue de pianos).

Entre les partitions du cake-walk et de ragtime de la première salle et les magnifiques toiles de Basquiat d’une des dernières, on aura admiré nombre de représentations ou de reproductions : les variations de Stuart Davis (influencées plus par Matisse que par le jazz proprement dit), de petits formats de Marcel Janco, les gravures estompées de Covarrubias, un Grosz qui rappelle l’origine bordélique du jazz, des photos en veux-tu en voilà , comme celle d’Art Kane convoquant le gotha d’après-guerre sur des marches de Harlem…Â

Curieusement, le portrait de Sidney Bechet pour une affiche de 1954 des disques Vogue est traité dans un style annonçant celui des sérigraphies de… Warhol.

Kees van Dongen

— Josephine Baker au Bal Nègre, 1925. Encre de Chine et aquerelle sur papier

Jones Bob Thompson

— Lerois and His Family, 1964

James Weeks

— Two Musicians, 1960. Huile sur toile

Winold Reiss

— Interpretation of Harlem Jazz, 1925.

Antoni TÃ pies

— Spiritual Song, 1950. Aquarelle et encre de Chine sur papier

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram