Incontestablement, il y a des ÂĢchosesÂģ, et mÃĒme beaucoup, dans les salles du Plateau. Le visiteur y cherchera donc le sentiment qui rimera avec le titre de lâexposition: ce ÂĢsentiment des chosesÂģ, entendu comme une ÂĢtraduction possible et ÊlusiveÂģ du mono no aware, concept japonais Êvoquant la charge mÊlancolique de la nature, dont lâexpression domina toute une tradition artistique orientale.

Un joli programme, donc, que cette rencontre annoncÊe avec la sensibilitÊ des objets. Et puisquâil nây a ici nulle nature proprement dite, câest avec curiositÊ que lâon vient trouver le sentiment des ÂĢchoses de lâartÂģ et dÊcouvrir les moyens dây accÊder.

Pourtant, dès son arrivÊe, le visiteur ne manque pas de tiquer sur lâÊtrange injonction jointe à son plan de lâexposition, lui priant de ÂĢne pas toucher aux ÅuvresÂģ sauf sâil y est ÂĢinvitÊ par un mÊdiateurÂģ. Si cela peut aller de soi pour qui sait oÚ il se trouve, le rappeler ainsi paraÃŽt aller contre un rÊflexe naturel, et fait finalement injure au titre de lâexposition. à peine entrÊs, nous voilà cantonnÊs dans notre statut de regardeurs-manchots, promis à un contact mÊdiat avec tout ce que nous verrons.

Il en va bien sÃģr de la bonne conservation des Åuvres que tout un chacun ne puisse toucher, manipuler, ou pourquoi pas emporter les Åuvres prÊsentÊes dans un lieu dâexposition.

Mais comment renouer le lien sensible que cette interdiction (gÊnÊralement tacite) rompt institutionnellement avec les Åuvres dâart, est un problème que peu de commissaires semblent sÊrieusement se poser. Or, ce problème apparaÃŽt dâautant plus manifestement ici que la plupart des artistes choisis, Bruno Munari en tÃĒte, ont adoptÊ une approche dÊsacralisÊe de lâÅuvre dâart comme objet ÂĢintouchableÂģ, et prônÊ lâinterpÊnÊtration de lâart et du quotidien (notamment à travers lâusage dâobjets banals et de processus imitables).

Après un tel avertissement, qui voudra dÊsormais tourner les roues de bicyclette de Robert Filliou et composer la Danse poème alÊatoire espÊrÊe par lâartiste? Qui osera tourner les pages du numÊro pilote de Messy Sky, clouÊ au mur, sans attendre lâautorisation des mÊdiateurs? Et qui viendra manipuler les Sculptures de voyage de Munari, conçues pour ÃĒtre pliÊes et dÊpliÊes à lâenvi, exposÊes sous verre? Lâessence des choses, dont il est en rÊalitÊ question, ne peut-elle ÃĒtre sentie quâà travers des dialogues savamment ÊlaborÊs entre les Åuvres, câest-à -dire par un retour à soi de lâArt, que beaucoup de ceux prÊsentÊs ici entendaient justement dÊpasser? Sans autre voie pour le guider que ce regard de commissaire, face à des objets souvent exposÊs comme des pièces à conviction, le visiteur Êprouvera quelque difficultÊ naturelle à se saisir de leur raison dâÃĒtre, et plus encore à y dÊceler le moindre sentiment.

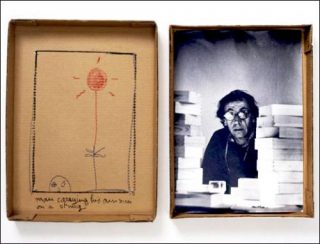

Câest à la raison dâÃĒtre de lâexposition quâil faut donc sâen tenir, après avoir compris par soi-mÃĒme que lâobjet vÊritable en est lâÅuvre de lâartiste italien Bruno Munari (1907-1998). Mais que celui-ci puisse suffire au programme, au vu de sa polyvalence et de sa raretÊ dans les collections françaises, ne fait pas oublier pour autant lâÊtiquette ÂĢcollectiveÂģ de lâexposition, dont la disproportion dÊroute quelque peu.

Difficile en effet de comprendre tous les tenants de cette sÊlection, tant lâÊquilibre entre exposition thÊmatique et rÊtrospective paraÃŽt incertain. à la première option manquent dâÊvidentes clÊs de lecture, quand une meilleure justification des croisements proposÊs manque à la seconde. Sans Êclaircissement suffisant ou bonne connaissance des artistes rÊunis, ceux qui choisiront de se laisser aller à une expÊrience immÊdiate des objets se verront quant à eux refroidis par la scÊnographie.

Si cette exposition a lâavantage de rendre hommage à un artiste qui fit Åuvre de tout bois et de proposer quelques liens judicieux avec dâautres, elle apparaÃŽt malheureusement comme le contre-exemple mÃĒme de ce quâelle entend Êveiller, et rappelle combien les codes de lâexposition peuvent ÃĒtre glaçants pour les objets dâart. Dans ces conditions, le sentiment des choses semble vouÊ à demeurer cette ÂĢfleur bleue introuvableÂģ des lieux dâart contemporain.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram