L’art de John Cornu a cette force de l’impr├®visible qui lui a permis au fil du temps d’explorer des approches clairement identifi├®es, sans que l’on puisse aujourd’hui lui appliquer une quelconque cat├®gorisation. Ses travaux in situ ont longtemps ├®t├® caract├®ris├®s par leur dimension contextuelle, li├®e ├Ā l’architecture du lieu, venant s’imbriquer souvent de mani├©re parasitaire dans celui-ci de sorte qu’il ├®tait impossible de les d├®placer.

Cette particularit├® tend de plus en plus ├Ā ├¬tre contredite, c’est ici le cas avec Sans titre (2009-2011) qui occupe la premi├©re salle de lŌĆÖexposition. Des tubes dŌĆÖacier d├®coup├®s et peints en noir sont reli├®s par des modules en T, permettant de cr├®er une arborescence de lignes ├Ā angles droits en trois dimensions. LŌĆÖ┼ōuvre est divis├®e en trois parties distinctes qui sŌĆÖ├®l├©vent ├Ā proximit├® les unes des autres, avec suffisamment dŌĆÖespace pour que les spectateurs puissent circuler autour de chacune dŌĆÖelles.

LŌĆÖartiste cr├®e des r├®seaux dont les orientations lui sont dict├®es par la forme m├¬me des ├®l├®ments utilis├®s. Leur vocation industrielle se voit alors d├®tourn├®e au profit dŌĆÖune certaine po├®sie de lŌĆÖal├®atoire. Il nŌĆÖen reste pas moins un aspect quelque peu mena├¦ant, une brutalit├® sourde provoqu├®e aussi bien par la nature des mat├®riaux, le noir dont ils sont recouverts, que la rigidit├® g├®om├®trique de leurs angles.

Les dates qui sont inscrites ├Ā c├┤t├® du titre, 2009-2011, indiquent que le principe de cette pi├©ce est n├® il y a deux ans, mais quŌĆÖil sŌĆÖagit ici dŌĆÖune nouvelle occurrence. Si les ┼ōuvres tendent vers lŌĆÖautonomisation, elles nŌĆÖen restent pas moins reproduites diff├®remment pour chaque nouvelle exposition, toujours pens├®es pour le lieu, mais plus forc├®ment d├®pendantes de celui-ci.

Dans la veine de ses ┼ōuvres ├Ā la violence sous-jacente est ├®galement pr├®sent├®e Par la meurtri├©re (2011). Un cadre est accroch├® au mur, ├Ā lŌĆÖint├®rieur une marie-louise recouvre tout lŌĆÖespace except├® une fente verticale au centre qui laisse appara├«tre un miroir. Cette fine ouverture explicitement d├®sign├®e par le titre ├®voque donc une meurtri├©re.

LŌĆÖutilisation dŌĆÖun ├®l├®ment ├Ā valeur d├®fensive rappelle son installation Assis sur lŌĆÖobstacle, pr├®sent├®e lors dŌĆÖun r├®cent Module au Palais de Tokyo, qui reprenait entre autres la forme des barri├©res anti-char de la Seconde Guerre mondiale. Faites en bois, elles adoptaient comme la ┬½meurtri├©re┬╗ lŌĆÖaspect du simulacre. Celle-ci reprend les codes de lŌĆÖencadrement classique en en d├®jouant compl├©tement la fonction. La marie-louise ├Ā la fonction protectrice sŌĆÖapparente ici au pourtour dŌĆÖune zone de tir dont le champ nŌĆÖest autre que la place de lŌĆÖ┼ōuvre dŌĆÖart. En m├¬me temps, derri├©re lŌĆÖouverture se trouve un miroir et cŌĆÖest alors le spectateur qui est pris pour cible lors de son face ├Ā face avec lŌĆÖ┼ōuvre. Finalement, il est bien possible que ce soit son regard qui se trouve vis├®, menac├® par le doute, encourag├® ├Ā remettre en cause ses habitudes.

LŌĆÖexposition se poursuit avec trois travaux qui introduisent plus clairement certaines des composantes essentielles du travail de John Cornu, ├Ā savoir les r├®f├®rences aux grands paradigmes du modernisme, ├Ā lŌĆÖart minimaliste et conceptuel, et les clins dŌĆÖyeux plus directs ├Ā quelques ├®minents pr├®d├®cesseurs.

DŌĆÖabord Sonatine (2008-2011), pour laquelle un n├®on ├Ā l’alimentation ├®lectrique inadapt├®e ├®met de vifs soubresauts de lumi├©re, dans le but d’acc├®l├®rer sa perte. Le son des vibrations ├®lectriques est capt├® par un micro et diffus├® sur un ampli de guitare.

Le n├®on pos├® au sol dans un coin de la pi├©ce ne manque pas de rappeler des personnages majeurs de lŌĆÖhistoire de lŌĆÖart comme Dan Flavin ou James Turrell. Ces ┬½citations┬╗ sont op├®r├®es comme des hommages et des pistes de r├®flexion. Elles nŌĆÖont pas la valeur ironique ou d├®constructrice mise en application par les artistes dits post-modernes sur le travail de leurs ain├®s.

Sonatine est ├Ā prendre plut├┤t comme une action m├®lancolique, lŌĆÖamplification sonore de la mort dŌĆÖun tube fluorescent en direct, condamn├® ├Ā sŌĆÖ├®teindre dŌĆÖun moment ├Ā lŌĆÖautre ├Ā force de clignotements.

CŌĆÖest la mort dŌĆÖun courant de lŌĆÖart minimal qui est rejou├®e, que lŌĆÖon ├®coute agoniser par r├óles successifs. LŌĆÖampli de guitare Marshall utilis├® ajoute une certaine touche rockŌĆÖn roll ├Ā lŌĆÖinstallation en pleine agonie, ┬½too fast to live, too young to die┬╗.

Il y a ensuite La Pluie qui tombe (2009-2011), une pile dŌĆÖaffiches en libre service qui rappelle immanquablement les Stacks de F├®lix Gonz├Ālez-Torres. Lui-m├¬me utilisait les formes du minimalisme pour les amener ├Ā un r├®sultat et une port├®e toute diff├®rente de leur fonction premi├©re.

LŌĆÖimage en noir et blanc qui est imprim├®e reprend une photographie de John Cornu tir├®e dŌĆÖune s├®rie ├®ponyme r├®alis├®e en 2009. La pluie est photographi├®e de nuit au flash en contre-plong├®e. Les gouttes frapp├®es par la lumi├©re et fig├®es par la prise de vue, apparaissent comme des ├®toiles dans un ciel nocturne.

LŌĆÖillusion est saisissante et seules les informations textuelles nous ├®clairent sur la vrai nature de l’image. Elle prend la forme du simulacre alors que le titre annonce sans pi├©ge la v├®rit├®. R├®alit├® et fiction sont trait├®es d’├®gal ├Ā ├®gal, comme si rien ne les s├®parait, comme si rien n’├®tait vrai ou faux mais seulement l├Ā, en attente d’├¬tre vu ├Ā condition d’en faire l’effort.

Enfin, la hauteur de cette pile est destin├®e ├Ā ├®voluer avec le temps au gr├® de la soustraction des affiches par le public, sans aucun contr├┤le de l’artiste. Ce non-choix formel se retrouve dans une autre ┼ōuvre pr├®sente dans l’exposition, ├®galement nomm├®e Sans titre (2011).

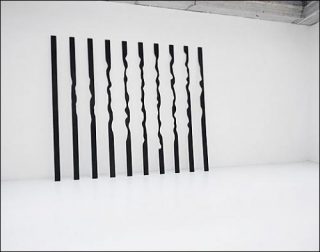

Des planches de bois peintes en noir d’environ deux m├©tres de hauteur, pour une largeur d’une quinzaine de centim├©tres, sont align├®es verticalement contre le mur. Si la premi├©re est laiss├®e intacte, les suivantes ont toutes ├®t├® taill├®es en fonction des n┼ōuds du bois, en se laissant sinueusement guider par ses asp├®rit├®s. L’artiste se met en retrait afin d’engager une cr├®ation sous contrainte. Son action, auparavant d├®termin├®e par la composition de l’espace, se soumet avec ces planches ├Ā la physionomie du mat├®riau. Le contexte pris en compte passe du contenant au contenu, du lieu ├Ā l’objet.

┬½Laisse venir┬╗.Le titre de l’exposition tir├® d’une chanson de Baschung est peut-├¬tre aussi un conseil que l’artiste destine autant au spectateur qu’├Ā lui-m├¬me. Dans sa qu├¬te d’exp├®rimentation, John Cornu cherche de plus en plus ├Ā ├®viter une lisibilit├® trop ├®vidente en pr├®f├®rant accumuler les couches de sens. Suivant une politique de l’intervention minimale, il agit comme un r├®v├®lateur et nous encourage ├Ā regarder autrement les choses les plus simples.

Œuvres

ŌĆö John Cornu, Sans titre, 2009-2011. Tubes et modules en acier galvanis├®, peinture

ŌĆö John Cornu, Sonatine, 2008-2011. Tube fluorescent usag├® et alt├®r├®, amplificateur

ŌĆö John Cornu, Par la meurtri├©re, 2011. Cadre, marie-louise et miroir

ŌĆö John Cornu, La pluie qui tombe, 2009-2011. Affiches noir et blanc en libre service

ŌĆö John Cornu, Sans titre, 2011. Bois, peinture acrylique et cirage

ŌĆö John Cornu, Assis sur l’obstacle, 2011. Bois, encre et cirage. Palais de Tokyo, Module 1

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram