Incontestablement, lâune des originalitÃĐs du travail photographique de Mathieu Pernot consiste à se situer dans la durÃĐe et à aller à la rencontre de son sujet, à entamer un dialogue avec autrui. La sÃĐrie consacrÃĐe à Giovanni, qui ouvre lâexposition du Jeu de Paume, rend bien compte de cette dÃĐmarche. Dâune part, les photographies ont ÃĐtÃĐ prises de 1995 à 2012, soit une quinzaine dâannÃĐes à suivre la mÊme personne ou à retourner frÃĐquemment vers elle. Dâautre part, elles tÃĐmoignent dâune sorte de complicitÃĐ, ou du moins dâune proximitÃĐ et dâune confiance, qui se sera ÃĐtablie au fil du temps entre le photographe et son sujet.

On pourrait ainsi presque suivre le parcours de Giovanni dans cette sÃĐrie, qui regroupe dâailleurs diffÃĐrents travaux de Mathieu Pernot. Enfant, adolescent et pÃĻre de famille: telles seraient les trois ÃĐtapes marquantes ou les ÃĒges de la vie traversÃĐs par Giovanni. Les formats diffÃĻrent ÃĐgalement selon les sÃĐries: photomaton, polaroÃŊd, grands tirages argentiques, couleurs ou noir et blanc.

Le travail de Mathieu Pernot sâinscrit donc clairement dans la durÃĐe, et interroge lâidentitÃĐ des individus qui traversent les ÃĒges, les ÃĐpoques. Enfant endormi, posant avec sa famille dans une caravane, adolescent hurleur aux abords dâune prison, jeune pÃĻre soulevant par les pieds une petite fille. Quâest-ce qui fait que notre identitÃĐ perdure, malgrÃĐ tous les changements que nous subissons au fil du temps? Nos traits changent, notre caractÃĻre et notre psychologie se modifient, et pourtant nous nous reconnaissons comme ÃĐtant la mÊme personne. Le regard dâautrui aussi, dâailleurs.

Car si nous avons parfois du mal à retrouver Giovanni parmi les autres jeunes garçons qui posent à ses cÃītÃĐs, et que lâon risque par là de le confondre avec un autre, nous parvenons tout de mÊme à lâidentifier avec son regard cernÃĐ, lÃĐgÃĻrement tombant. En quÊte de signes distinctifs pour le reconnaÃŪtre, nous pouvons aussi nous en remettre à quelque chose dâautre, de plus ÃĐvanescent: une sorte dâattitude ou de maniÃĻre dâÊtre, une façon dâhabiter lâespace.

Giovanni appartient ainsi à une communautÃĐ tsigane du Sud-Est de la France que Mathieu Pernot aura fidÃĻlement suivie. La sÃĐrie des Photomatons articule à cet ÃĐgard deux univers antinomiques: lâinsouciance et la lÃĐgÃĻretÃĐ de ces enfants tsiganes, dont on doit rÃĐaliser une photo dâidentitÃĐ pour convenir aux exigences et à la paperasse de la lourde machine administrative française. Mais cette dÃĐmarche bureaucratique prend une tournure poÃĐtique et fragile avec les frimousses barbouillÃĐes de ces enfants, qui nous sont restituÃĐes dans de tout petits formats.

Aussi, les jeux des enfants prennent parfois une tournure quasi subversive, comme lorsque la jeune Priscilla ou une petite fille noire se masquent le visage. Car pour lâEtat et sa bureaucratie, identifier les individus, câest avant tout un moyen de les contrÃīler et de les ficher. En plongeant leur visage dans leurs mains, ces deux petites semblent ainsi refuser le traitement quâon leur rÃĐserve, comme un signe de rÃĐbellion naÃŊve ou inconsciente.

Le destin des BohÃĐmiens demeure donc une question chÃĻre à Mathieu Pernot. Le photographe se meut dâailleurs en historien pour essayer de retracer le parcours chaotique et mÃĐconnu de ces BohÃĐmiens au cours du XXe siÃĻcle. Par là , Mathieu Pernot exhume les archives du camp de Saliers, crÃĐÃĐ en 1942 sous le rÃĐgime de Vichy, et vouÃĐ Ã enfermer les populations dites ÂŦnomadesÂŧ. Il expose ainsi les ÂŦcarnets anthropomÃĐtriquesÂŧ constituÃĐs à lâÃĐpoque pour ficher les individus: portrait de profil et de face, mensurations, date de naissance, empreintes digitales, marques particuliÃĻres, etc. Autant de procÃĐdÃĐs pour circonscrire leur identitÃĐ. On retrouve parmi ces photos et carnets des courriers, missives et papiers officiels du commandement du camp.

Tous ces documents attestent donc dâune surveillance ÃĐtroite des individus: les autoritÃĐs retracent leurs parcours et les pistent mÊme lorsquâils parviennent à sâÃĐchapper. On remarquera que ce travail dâarchive se trouve accompagnÃĐ de portraits rÃĐcents des survivants, rÃĐalisÃĐs par Mathieu Pernot, et dâune bande-son oÃđ ceux-ci tÃĐmoignent de leur passÃĐ. Plusieurs mÃĐdiums se trouvent ainsi convoquÃĐs pour tracer le fil de la narration: archives et documents dâÃĐpoque, photos rÃĐcupÃĐrÃĐes ou produites par Mathieu Pernot, tÃĐmoignage oral.

Lâunivers de la dÃĐtention est ÃĐgalement explorÃĐ dans la sÃĐrie Panoptique. RÃĐalisÃĐes dans les cours de promenade vides des prisons françaises, ces photographies rendent ÃĐvidemment compte du sentiment dâenfermement et dâoppression qui prÃĐdomine: partout des murs, des grilles, des barreaux, des barbelÃĐs. Tout est confinÃĐ, clos. De plus, Mathieu Pernot signale que les points de convergence de ses prises de vue se heurtent inexorablement aux murs des prisons. Et dans ces espaces, tout semble avoir ÃĐtÃĐ construit pour pouvoir Être rendu visible et surveiller: les yeux invisibles des camÃĐras paraissent pouvoir balayer le moindre centimÃĻtre carrÃĐ de surface.

Mais Mathieu Pernot propose un contre point à ces lieux de rÃĐtention et dâisolement avec Les Hurleurs. Ces hurleurs sont des proches des dÃĐtenus qui rÃīdent aux abords des prisons, et crient de toutes leurs forces pour tenter de leur faire parvenir un mot, un message. Ici, nous sommes donc focalisÃĐs sur les individus hurlant, cadrÃĐs à la taille, alors que lâÃĐdifice pÃĐnitentiaire nâest quasiment jamais reprÃĐsentÃĐ, constituant un hors-champ. Les regards des hurleurs sont convulsÃĐs ou tirÃĐs. Les mains servent de porte-voix ou sont levÃĐes en signe dâau revoir, de bÃĐnÃĐdiction ou de priÃĻre. Les corps sont toujours tendus en direction de leur interlocuteur, tentant dÃĐsespÃĐrÃĐment de briser la distance et de contourner les barriÃĻres, pour faire entendre leur voix.

Aux ÃĐdifices des prisons succÃĻdent les tours des banlieues, hÃĐritage mal assumÃĐ des politiques dâamÃĐnagement des villes et du territoire français. Car la sÃĐrie Implosions rend compte de la destruction de ces barres dâimmeubles implantÃĐes à Mantes-la-Jolie, Meaux ou La Courneuve. Ces HLM constituent-ils une honte pour la sociÃĐtÃĐ française et ses politiques? Ils sont en tout cas dynamitÃĐs, afin de policer le paysage urbain. Les bases des immeubles sâaffaissent, des nuÃĐes dâoiseaux sâenvolent à tire-dâaile, affolÃĐs. Ces immenses barres sont dÃĐmantelÃĐes comme dans un vulgaire jeu de dominos ou de chÃĒteau de cartes. Tout converge vers un effondrement progressif et mÃĐthodique des structures, oÃđ lâarchitecture des immeubles finit par se noyer dans un immense nuage de poussiÃĻre: on tire le rideau.

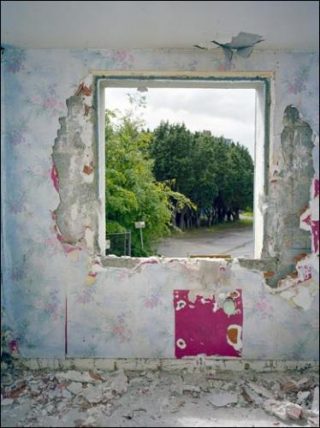

Encore, Mathieu Pernot se rend dans des logements sociaux destinÃĐs à Être prochainement dÃĐtruits. Les intÃĐrieurs sont dÃĐlabrÃĐs, constituÃĐs de gros bloc de bÃĐton. Des bouts de tapisserie vieillots subsistent parfois sur les murs, autour des fenÊtres photographiÃĐes. Elles constituent bien entendu une ouverture, un moment de respiration dans cet univers bÃĐtonnÃĐ â sauf lorsque lâune dâentre elles est condamnÃĐe. Elles forment surtout un cadre dans le cadre, un tableau dans le tableau, par lequel on perçoit le monde environnant, à la lâimage de La Clef des Champs de Magritte.

Enfin, Le Meilleur des mondes et Les TÃĐmoins viennent clore cette rÃĐflexion sur les quartiers dâhabitat collectif, et marquer la fin de lâutopie HLM, ainsi que celle de notre croyance en un progrÃĻs en matiÃĻre de logement et dâurbanisation. Mathieu Pernot collecte et agrandit ici des cartes postales rÃĐcupÃĐrÃĐes aux puces, et teintÃĐes dâune indÃĐniable nostalgie. Elles dessinent la topographie de ces quartiers, leur plan dâorganisation. Il se focalise aussi sur les quelques personnes apparaissant au milieu des tours. Les plans agrandis les rendent flous, comme les fantÃīmes dâun passÃĐ rÃĐvolu, ou les tÃĐmoins dâune page de lâhistoire que lâon tourne â et que lâon aimerait peut-Être oublier.

Lâexposition se clÃīt sur deux sÃĐries bouleversantes, marquant la traversÃĐe des territoires et des ÃĒges. Les Migrants articule texte et photo pour relater le terrible parcours de rÃĐfugiÃĐs afghans. Mathieu Pernot photographie les corps endormis des rÃĐfugiÃĐs emmitouflÃĐs dans des duvets ou des couvertures dans un parc à Paris, tÃīt le matin, avant que la police ne les dÃĐloge. Les bancs publics ou de vulgaires cartons servent de matelas. Une boite à pizza fait office dâoreiller. Surtout, on remarque que les visages des migrants endormis ne sont jamais visibles. Seule une paire de souliers dÃĐpasse de ces lits de fortune.

Alors, les migrants se cachent-ils dâune population qui, elle-mÊme, refuse de les voir ou de les accueillir? Ils ressemblent pour ainsi dire à des fantÃīmes recouverts dâun drap blanc ou pire, à des cadavres couverts dâun sac plastique que lâon destine à la morgue. Surtout, les visages masquÃĐs apparaissent comme le signe dâune nÃĐgation: celle de lâentitÃĐ et de lâhumanitÃĐ de ces migrants. Car, comme le suggÃĐrait le philosophe Emmanuel LÃĐvinas, la construction de sa propre identitÃĐ et dâun monde intersubjectif passe par le visage que lâon offre à voir à autrui.

Dans les Cahiers Afghans, nous dÃĐcouvrons encore lâapprentissage que Mansour fait de la langue française et des phrases de premiÃĻre nÃĐcessitÃĐ (vocabulaire sanitaire, procÃĐdurier ou de dÃĐbrouille servant à sâorienter et à entamer quelques dÃĐmarches administratives). HorrifiÃĐs, nous lisons encore lâeffroyable rÃĐcit de Jawad, qui raconte son pÃĐriple de lâAfghanistan jusquâà la France, en passant par lâIran, la Turquie, la Hongrie ou lâAllemagne. ÂŦJe regrette parfois de ne pas Être un chien, car en Europe la situation des chiens est meilleure que celle des ÃĐtrangers comme nousÂŧ. Tels sont les mots amers qui achÃĻvent son pÃĐriple, ressemblant en tout point à un chemin de croix.

La sÃĐrie Le Feu, produite spÃĐcialement pour lâoccasion, achÃĻve le parcours sur une note plus apaisÃĐe et onirique. MÊme si la carcasse dâune caravane calcine sous nos yeux et produit comme un ÃĐclair ou un halo lumineux dans la nuit noire, nous retrouvons les doux visages des protagonistes tsiganes dont Mathieu Pernot suit les ÃĐvolutions. Les traits sont illuminÃĐs par les flammes, les couleurs sont douces et chaudes. On reconnaÃŪt Giovanni ou Priscilla, les enfants des Photomatons qui ont dâailleurs bien grandi. Ils se recueillent autour de la caravane dâun dÃĐfunt à laquelle on a mis feu, suivant en cela un rite funÃĐraire tsigane.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram