Le visiteur est passé devant la vitrine de la galerie sans rien voir de ce qu’elle contient. Une peinture noire opaque constitue une ferme séparation entre la réalité extérieure et celle, ironiquement secrète et mystérieuse, qui se déploie à l’intérieur. S’il a tenté d’épier par le vitrail comme par le truchement d’un judas aux proportions inhabituelles, il n’est parvenu à discerner qu’une pièce mal éclairée et encombrée d’objets énigmatiques ou détournés de leur emploi courant — ces objets étant de surcroît observés à travers le prisme coloré du vitrail, semblent encore davantage relever d’une liturgie inconnue et sans doute hérétique.

Maigres indices, mais qui permettent déjà à l’imagination de faire son travail de projection, fouillant parmi les schémas familiers, les représentations culturelles connues et établissant des correspondances avec ce qu’elle a obscurément entrevue — que le visiteur ne se fie cependant pas trop à ce qu’il aura dégotté de modèles capables, croit-il, de lui permettre d’identifier ce que renferme la galerie, car toute l’affaire va justement consister à désapprendre ou en tout cas à aller au-delà de ce que l’on croit reconnaître et identifier spontanément. Un indice supplémentaire et déterminant lui sera fourni s’il commande à son corps d’opérer une rotation de quelques cent vingt degrés vers le sud. Son regard tombera sur la façade nord de l’église Saint-Denys du Saint-Sacrement, il entrera du même coup dans le vif du sujet.

La galerie est plongée dans de semi ténèbres. Comme la vitrine, les cimaises sont couvertes de peinture noire et hormis les rayons prismatiques dispensés par le vitrail, les seules sources d’éclairages sont artificielles : néon diffusant une lumière blanche, ampoules jaunes et écran de télévision. Le visiteur est dans ce qui ressemble à une crypte, une reproduction en miniature et en négatif de l’église voisine. Il ne s’agit pas de singer gratuitement, mais d’inscrire le projet dans un contexte urbain spécifique, de construire des connexions visibles et invisibles avec l’environnement et son histoire.

Simon Bernheim prolonge naturellement ce qui déterminait déjà ses expériences de grapheur, lorsqu’il sélectionnait dans la ville un emplacement puis composait chez lui — ou peu importe où — en fonction de cet emplacement, une calligraphie tentaculaire, indéchiffrable et peut-être ésotérique, avant de retourner nuitamment sur place pour l’y exposer. Il y a là comme une appropriation magique et presque chamanique du milieu, une approche éminemment respectueuse et prudente du lieu, des forces mystérieuses qui l’imprègnent, des vieux esprits qui l’habitent et dont il ne faudrait pas déclencher le courroux par quelque intrusion brutale et intempestive.

Cette attention structurelle portée au cadre, et conséquemment à l’autre, est une dimension centrale de la démarche de Simon Bernheim. En imaginant son travail en fonction du lieu dans lequel il va prendre place, il le personnifie en même temps qu’il l’interroge, et c’est à un exercice analogue de perception de la réalité, de l’environnement, de l’autre, qu’il incite le visiteur. C’est-à -dire à une remise en cause assez douce, sans violence ni excès parce que discrète, aussi discrète que cette appropriation d’un lieu, une remise en cause de notre perception (ou de notre absence de perception) dédaigneuse et pressée, indifférente et aveugle de ce qui nous entoure quotidiennement.

Une autre critique se fait jour dans ce qui est exposé. Critique impertinente et moqueuse — adolescente pour tout dire, à l’image de ces doigts aux airs de pine de chien ou de ces mains fixées aux cimaises et d’où pendouillent un fatras de chaînettes, qui rappellent à la fois le gothique de pacotille sous le signe duquel est placé cette exposition, mais aussi les mains sortant des murs du palais de la Bête dans le film de Cocteau La Belle et la Bête, ou encore la verroterie kitsch d’adolescents en mal d’identité et se définissant par rapport à leur code vestimentaire — « skater », gothique, etc.

En s’approchant, le visiteur qui avait d’abord cru discerner dans ces breloques des symboles religieux détournés, s’aperçoit qu’il ne s’agit que de clous, de brouettes stylisées, pire encore, de croix estampillées H&M. Les symboles ont perdu leur signification, la récupération est générale ; le visiteur s’imaginait être dans la reproduction d’une crypte dévolue à un quelconque culte satanique, sorte de pendant négatif de l’église voisine — qu’il révise son jugement.

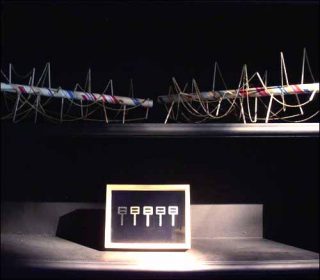

Rien ici ne correspond à ce que l’on croit spontanément identifier, il faudra systématiquement aller au-delà de la surface, il faudra s’approcher, scruter, se concentrer sur chaque pièce pour comprendre ce qu’elle est vraiment. Le visiteur doit se préparer à passer un moment d’intranquillité joyeuse. Il y a cependant une formule autour de laquelle s’articule le parcours : à chaque pièce est associée son contraire, parfois même au sein de l’apparente unité d’une pièce un combat fratricide se livre entre le noir et le blanc, le creux et le plein, le jour et la nuit, etc. Mais là encore le mécanisme ne se dévoile pas immédiatement.

L’écran de télévision montre un aveugle baguenaudant dans les rues de Paris, il fait jour, il se cogne pathétiquement contre les obstacles érigés au long de son trajet, le spectacle est plutôt chagrin, mais si l’on s’empare du casque posé à côté de l’écran et qu’on le porte à ses oreilles, une drôle de musique de jeu vidéo vient brusquement modifier notre perception initiale : la promenade de l’aveugle prend un tour comique et poétique, évoquant une chorégraphie de jeu vidéo justement, où le personnage doit éviter les écueils dressés sur son chemin par des urbanistes retors.

Les dessins en braille sont un renvoie à cette scène aveugle, diffusée par un écran de télévision servant aussi d’éclairage à un recoin de la galerie particulièrement sombre. Sur certains de ces dessins en braille, les lettres formées par accumulation de points ont été réalisées à la baguette, ce qui leur confère un illusoire relief — le doigt qui voudrait tactilement déchiffré l’inscription ne caressera qu’une surface lisse, il faudra se servir de ses yeux pour lire, encore qu’il faille bientôt se rendre à l’évidence et admettre que les yeux ne constituent nullement un instrument infaillible.

On croit avoir percer le code permettant de lire les mots cachés dans ces dessins, il n’en est rien. Le dessin suivant procède d’un autre système qu’il faut à son tour décrypter. C’est toujours la même remise en cause de nos certitudes et de notre assurance qui est à l’œuvre, la même sollicitation de notre patience et de notre attention à l’égard des choses.

En filigrane de cette exposition en forme de cabinet de curiosité, où le visiteur est incessamment placé en situation de déstabilisation, ébranlé dans ses certitudes, il se tisse aussi une critique du mode de pensée occidental. Simon Bernheim interroge notre passion de la dichotomie, notre tendance à ranger les choses, les gens et les actes d’un côté ou de l’autre, dans le noir ou le blanc, notre obsession de la certitude et notre terreur devant ce qui ne rentre pas dans nos cases, face à ce que l’on ne peut déterminer comme étant bien ou mal, qui persiste à flotter entre deux eaux et que l’on préfère éliminer en oubliant, au risque finalement de ne rien comprendre et de continuer à écrire une histoire qui depuis deux mille ans ne se projette que dans la dualité.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram