Lâart cinÃĐtique sera à la fÊte ce printemps, et lâexposition quâoffre le Palais de Tokyo autour de la figure emblÃĐmatique de Julio Le Parc constitue une belle et enrichissante rÃĐtrospective sur les travaux de lâartiste argentin. Surtout, cette exposition apparaÃŪt comme un petit ÃĐvÃĐnement dans le monde de lâart, puisquâaucune monographie ne lui avait ÃĐtÃĐ jusque-là consacrÃĐe. En effet, en 1972, le MusÃĐe dâArt Moderne de la Ville de Paris souhaitait dÃĐdier une exposition à lâartiste, mais celui-ci, rÃĐtif à lâidÃĐe de montrer ses Åuvres dans un lieu quâil jugeait alors trop institutionnel, refusa finalement lâinvitation.

Ici, avant mÊme que lâon entre à proprement parler dans lâespace de lâexposition, un avant-goÃŧt nous en est donnÃĐ dans le hall dâaccueil du Palais de Tokyo: de petites plaques argentÃĐes rÃĐflÃĐchissant la lumiÃĻre sont suspendues par des fils au plafond, et une grande Åuvre murale nous invite à nous loger dans de petits alcÃīves abritant des motifs rayÃĐs noir et blanc, et des miroirs dÃĐformants.

Lâexposition en tant que telle dÃĐbute avec Passage cellule, formant un espace labyrinthique oÃđ nos repÃĻres spatiaux sont bousculÃĐs. Nous nous retrouvons dans une piÃĻce noire, heurtant des miroirs suspendus qui dÃĐmultiplient notre image, alors que des lumiÃĻres clignotent au plafond. Ainsi, à peine sommes-nous introduits dans lâunivers de Julio Le Parc, que nous nous confrontons dÃĐjà à nombre de ses concepts fondamentaux: jeux de lumiÃĻre, dâillusion et de reflet, perturbation de la vision, du mouvement et de nos repÃĻres, dans des Åuvres oÃđ tout notre corps demeure engagÃĐ.

Lâart se dÃĐcline en effet ici comme une vÃĐritable immersion. Surtout, Julio Le Parc commence à travailler dÃĻs 1959 sur un art qui se veut cinÃĐtique et optique. Il introduit notamment des moteurs dans ses Åuvres, qui contorsionnent les matÃĐriaux, notamment de fines plaques de mÃĐtal. Aussi, ces plaques se meuvent sur des fonds rayÃĐs noir et blanc, reflÃĐtant alors les bandes, ou rÃĐflÃĐchissent des rayons lumineux projetÃĐs en leur direction. Dâune part, Julio Le Parc prÃĐpare un nouvel art gÃĐomÃĐtrique, mÃĐcanique et systÃĐmatique, oÃđ les Åuvres dÃĐcrivent des mouvements cycliques et quasi hypnotiques. Dâautre part, il ÃĐlabore ÃĐgalement un art optique, travaillant sur les reflets quâoffrent les surfaces, et les illusions dont est alors victime le spectateur.

DÃĐcomposer le mouvement ou lui donner un rythme rÃĐpÃĐtitif nâengage pourtant pas Julio Le Parc à crÃĐer des Åuvres froides ou prÃĐvisibles. Au contraire, la matiÃĻre semble vibrer, trembler ou littÃĐralement sâanimer, comme un organisme vivant. Et les jeux dâoptique fascinent notre regard, nous engageant à nous plonger totalement dans les Åuvres, à y libÃĐrer notre imaginaire. La connexion avec le spectateur se fait donc par lâintermÃĐdiaire de la perception et du corps, sans quâil nây ait vÃĐritablement besoin dâun biais discursif pour nous expliquer en quoi consiste lâÅuvre qui se prÃĐsente à nous.

En ce sens, Julio Le Parc avait dâailleurs crÃĐÃĐ en 1960 le Groupe de Recherche sur l’Art Visuel (GRAV), avec François Morellet et Jesus-Rafael Soto notamment, appelant la participation sensorielle du spectateur, plutÃīt que de lâabreuver de discours ÃĐlitistes et ultra conceptuels. Lâenjeu est alors de toucher le spectateur de la maniÃĻre la plus directe et la plus sensible qui soit, sans le soumettre aux carcans des catalogues ou des textes envahissant les murs des expositions, et concoctÃĐs pour lui dicter ce quâil doit voir ou ressentir.

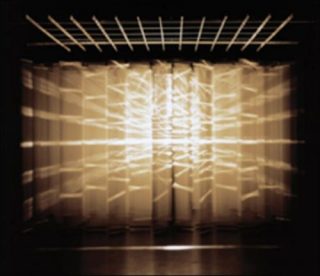

Nous nous retrouvons ensuite plongÃĐs dans lâobscuritÃĐ, dans ce qui demeure certainement lâune des parties les plus sÃĐduisantes de lâexposition. Dans la pÃĐnombre, lâatmosphÃĻre devient onirique, oÃđ nombre de reflets et de faisceaux sâenlacent, formant un dÃĐlicieux ballet de lumiÃĻres. Au dÃĐpart pourtant, la lumiÃĻre nâÃĐtait quâun moyen comme un autre permettant à Julio Le Parc de mettre en forme des Åuvres illustrant le mouvement perpÃĐtuel. Mais la lumiÃĻre, riche de qualitÃĐs esthÃĐtiques, a fait lâobjet dâun travail à part entiÃĻre, crÃĐant ainsi des Åuvres dÃĐstabilisantes et imprÃĐvisibles brillant de mille feux. Tour à tour, la lumiÃĻre vibre, branle de haut en bas sur des ressorts, pulse dans des giratoires ÃĐpileptiques, recompose ou dÃĐcompose des images fractionnÃĐes. Une pluie envoÃŧtante de lumiÃĻre sâabat sur nous.

Les recherches sur les modulations tÃĐmoignent quant à elles dâune Åuvre rigoureuse qui sâapplique à mettre en corrÃĐlation des formes ÃĐlÃĐmentaires. Ces explorations sâappliquent ÃĐgalement à la couleur, dans des volumes ou des dÃĐgradÃĐs. Les couleurs explosent dans la sÃĐrie des Alchimies, vÃĐritables big-bang oÃđ celles-ci sont appliquÃĐes selon une mÃĐthode proche du pointillisme. Enfin, Surfaces (couleurs) offre une splendide frise murale composÃĐe à partir de quatorze couleurs â preuves que Julio Le Parc est ÃĐgalement un esprit protocolaire et systÃĐmatique â, tandis que les toiles de la SÃĐrie 15 dÃĐclinent des cercles de couleurs, crÃĐant alors un univers psychÃĐdÃĐlique.

Lâun des moments forts de lâexposition demeure encore lâimmense SphÃĻre rouge, ensemble de petites plaques de plexiglass formant un gigantesque lustre, qui bouleverse notre conception de lâespace et des ÃĐchelles. Un peu plus loin, lâÅuvre DÃĐplacement brouille complÃĻtement la perception que nous avons dâun losange rouge situÃĐ derriÃĻre un ensemble de plaques mÃĐtalliques. Nous pouvons soit nous diriger derriÃĻre ce rideau dÃĐformant et mirer le losange intact, soit nous promener au-devant des plaques rÃĐflÃĐchissantes qui biaisent complÃĻtement notre vision. Or ici, câest bien la position du spectateur et son possible mouvement qui dÃĐcide de lâallure de lâÅuvre. LâÅuvre est ainsi protÃĐiforme, mouvante, en perpÃĐtuelle ÃĐvolution. On ne peut la rÃĐduire à une seule perspective, comme si elle restait toujours en devenir, abritant une infinitÃĐ de possibilitÃĐs esthÃĐtiques.

Lâexposition se termine sur une ÃĐtonnante salle de jeux. Une salle de punching-balls reprÃĐsentant quelques figures de lâautoritÃĐ (maire, directeur, dÃĐputÃĐ, prÊtre ou patron) nous permet de reprendre le flambeau de la rÃĐbellion du GRAV, et de nous rÃĐvolter contre toute forme de pouvoir ÃĐtabli. On peut activer des interrupteurs et voir les Åuvres vibrer en tous sens sous notre impulsion. On peut chausser diffÃĐrentes paires de lunettes et voir notre perception sâaltÃĐrer selon les modÃĻles. On peut poser notre arriÃĻre-train sur un tabouret à ressort, marcher sur des plaques mouvantes, et voir que les diffÃĐrentes expÃĐrimentations de Julio Le Parc nous ont finalement permises dâamÃĐliorer notre maniÃĻre de nous mouvoir et dâinteragir dans lâespace.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram