Interview

Par Marguerite Pilven

Marguerite Pilven. Peux-tu me parler de ton outil de travail, le stylo bic. Qu’est-ce qui a déterminé ce choix exclusif ?

Jérôme Zonder. J’ai d’abord commencé par peindre, mais j’étais dérangé par le rapport de séduction que le spectateur entretient avec la peinture. Je voulais produire des images qui soient profondément reliées au corps, à sa matière. La peinture ne peut pas rendre compte de l’échelle de la connaissance du corps qu’on a aujourd’hui, elle ne le traite qu’à l’échelle du muscle.

L’utilisation du bic me permet d’aller beaucoup plus loin dans l’exploration du corps et de la matière, de prendre en compte la réalité de l’atome.

Ce qui m’attirait également, c’était de produire un espace symbolique avec un outil commun, à la portée de tous.

Faut-il interpréter ta série  » Mise au point  » comme un ensemble de dessins qui se répondent, une suite d’autoportraits physiques et mentaux ?

Par le titre de  » Mise au Point « , je voulais essentiellement exprimer une notion de va et vient entre le symbolique et le réel qui caractérise la façon que j’ai de travailler. Il y a plusieurs cycles dans mon travail, des moments où je me recentre sur le sujet d’observation, où je synthétise ce que j’ai appris de l’histoire de la représentation, puis des moments où se mettent en place à partir de tout cela des espaces symboliques, des récits. La représentation me sert à penser la réalité, et inversement.

Mon travail est comme un lieu de pivot entre des moments de précision, de conscience de ce qui est représenté, puis de perte…

On peut parler d’autoportrait dans la mesure où il s’agit toujours pour moi de tenter de me réapproprier des récits, des narrations qui me constituent et qui déterminent ensuite le rapport que j’ai au monde, le point de vue d’après lequel j’aborde d’autres narrations, à commencer par celles des gens qui me parlent d’eux.

Ta technique pointilliste impressionnante demande un temps d’élaboration très long, dû notamment aux grands formats que tu choisis. Que cherches-tu par cette pratique méticuleuse ?

Ça me permet surtout d’être très précis sur les rapports de l’espace et du temps. Je cherche en fait à faire coïncider la représentation avec la réalité de ce que je veux représenter. Les sensations que j’ai du monde sont très méticuleuses, précises. Pour moi, une sensation n’est jamais floue, elle est toujours aiguë et il n’y a aucune raison de la représenter autrement. Au départ, le travail d’élaboration est très long et pénible. Il faut installer la matière, puis tout à coup, le dessin prend corps. J’entre dans la matière et ne suis plus du tout à la surface. Pour moi dessiner, c’est creuser. J’ai l’impression de rentrer dans le corps, physiquement.

Il y a aussi une relation très forte de cette technique à tes sujets : on a chaque fois l’impression que tu cherches à provoquer un vertige chez le spectateur, tant par le sujet que par le procédé d’exécution de tes travaux, tout en points, comme si la forme allait se dissoudre.

J’ai lu plusieurs choses concernant la neurophysiologie de la vision qui m’ont beaucoup intéressé. Actuellement, on explique très bien les circuits de canalisation, de codage de ce qu’on perçoit. Toutes ces informations qui nous arrivent produisent des images dans notre cerveau, provoquées par une suite de connexions électriques et chimiques.

Plus la somme d’informations absorbées par l’individu est importante, plus l’impact du réel sur lui est puissant. Nous sommes submergés par cette somme d’informations qui nous arrive dessus et mon procédé plastique me permet de rentrer dans cette réalité invisible de la perception.

J’essaye toujours de faire entrer dans mon travail un maximum de ces aspects physiques imperceptibles afin de représenter mes sujets de manière plus puissante, plus présente. Je cherche en fait à exprimer cette concentration très forte des affects.

La grande diversité de ton vocabulaire graphique engendre une narration polymorphe. Tu puises aussi bien dans les techniques du dessin académique que dans les codes de la bande dessinée ou dans ceux du gore. Que cherches-tu à exprimer ou à provoquer chez le spectateur par ces décalages de ton ?

Cet aspect rejoint ma tentative de penser le sujet à la lumière de la connaissance du vivant que nous avons actuellement. La neurophysiologie, qui étudie les mécanismes du cerveau a montré que la frontière entre l’imaginaire, le symbolique et la perception qu’on appelle réelle est en fait infime. Les progrès de la virtualité ont même fait exploser cette frontière. De la même manière, je cherche à provoquer des effets de transpiration entre ces différentes strates.

Dans quel but ?

Je fais entrer tous les niveaux de narration qui nous ont déterminés, tous les registres qui sont des continuations de l’univers monstrueux qu’on trouve depuis le Moyen Age, pour balader le spectateur entre toutes ces strates qui rendent compte d’univers physiques et mentaux.

Ton travail repose sur cette exploration des systèmes de narration où les mots se mêlent au dessin, faisant partie intégrante d’un système graphique hétérogène. On a parfois l’impression que la narration déraille, comme impuissante à poursuivre son histoire…

Cela ne fait qu’un an que j’intègre du texte à mes images et je ne suis encore qu’au début de cette recherche plastique consistant à articuler ces deux dimensions. Cela va toujours dans un soucis de rendre compte au maximum de ce rapport du symbolique au concret. En tant que lecteur, je suis souvent beaucoup plus fréquemment impressionné par ce que je lis que par des images ou des films que je vois. Je suis très sensible, par exemple, au travail sur le rythme et sur la répétition que l’on trouve chez Beckett. J’ai en fait un rapport très organique à l’écriture. Pour moi, celle-ci représente un espace graphique en plus, une dimension supplémentaire de mon travail.

Un aspect intéressant de ton travail est que tu y introduis une dimension sonore. Il y a dans tes dessins une grande place pour les onomatopées, les bruits de toutes sortes. On dirait que tu veux faire du bruit alors que la peinture ou le dessin sont plutôt considérés comme des pratiques silencieuses.

Le son a une nature physique qui m’intéresse, je veux rendre compte de comment il transforme l’espace. Céline m’a beaucoup marqué concernant cela, les effets obtenus par le travail sur le son, les assonances, qui permettent d’obtenir un effet bien précis. Chez Céline comme chez Beckett, le rapport entre le son et le récit est très composé, très calculé. Il y a en plus du récit, la recherche d’une articulation spatiale, d’un rythme qui est impressionnant. Il faut réussir à frotter ensemble ces deux aspects de l’expression. Physiquement, c’est très fort, cela me fait beaucoup d’effet.

Cette confrontation de l’articulé (parties écrites) et l’inarticulé (onomatopées) est-elle une manière de signifier l’échec d’une tentative de sens ou du langage lui-même et de l’illusion de maîtrise qu’il véhicule ?

Il y a effectivement de cela, dans la mesure où nous sommes travaillés par les récits qu’on a dans la tête. Ce que je représente est de toute façon beaucoup plus pauvre que ce que je voudrais prendre en compte. Il y a à la fois la façon qu’on a de se raconter et d’être contaminé par tout ce qui nous raconte en plus, qui parasite nos récits et les met à mal. La fonction de narration est pour moi la même chose que le fait de gérer sa constitution, sa représentation physique. Nous nous constituons en tant que sujet par la narration, et un langage qui bégaye, qui se casse la figure, c’est le sujet qui est contaminé, qui ne sait plus à quel récit se raccrocher. Il devient l’objet d’informations qu’il ingère constamment et qu’il a du mal à structurer.

Est-ce une façon de signifier l’impossibilité d’avoir une vue d’ensemble cohérente du monde, une absence de maîtrise sur le monde et sur soi ?

Je cherche à susciter une relation réelle, vécue physiquement et de manière précise, avec tout ce que cela a de vertigineux. Ce qui m’intéresse est cette réalité d’un corps ouvert, en permanence traversé par des flux de nature diverse, contraire à la démarche qui consiste à placer un objet dans un espace neutre comme le fait l’Académie et qui est une vue de l’esprit.

Considérer le corps comme fermé, chosifiable, est une pure abstraction, un aspect que l’on trouve d’ailleurs dans les esthétiques prônées par le totalitarisme.

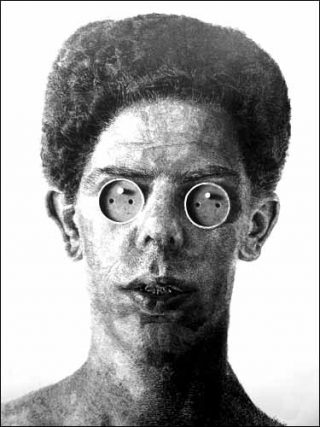

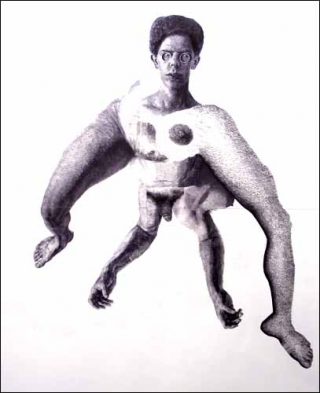

Le dessin Sujet 2, expérience 1 est un curieux autoportrait où tu te représentes avec des prises devant les yeux, la tête vissée sur un corps démembré et incohérent. S’agissait-il de décrire un sujet aliéné, cette absence de maîtrise, justement ?

J’ai essayé par ce dessin de penser une anticipation des transformations possibles du corps, tout en restant suspendu dans l’indécidable, les possibles. On ne sait pas quelle forme va prendre la structure du vivant à l’avenir, quelle va être son évolution. Nous sommes constitués d’un ensemble de vitesses qui travaillent à des échelles différentes et qui font la réalité de l’individu, la condition de son existence mais aussi sa fragilité. Que l’individu prenne forme, au sens où il tient debout est en fait incroyable. En dessinant ce corps en vrac, j’ai aussi voulu mettre en scène l’idée de mutation de l’espèce avec tout ce que cela comporte d’inquiétant. On ne sait rien sur les devenirs possibles de notre constitution physique qui est complètement transitoire.

Le sujet semble en fait toujours sur le point d’être happé, désagrégé par une puissance qui lui est extérieure. Y a-t-il du fatalisme dans ta vision du monde ?

Les camps de concentration ou encore Hiroshima ont accompli le suicide de l’espèce à toutes les échelles, de l’individu à la masse. Mais ce qui a été également massacré, c’est l’espace de représentation qui a été complètement explosé, réduit à l’atome. La mémoire de ces événements est constamment présente dans le travail que je fais. En me réappropriant mon image, en la produisant moi-même, j’ai essayé de me penser à travers les espaces de représentation qui nous sont imposés aujourd’hui. Il s’agissait de recréer petit à petit un monde symbolique qui tienne compte de cette histoire globale, puis de mon histoire individuelle, de la façon dont je suis traversé par tout cela.

Des massacres comme ceux qui sont perpétrés au Burundi ou à Sarajevo révèlent une tension croissante entre la masse et l’individu. Ce qui est très paradoxal dans l’espèce humaine, c’est qu’elle se dépasse dans la négation de la masse par quelques individus qui la mettent en péril. Il y a une espèce de suicide de la collectivité, de la société par une, deux ou trois personnes. La notion d’individu est à la fois l’invention la plus performante de l’espèce, celle qui nous fait avancer et c’est en même temps ce qui la mène à sa perte.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram