Pour sa deuxième exposition personnelle à la Galerie Yvon Lambert, Jenny Holzer, connue depuis vingt-cinq ans pour ses installations politiques aux messages fortement engagés, présente trois nouvelles installations de diodes qui mettent en espace les poèmes de son ami et poète américain Henri Cole.

En se servant de ces « bandes électroniques » l’artiste chorégraphie les mots, les laisse naître des murs, apparaître pour s’effacer enfin, en se donnant à voir avant même de se donner à lire. Elle ouvre ainsi un espace poétique sans cesse renouvelé.

La première pièce plonge le visiteur dans une obscurité presque totale interrompue par le passage de phrases de couleur rouge qui semblent s’écrire au fur et à mesure de leur lecture.

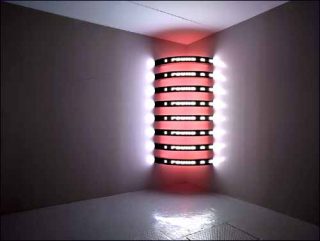

Neuf bandes de taille décroissante du haut vers le bas flottent dans le coin gauche de cet espace. Corps d’abeille, rayures suspendues, la forme de l’installation reprend celle de l’insecte qui virevolte dans le poème tout comme le bourdonnement visuel des lueurs incertaines du texte qui s’affiche. Les mots guidés par ces rails invisibles défilent à des vitesses différentes. Horizontales et parallèles, ces lignes laissent apparaître des caractères aux corps tantôt identiques tantôt plus épais.

Le mur de droite déverse les poèmes dans un sens de lecture inversé, sans que l’on puisse saisir l’oeuvre dans sa totalité. Est-ce une manière de nous dire que ce n’est pas un simple texte mais un espace à lire ? Est-ce une manière de nous convier à une expérience temporelle, à rebours, afin de remonter au-delà des mots et de leurs significations. Le spectateur est partagé entre l’envie de lire ces phrases comme on suit maladroitement les lignes de son doigt lors du premier apprentissage de la lecture et celle de se laisser hypnotiser par la lumière de ces émanations alphabétiques.

Jenny Holzer nous confronte ici à l’expérience de la poésie incarnée. La chair des mots devient palpable, on épelle dans sa tête toutes les syllabes pour les reconstituer ensuite mentalement et s’imprégner de leurs significations ou bien on se noie dans la lumière qui nous accueille dès l’entrée. Puis la pièce s’éteint comme à la fin d’un chapitre ou celle d’un recueil afin de laisser le temps au lecteur de reprendre sa respiration, de reposer ses yeux pour s’imprégner à nouveau du silence et s’immerger dans une nouvelle atmosphère. Laisser les mots, jusqu’ici suspendus, se déposer lentement, comme ces phrases qui se désagrègent au fur et mesure qu’elles s’inscrivent, nous laissant à peine le temps de les lire.

Comme un Ă©cho inaudible qui se disperse dans la galerie, Gravity and Center affiche l’impossibilitĂ© de dire je t’aime (Sorry, I cannot say I love you when you say you love me…) comme une redondance Ă l’impossibilitĂ© de lire les phrases qui le constituent.

Puis on emprunte un couloir qui s’ouvre sur une pièce plus petite, plus froide aussi, dans des tons de blanc et de gris diffusés par des bandes lumineuses hémisphériques.

Nouvelle rencontre, requin échoué sur la plage. L’atmosphère, différente, contraste fortement avec la salle précédente. La mise en scène du texte semble mettre l’accent sur l’animal éventré dévoilant ses côtes au regard du lecteur. Les lettres s’écoulent à la même vitesse pour nous donner à lire les phrases du poème Beach Walk. Cette promenade au fil de l’eau paraît plus paisible. Mais cet apaisement n’est que de courte durée. L’obscurité se fait immédiate, juste le temps pour un éclair lumineux d’agresser l’oeil, de prendre le spectateur au dépourvu.

Comme une vague qui vient se briser avec violence sur le récif, les mots apparaissent tout à coup par l’absence de lumière. Cette réserve laisse la place à un chevauchement de messages identiques mélangeant le premier et l’arrière plan, la lenteur à la rapidité des lettres qui s’affichent, replongeant à nouveau le spectateur dans un flux d’informations illisibles. Comme une vague qui en chasse une autre, les mots se poussent, se superposent et s’effacent jusqu’à la prochaine déferlante. Texte de l’arrière plan inversé, comme s’il devait être lu de l’intérieur même de ce thorax électronique, va et vient entre le dedans et le dehors, entre le lisible et le visible.

Jenny Holzer perturbe encore une fois la quiétude qui s’était installée. Les rêveries du promeneur solitaire n’étaient que de courtes durées puisque le temps nous presse, et nous incite à accélérer la cadence. Là encore, c’est un coin de l’espace d’exposition qui est occupé par l’oeuvre.

Faut-il alors considérer l’endroit investi comme un « refuge » ? La Poétique de l’espace de Gaston Bachelard nous livre une vision particulière du coin. Il « nous assure une première valeur de l’être : l’immobilité ». Cette « demi-boîte », « moitié murs, moitié porte » devient le réceptacle d’une rêverie, d’un arrêt dans le temps qui s’associent à un voyage plus lointain dans l’imaginaire du poète. Nous sommes conviés à l’expérience de la solitude, au « repos mitoyen de l’être et du non-être ».

On accède enfin à ce qui pourrait être le dernier chapitre de l’exposition. Dans la troisième salle, Purple Cross déploie dans l’espace le poème Blur d’Henri Cole en français puis en anglais.

Précédées par un numéro, les phrases légèrement violacées suivent parfois deux lignes parallèles rouges enfermées dans ces caissons horizontaux qui transpercent les murs en coin. Cette mise en espace affirmée dans les trois installations est aussi là pour nous rappeler le livre ouvert à une échelle démesurée. Mais ce support architectonique à l’origine de la transposition spatiale est annulé par la lumière qui se répand de part et d’autre du texte.

Le rythme est ici donné par la disposition de ces « conduits électroniques », croisés, en porte à faux les uns par rapport aux autres. La magie de ces mots en suspension est soulignée par le reflet qu’ils diffusent sur le sol luisant de la galerie. Comme un couché de soleil, un plan d’eau qui ferait miroir, l’espace s’imprègne de poésie. L’immobilité s’incarne dans le lieu, dans les apparitions lentes et successives des phrases du poète. Le corps de la lettre moins soumis à l’instabilité des variations rencontrées dans les autres pièces, se présente comme support neutre propice à la lecture. Mais la violence silencieuse des termes qui se rencontrent et qui finissent par fusionner nous place une fois encore dans une mise en abîme du regard.

Introspection personnelle, contemplation lumineuse de l’oeuvre et vision du poète se mélangent. Il est question de chair, d’incarnation et de cannibalisme. Nous dévorons les mots qui sont donnés à voir sur cet écorché hypnotique, et leurs superpositions, finalement, ne sont peut-être plus qu’un détail insignifiant.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram