Anne-Lou Vicente: Comment est né ce projet d’exposition «Synapses»?

Jean Faucheur. On ressentait le désir de faire quelque chose ensemble depuis longtemps. On n’était pas vraiment sûrs de la forme que ça pouvait prendre, étant donné que je fais de la sculpture et que L’Atlas travaille plutôt la peinture. A quelques jours du début de l’exposition, des choses se dégagent.

Le travail de L’Atlas dans l’espace urbain est très essentiel: ça part toujours de lignes qui contrastent avec le support. Sa série d’empreintes de bouches d’égouts, c’est le squelette au fond de la ville. C’est ce qui reste quand tout à disparu…

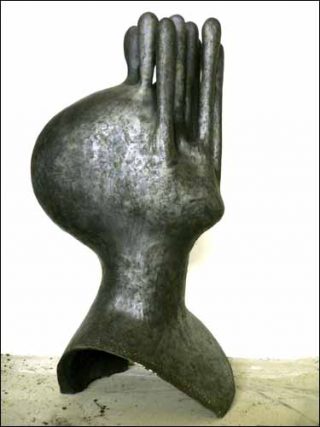

Je me suis aperçu qu’à travers mes pièces, c’est aussi ça. La peau est enlevée, il ne reste plus qu’une forme de squelette. Certes, il est ludique, un peu décalé. Ce n’est pas un squelette qui fait peur.

Il y a toute de même cette idée de décharnement, de perte?

Jean Faucheur. Oui. Une perte de substance. Le squelette, c’est ce qui demeure quand il n’y a plus rien. En tant qu’artistes, on est toujours amené à abandonner des choses pour essayer d’aller plus loin. Et à chaque fois qu’on lâche quelque chose, il y a toujours quelque chose à lâcher encore…

Est-ce une volonté d’aller à l’essentiel, d’enlever ce qu’il y a de superflu?

Jean Faucheur. Oui, et en mĂŞme temps, il y a encore du superflu dans ces formes. On pourrait en rester Ă une simple ligne droite, suspendue…

Plus que dans la forme, c’est peut-être l’idée d’enlever ce qu’il y a de superflu dans la pensée?

L’Atlas. C’est plutôt ça. Pour moi, la synapse ne se trouve pas seulement au niveau des œuvres, des formes rendues et de ce qu’on peut y voir. La rencontre avec Jean, c’est aussi la volonté de donner un autre cadre, une autre manière de présenter les choses. Je me sens très proche de lui à ce niveau là : essayer de changer la vision des gens sur quelque chose quand ils pensent avoir déjà la réponse.

Jean Faucheur. Tous ces artistes qui interviennent dans la rue, qu’est-ce qu’il en reste? Rien.

On a sacralisé l’œuvre d’art depuis des siècles. On la met dans des musées, on la conserve, on en fait un objet de culte en quelque sorte. Mais qu’elle disparaisse et tout d’un coup, elle a une autre histoire. Au fond, elle œuvre derrière l’image. Les œuvres d’art circulent dans une autre dimension, qui n’est pas visible, et qui n’est souvent pas perceptible par les artistes eux-mêmes, mais qui est profondément là .

Le problème est que souvent, l’on confond ça avec l’idée de chef d’œuvre, comme si le chef d’œuvre était une forme universelle de la circulation de l’idée de l’art. Le chef d’œuvre, c’est ce qui permet à l’art de poser quelques jalons. Si on attendait qu’il n’y ait que des génies ou des chefs d’œuvres, à quoi serviraient les autres? Cette idée de plusieurs niveaux dans une œuvre – un niveau apparent et un niveau «profond»–, c’est ce à quoi on essaie d’introduire les gens, les uns et les autres.

A travers mon travail, je ne m’adresse pas au monde de l’art, mais aux gens.

L’Atlas. Et c’est là où l’on rejoint ce qui se passe dans la rue. Il y a toujours quelqu’un qui s’arrête et qui pose une question. Il y a cette interaction qui se met en place.

Jean et moi, on s’est rencontrés alors qu’il collait une affiche avec Tom Tom, que je filmais, précisément dans le souci de garder une mémoire de la trace de cette action.

La question était alors celle de la durée de l’art éphémère, et du même coup, celle de sa valeur. La valeur d’une œuvre d’art réside-t-elle dans le fait de la conserver pendant des siècles dans un musée, ou de la sacrifier dans un lieu public? Pour moi, c’est ce «sacrifice» qui lui confère un sens et une valeur.

Le «problème» de l’art urbain est qu’il est généralement voué à disparaître et qu’il faut alors en garder une trace…

Jean Faucheur. Garder une trace, ce n’est pas l’essentiel pour moi. Parce qu’au fond la trace, elle circule, elle laisse une empreinte. Rappelons-nous les situationnistes pour qui la trace, le résultat, n’étaient pas importants. Ce qui compte, c’est l’acte, le processus, et ce que ça provoque chez l’autre. Ça fait son chemin.

Ça m’arrive de croiser des gens qui ont vu mon travail à l’époque et qui me disent que ça les a vraiment frappés. C’est resté dans leur mémoire. Pour moi c’est ça la vraie dimension de l’œuvre d’art.

La mĂ©moire vive de ce qui a disparu ou est amenĂ© Ă disparaĂ®tre l’emporte sur la mĂ©moire «documentaire» notamment Ă travers les photos, qui permettent d’archiver son travail et de l’intĂ©grer au «corpus» de l’art…

Jean Faucheur. Oui, il s’agit là de la dimension a posteriori. Lorsqu’on a envie que son œuvre soit référencée, qu’elle rentre d’une certaine manière dans l’histoire de l’art. Moi je me sens détaché de ça. Savoir si je m’inscris dans l’art contemporain ne m’intéresse pas trop. Et je pense que c’est notamment dû au fait de faire des choses dans la rue. Ça te met en situation de détachement.

Quel est précisément le fil qui relie l’art de rue et l’art. Finalement les artistes «de rue» ne sont-ils pas avant tout des artistes?

L’Atlas. Pour moi, ça va dans les deux sens. J’ai passé dix ans à taguer dans la rue. Au fil des rencontres, je me suis mis à réaliser des œuvres en atelier, puis à les amener dans la rue. Au fur et à mesure que je travaille en atelier, ça me donne des idées pour faire de nouvelles choses dans la rue, comme le travail sur les plaques d’égout. C’est un aller-retour constant.

Quel impact a une œuvre en fonction de son mode d’exposition: intérieur ou extérieur?

L’Atlas. Personnellement, je trouve que ça a plus de force dans la rue. Parce qu’il y a un réel impact à voir ça au sein de l’espace urbain. C’est le geste qui compte.

Jean Faucheur. Oui, cet acte relève du don. J’ai collé assez peu d’affiches dans la rue finalement. C’est justement parce que ça disparaissait que les gens étaient interpellés. Ils voyaient bien qu’il ne s’agissait pas de quelque chose de commandé, ni de publicité.

Avez-vous connu le même écho en reproduisant cette performance lors des projets «Implosion/Explosion» et «Une nuit», plus récemment? C’est-à -dire à une autre époque, avec d’autres artistes, dans un tout autre contexte à la fois dans l’espace public et urbain, et dans les mentalités?

L’Atlas. Pour les artistes, c’est une expérience personnelle et collective. Il s’agit pour eux de réaliser un projet qui relève un peu de l’utopie.

Pour la beauté du geste?

Jean Faucheur. Oui. Et puis pour voir leur travail dans la ville. L’artiste réalise une peinture en intérieur et va transposer ce que ça va donner à l’extérieur. Mais il découvre véritablement son œuvre dans la rue, et ça le fait évoluer.

C’est un peu comme lorsqu’un artiste se met à travailler une œuvre par terre et, qu’une fois la peinture finie, il redresse la toile et découvre ce qui se passe verticalement. Il se passe un truc que même l’artiste ne peut pas prévoir.

C’est cette idée de mise en danger de soi-même qui me paraît intéressante. Se confronter à quelque chose que l’on ne gère pas, que l’on ne contrôle pas. Et c’est d’ailleurs ce qui fait vibrer les artistes.

L’Atlas. Pour revenir à cette question d’aller-retour entre intérieur et extérieur, ce qui me plaît c’est de jouer entre les deux. Par exemple, la série que je fais actuellement, ce sont des toiles. Cela s’apparente donc à un travail d’atelier, sauf que je les réalise dans la rue. Je prends les empreintes des plaques d’égout : je peins la plaque à la bombe, je déroule ma toile dessus et ensuite je la tends. Et ce travail, je le montre ensuite en galerie ou en musée: j’amène donc en intérieur ce qui est en quelque sorte le symbole de la rue… J’aime bien tirer l’un vers l’autre, amener les gens à ce croisement.

Tu ressens vraiment la nécessité d’opérer ce va et vient constant?

L’Atlas. Je passe ma vie à passer de l’un à l’autre physiquement donc je ne vois pas pourquoi, dans la réalité mentale, il existerait une barrière… Je ne m’enferme ni à l’intérieur, ni à l’extérieur.

Jean Faucheur. La difficulté dans le passage entre intérieur et extérieur, c’est de garder une certaine simplicité dans le procédé, comme sait le faire L’Atlas. Son intervention est minimale: elle conserve la simplicité de l’intervention en milieu urbain.

L’Atlas. Il y a une évidence au niveau graphique. Ces plaques d’égout, ça ressemble à des labyrinthes modernes. C’est peut-être ça qui m’a finalement inspiré et conduit à réaliser des labyrinthes mêlant l’écriture.

Jean Faucheur. Et c’est aussi un choix. Le choix d’une forme, qui n’est pas complètement isolée du contexte. Le noir neutralise tout l’espace qui est autour. Il ne reste qu’un squelette d’événement.

On perçoit l’idée et la forme même du squelette dans vos travaux respectifs présentés dans cette exposition. Une volonté de votre part?

Jean Faucheur. Disons qu’au départ, on voulait en parler beaucoup, mais tous les deux, on n’est pas très bons à cet exercice. On est plutôt dans la perception, dans la sensibilité, que dans la palabre.

L’Atlas. Et puis on se méfie aussi des concepts ou des mots, de trop anticiper sur ce qu’on va faire.

Jean Faucheur. Il faut qu’il y ait une certaine fluidité. Avec les sculptures, c’est plus complexe. Ce sont des formes qui se construisent, dans lesquelles il y a de la matière. Alors que L’Atlas part pour faire ses bouches d’égout et, deux heures plus tard, il revient presque avec une expo!

Je travaille sur ces maquettes depuis deux ans. C’est curieux: L’Atlas arrive à une forme d’aboutissement avec ses bouches d’égout alors que moi, j’arrive à une forme de commencement avec mes squelettes…

Il a besoin que les choses se fassent dans l’instant. Pour moi, la réalisation demande une élaboration dans le temps qui est beaucoup plus lourde.

L’Atlas. Tout ce que tu fais est souvent en rapport à l’homme: au corps, au visage. Alors que moi je suis en rapport avec la ville, que je représente à travers mes labyrinthes.

Depuis deux ans que je travaille en atelier, il y a des moments où je ressens le besoin de retourner dehors. Je me nourris plus de l’extérieur, de l’urbanisme même, des formes existantes, que je me réapproprie.

J’ai eu une formation de calligraphe: tu fais un geste, et il existe. Les plaques d’égout, c’est aussi ça. Et si je rate l’empreinte, ma toile est foutue.

Jean Faucheur. Je crois que c’est aussi une des caractéristiques de ce qui se passe aujourd’hui avec les artistes. Et particulièrement les artistes de rue, qui ont choisi cette dimension urbaine dans leur travail.

C’est un choix ou bien certains artistes commencent à travailler dans la rue pour montrer leur travail car précisément, ils n’ont pas le choix?

L’Atlas. Au début, on ne choisit rien du tout. Jamais je ne me suis dit, quand j’ai commencé à taguer, que c’était une façon d’arriver plus vite chez Agnès b. ou de faire le tour du monde. C’est juste que tu habites dans une ville de dix millions de personnes, tu as l’impression de ne pas exister, tu tombes sur une culture qui est celle du hip hop et du graffiti, et par mimétisme, à cet âge là , tu descends dans la rue et tu te mets à taguer.

Puis tu es pris là -dedans et tu te mets à exister malgré toi. Mais il n’y a pas de plan prédéterminé. C’est une intuition qui se réalise au fur et à mesure…

Jean Faucheur. Cette culture graffiti n’existait pas en France dans les années 80. Ici, on est davantage dans une culture de l’artiste individualiste et d’une certaine manière, l’histoire de l’art urbain montre beaucoup d’individualités: Daniel Buren, Gérard Zlotykamien, Jérôme Mesnager… Rien ne les réunissait particulièrement, si ce n’est, avec le recul, une perspective historique et artistique commune.

L’avantage de la culture graffiti, c’est qu’elle prend en compte la relation avec l’autre, artiste ou non, et qu’elle se positionne en réaction par rapport à la culture artistique classique. Les graffeurs ont inventé leur propre milieu.

L’Atlas. Avant, il n’y avait pas vraiment de connexion entre le milieu cloisonné du graffiti et les autres. Maintenant, on fait des choses ensemble et on s’enrichit mutuellement. Des deux côtés, tout le monde a conscience de ce qu’ont fait les autres. Il y a aujourd’hui des portes qui s’ouvrent entre les deux, comme en témoigne cette exposition.

Jean Faucheur. Quand j’ai commencé à coller des affiches de 3 x 4 m, je croyais que personne ne l’avait fait et un jour, à l’occasion d’une exposition de Buren au Centre Pompidou, j’ai vu une affiche de 3 x 4 m représentant une affiche de 3 x 4 m recouverte par les bandes de Buren, qu’il avait réalisé dans les années 60.

L’Atlas. C’est bien de ne pas savoir tout ça car quand tu connais trop de choses, ça te bloque. J’ai arrêté mes études d’Histoire de l’art car j’ai senti que la connaissance m’empêchait de m’y mettre. Quand tout a été fait, rien n’a été fait…

Jean Faucheur. Le jour où tu as découvert le travail de Tania Mouraud, au lieu de tout arrêter, tu as envisagé ton travail comme une sorte de continuation du sien. L’œuvre de Tania Mouraud a abouti à ça, alors que c’était pour toi un point de départ.

L’Atlas. Il existe une connexion graphique entre le travail de Tania Mouraud et le mien. Du coup, les gens pensent qu’il s’agit de la même chose. La recherche de l’universel, qui sous-tend notre travail, est elle-même universelle…

Jean Faucheur. Dans les années 80, j’avais pris une direction très personnelle dans mon travail artistique. Et puis je me suis demandé si ça me correspondait vraiment. Parfois, tu ne sais plus si tu fais les choses pour aller dans le sens que les gens attendent, pour avoir une sorte de signature, d’identification qui te met dans un carcan duquel tu ne pourras plus bouger.

Ce qui m’intéressait, c’était de trouver ce qui est essentiel et vrai à l’intérieur de soi. Parfois ça peut prendre du temps. Chez moi c’est très long.

Je suis dans ce processus de quête de moi-même. Suis-je habité ou ne le suis-je pas?

Il a bien un squelette quelque part là dessous…

Jean Faucheur. Oui, il faut tout enlever. Mais il reste encore quelque chose…

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram