paris-art.com ouvre ses colonnes Ă une longue sĂ©rie d’interviews consacrĂ©es aux artistes urbains. La succession des portraits permet de dĂ©couvrir les visages et les pratiques de ces artistes qui transforment la ville en galerie Ă ciel ouvert.

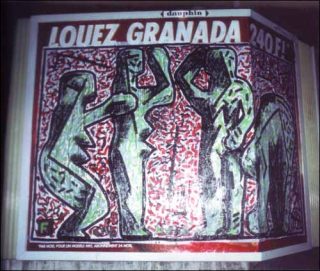

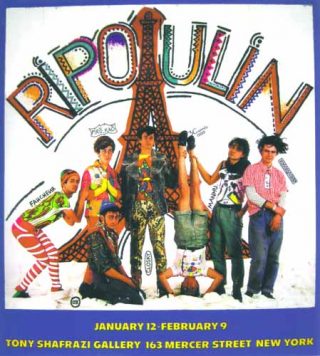

Jean Faucheur commence Ă exposer ses peintures dans la rue en 1983. A la suite de ses investigations urbaines, des jeunes artistes montent autour de lui le groupe des Frères Ripoulin. La bande est composĂ©e de huit membres. Pour l’anecdote Pierre Huyghe et Claude Closky font partie de l’aventure. A cette Ă©poque Jean Faucheur se rend Ă New York avec Di Rosa et rencontre toute la scène artistique new yorkaise, de Futura 2000 Ă Keith Haring en passant par Warhol et Schnabel. Vingt ans plus tard, sa route croise le chemin de jeunes artistes ayant gardĂ© l’esprit du graffiti. Cette Ă©nergie, il l’avait dĂ©couverte Ă Manhattan au dĂ©but des annĂ©es 1980. Il endosse une nouvelle fois le rĂ´le de “passeur” et donne Ă cette nouvelle gĂ©nĂ©ration les techniques qui leur permettent de coller des peintures Ă l’Ă©chelle de la ville. Jusque-lĂ tout va bien ! est un livre en forme de dialogue Ă©crit par ceux qui arpentent la ville.

Pierre-Évariste Douaire. Comment les Ă©ditions Critères t’ont contactĂ© ?

Jean Faucheur. J’ai rencontrĂ© Daniel Cresson vers 2001-2002, au squat de Vincennes. Lui s’intĂ©ressait Ă la peinture des annĂ©es 1980. Un an plus tard il a quittĂ© son boulot et s’est consacrĂ© Ă l’art Ă temps plein. Il avait un ami qui avait une maison d’Ă©dition et ils ont dĂ©cidĂ© de monter une collection ensemble. Le principe de dĂ©part Ă©tait d’Ă©diter des livres, d’accès facile, autour des artistes qui avaient fait des choses dans la rue dans les annĂ©es 1980. Il y a eu JĂ©rĂ´me Mesnager, les VLP (Vive La Peinture), Speedy Graphito et moi. Ils vont monter une autre collection qui va se tourner vers des artistes plus contemporains, plus jeunes, mais dont le point central est d’ĂŞtre intervenu dans la rue.

Sur la couverture l’œil d’une affiche lance un rayon laser, sur la première page du livre il y a un œil en acrylique, c’est un symbole pour toi, un logo ?

Il faut avant de rĂ©pondre que je fasse un peu d’histoire. J’ai arrĂŞtĂ© de faire de la peinture en 1992. A l’Ă©poque, je me suis mis Ă la sculpture. Quand, en 2001, j’ai commencĂ© Ă rencontrer des graffeurs, Ă organiser des expos, je ne faisais pas du tout intervenir mon travail. J’ai commencĂ© Ă me mettre en avant, uniquement quand j’ai collĂ© des peintures que j’avais faites en 1991 avec Tom Tom. J’ai collĂ© mes dernières peintures des annĂ©es 1990 avec lui. Pour le projet Implosion/Explosion, qui consistait Ă coller des affiches dans la rue, il restait un morceau d’affiche non peinte. C’Ă©tait bĂŞte de laisser cet espace sans peinture, et sous la pression des gens j’ai commencĂ© Ă peindre un œil. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis Ă peindre un œil. C’Ă©tait peut-ĂŞtre une forme neutre, qui agissait comme un logo, qui ne demandait pas d’agir d’une manière particulière… en tout cas c’Ă©tait pas de la peinture, c’Ă©tait plus de l’ordre du logo. Ensuite je l’ai collĂ© trois quatre fois par ici et par lĂ , mais c’Ă©tait pas du tout dans l’intention de dire quelque chose, c’Ă©tait vraiment quelque chose de très neutre. Il implique peut-ĂŞtre un va et vient entre la personne qui montre et la personne qui regarde, mais vraiment il ne faut pas voir plus loin que ça.

Je pensais que cela faisait partie d’une thĂ©matique. L’œil ouvre le livre et le ferme, il est sur la couverture par exemple.

Pour la couverture il fallait trouver quelque chose, je voulais que ce soit reprĂ©sentatif de mon travail. Je ne voulais pas mettre quelque chose que j’avais fait aujourd’hui, mais quelque chose que j’avais fait dans les annĂ©es 1980. Cette photo Ă©tait intĂ©ressante car elle combinait plusieurs Ă©lĂ©ments: l’affiche, donc l’aspect imprimĂ© ; la peinture qui est en train de se dĂ©rouler, donc un aspect un peu brut ; la brosse sur le cĂ´tĂ© ; il y avait tous les Ă©lĂ©ments qui interviennent quand on colle une affiche. Mettre cette photographie en couverture, c’Ă©tait la plus Ă©vidente.

Le livre se termine par un œil Ă l’acrylique

J’ai recommencĂ© un travail Ă l’aĂ©rosol que j’avais abandonnĂ© en 1991, et j’ai peint des portraits avec cette technique en dĂ©cembre 2003. Je voulais voir oĂą j’en Ă©tais, ce que je pouvais faire. J’en ai fait deux cents. A l’intĂ©rieur de ce travail, j’ai fait une sĂ©rie d’yeux, mais juste comme ça, par dĂ©lassement. C’est vraiment de la peinture pour faire de la peinture. C’est un exercice de style. Faire des portraits c’est autre chose, mais des yeux c’est plus facile, il y a moins de contraintes. Tous les problèmes de composition sont absents, soit c’est ratĂ©, soit c’est rĂ©ussi. On ne dit rien d’autre que ce qui est marquĂ©.

Alors que je pensais dĂ©couvrir un sens cachĂ© dans ton œil. Je le prenais comme le symbole de la publicitĂ© qui nous dĂ©vore et qui nous regarde.

Non pas du tout, il n’y avait pas du tout l’idĂ©e de contestation. Mais si on veut creuser, pourquoi pas? Par rapport au livre, c’Ă©tait aussi symboliser l’idĂ©e d’indiscrĂ©tion, comment rentrer dans la vie de quelqu’un, mais en mĂŞme temps c’est un œil en papier, c’est ce que j’ai bien voulu montrer de moi. Je livre la partie professionnelle de ma vie.

Mais cet œil collĂ© dans la rue, c’est aussi dire : «Regardez autour de vous, regardez votre quotidien».

Quand on le met sur des affiches, il y a aussi le cĂ´tĂ© intriguant de l’absence de message. Alors que la publicitĂ© vend et dĂ©livre un message, lĂ pour le coup il n’y en a pas. C’est l’expression la plus Ă©lĂ©mentaire, je rends aux gens l’oeil qu’ils veulent bien porter sur le mien.

Pourquoi avoir choisi le titre Jusque-lĂ tout va bien ! ?

Un voleur dans une maison vide Ă©tait un titre que j’aimais bien, mais il Ă©tait dĂ©jĂ pris par Revel. Cette phrase est une des dĂ©finitions de l’homme chez les bouddhistes, et je la trouve très belle. Je me suis rappelĂ© la phrase qu’il y avait dans La Haine de Kassovitz. Je trouvais que cette histoire me correspondait bien. J’aimais l’histoire de ce mec qui tombe dans le vide et qui se dit Ă chaque Ă©tage, «jusqu’ici, tout va bien». J’ai remplacĂ© le “ici” par le “lĂ ”, je voulais changer la notion de lieu, par celle d’espace et de temps. Je trouvais que c’Ă©tait un bon rĂ©sumĂ© de chacun d’entre nous : jusque-lĂ tout va bien, mais c’est peut-ĂŞtre liĂ© Ă mon optimisme ?

Alors que pour moi c’est une phrase très pessimiste !

Cela joue sur les deux notions. On ne tombe pas forcĂ©ment, il y a toujours une infinie qui vous sĂ©pare de la chute. On n’atteint jamais le trottoir.

Pourquoi avoir privilĂ©giĂ© l’angle de l’interview ?

J’ai commencĂ© Ă Ă©crire mais je n’y arrivais pas. Quand Mesnager parle de lui, il le fait Ă travers son homme en blanc, quand Speedy parle de sa peinture on voit très bien que c’est liĂ© Ă lui, il parle aussi Ă travers un personnage. Moi, Ă l’inverse, quand je travaille je prends des directions très diffĂ©rentes. Cela aurait Ă©tĂ© trop long d’Ă©crire, trop fastidieux, en plus je ne me voyais pas Ă©crire ça. Je me suis dit qu’une interview serait plus intĂ©ressante pour expliquer mon travail. Je voulais axer le livre sur ma production dans la rue. Tom Tom connaissait bien mon travail, et lui aussi Ă©tait intĂ©ressĂ© par ce travail en extĂ©rieur. Cette approche permettait de circonscrire un champ de rĂ©flexion, de donner un axe pour l’ouvrage.

Le rĂ´le de Tom Tom Ă©tait important ? C’Ă©tait un regard extĂ©rieur sur ton travail ?

Cela m’a permis de dire des choses auxquelles je ne pensais pas. Écrire un livre c’est un drĂ´le de voyage intĂ©rieur. Lui, il a dĂ©jĂ l’avantage d’avoir une dĂ©marche urbaine personnelle, en plus il a un regard un peu extĂ©rieur, mais il est aussi journaliste, il note beaucoup de choses, il est très prĂ©cis dans sa manière de fonctionner. On commençait Ă bien se connaĂ®tre et j’Ă©tais en confiance. Lui savait oĂą il voulait aller, et moi je n’arrĂŞtais pas de louvoyer pour Ă©viter ses questions. C’est devenu un grand gag entre nous, il me posait une question pour que je rĂ©ponde Ă cĂ´tĂ© et que je rĂ©ponde Ă la vĂ©ritable question qu’il se posait.

Cela t’oblige Ă faire un travail de mĂ©moire.

J’ai dĂ» faire des recherches pour retrouver des photos d’Ă©poque.

Tu as dĂ» te confronter Ă des disparitions de documents.

Disparition de polaroĂŻ;ds, disparition de photos. A l’Ă©poque je travaillais avec un photographe, Jean-François Lefebvre, c’est lui l’auteur de la couverture par exemple. On avait fait un deal, lui me photographiait et vendait les photos aux journaux, et moi j’avais une trace de mon travail. Je faisais pas tellement de photographies, ça me faisait chier, et en plus ce que je prenais n’Ă©tait pas tellement bon. Les Ripoulin ensuite ont fait la mĂŞme chose. Mais Ă la suite d’une soirĂ©e, tous les documents ont Ă©tĂ© perdus. C’est Trois CarrĂ©s, membre des Ripoulin, qui a tout perdu dans cette soirĂ©e. C’Ă©tait une drĂ´le d’histoire, car tout ce qu’on a fait dans la rue a disparu, et les photos ont Ă©galement disparu. Quand j’ai appris ça, j’ai trouvĂ© ça extraordinaire, c’Ă©tait la boucle qui se boucle. Après cette aventure c’Ă©tait difficile de retrouver des documents. C’Ă©tait un gros travail de recherche, de retour en arrière, mais moi je ne regarde pas le passĂ©, mais lĂ j’ai dĂ» me retourner. C’Ă©tait drĂ´le et Ă©trange Ă faire. J’ai dĂ» reprendre des contacts.

Tu te retrouves dans cette génération qui a été sevrée par le graffiti ?

J’y suis allĂ© sur la pointe des pieds au dĂ©but. C’est d’abord une rencontre avec Tom Tom. J’ai Ă©tĂ© très intĂ©ressĂ© par son travail sur les panneaux publicitaires d’Oberkampf. Je le voyais passer des heures Ă faire ses trucs sur les panneaux, c’Ă©tait très minutieux, très impressionnant. Il dĂ©coupait, il collait, c’Ă©tait très intĂ©ressant. Lui Ă©tait unique, sa manière d’intervenir aussi. Je n’avais jamais vu ça ailleurs. Le contact s’est fait tout doucement. J’Ă©tais surpris qu’il connaisse mon travail. Je pensais que ce que j’avais fait avait Ă©tĂ© enterrĂ©. Je me suis aperçu qu’il Ă©tait très au fait de ce qui avait Ă©tĂ© fait dans les annĂ©es 1980. Visiblement il avait vu ce que j’avais fait, je ne sais pas si cela l’avait marquĂ©, mais Ă travers le livre de Denys Riout, il connaissait les Ripoulin et mon travail. Tout s’est fait Ă travers lui, il m’a fait rencontrer toute cette gĂ©nĂ©ration d’artistes graffitis, d’artistes urbains. Ensuite ça a Ă©tĂ© comme un engrenage, je ne voyais plus l’intĂ©rĂŞt de retourner dans la rue, je ne voyais plus ce que j’avais Ă y faire, une page avait Ă©tĂ© tournĂ©e comme je te disais, les yeux collĂ©s dans la rue, c’Ă©tait vraiment pour faire plaisir aux autres. Par contre voir ce que les autres faisaient, dĂ©couvrir un peu toute cette gĂ©nĂ©ration, ça me plaisait. Il y avait beaucoup de gens de qualitĂ©. Cela me rappelait les annĂ©es 1980 et les Ripoulin. Sur les huit membres du groupe, il y avait des gens de qualitĂ©. Aujourd’hui on parle de Pierre Huyghe et de Closky, mais les autres Ă©taient bons aussi. Huyghe est dĂ©sormais au pinacle de l’art contemporain, mais Ă l’Ă©poque le monde de l’art nous crachait dessus.

Oui mais leur travail a complètement évolué !

Oui, mais pour moi, la rue c’est les nouveaux Beaux-Arts. C’est l’idĂ©e que je dĂ©fends, et c’est ce que je dis aux institutions et aux galeries. Si tu ne sors pas des Ă©coles d’art c’est difficile de devenir artiste. Ce que je veux dire, c’est que la rue est pour moi un vivier. Il y a des jeunes artistes de vingt-trois ans, je ne sais pas s’ils vont continuer, mais par contre, parmi eux il y a les Pierre Huyghe, les Closky, les Veilhan qu’on aura dans quinze ans.

Moi j’en suis pas sĂ»r.

Et bien moi j’en suis sĂ»r. Quand tu es dans la rue, cela veut dire que tu as dit non aux institutions et aux Ă©coles. Tu ne viens pas forcĂ©ment d’un milieu favorisĂ© ou protĂ©gĂ©. J’ai dĂ©couvert que beaucoup ne se prĂ©tendent pas artistes, et je trouve ça très respectable, car tout d’un coup ils sont libres, avec leurs limites aussi, mais cela en fait des gens assez libres. Certains ont envie de faire de l’art et lĂ cela se complique. C’est pour ça qu’ils vont dans la rue pour se faire connaĂ®tre, pour avoir des retombĂ©es avec la presse, c’est très calculĂ©.

Un peu comme vous dans les années 1980 où vous laissiez vos numéros de téléphone sur les affiches, maintenant ils laissent leur adresse internet sur leurs stickers.

Exactement. Ils tentent de s’ouvrir Ă l’extĂ©rieur, ils n’ont pas les rĂ©seaux, ni les codes, donc ils tentent de trouver des solutions : la mĂ©diatisation est une de ces solutions. Certains artistes ont une politique par rapport Ă cela. Un artiste comme L’Atlas Ă une vision très claire lĂ -dessus, mĂŞme s’il ne cherche pas la mĂ©diatisation Ă tout crin. Pour eux c’est important d’ĂŞtre reconnus et vus, dĂ©jĂ par leurs pairs, et ensuite par le public.

Donc pour toi la rue est formatrice ?

La rue c’est une Ă©tape, il ne faut pas forcĂ©ment y rester. C’est un peu comme l’adolescence, c’est un peu comme un cri. Pour moi, par exemple, toute ma dĂ©marche urbaine s’est construite en un an seulement, mais cela te nourrit Ă©normĂ©ment et te permet d’Ă©voluer.

Tu es pour eux un père spirituel, un modèle, une rĂ©fĂ©rence ? Tu donnes l’image d’une intĂ©gritĂ© artistique et sociale.

Je suis plus passeur que père spirituel. Je suis plus vieux qu’eux, j’ai vingt-cinq ans de plus. Je ne savais pas que j’avais abandonnĂ© la rue. Je ne peux pas me mettre Ă leur place. Ils sont assez pudiques quand on parle ensemble, alors je ne sais pas. Je sais qu’ils m’aiment bien, mais parce que nous n’avons pas une relation de prof Ă Ă©lève. Je leur ai donnĂ© un processus qu’ils pouvaient expĂ©rimenter. Quand ils m’ont vu coller mes trois mètres sur sept, ils ont dit «mais c’est pas possible, les images sont tellement Ă©normes», et puis il y avait cette facilitĂ© d’accrochage. Quand j’ai initiĂ© la sĂ©rie Implosion/Explosion, ils se sont lâchĂ©s, ils ont osĂ© se risquer Ă quelque chose qu’ils ne connaissaient pas, et ils ont super bien rĂ©ussi. Je leur donnais une ouverture supplĂ©mentaire, je ne voulais pas ĂŞtre le prof des Beaux-Arts.

Un initiateur?

Un passeur. J’Ă©prouve une grande jouissance Ă voir de la peinture dans la rue. J’adore depuis vingt ans les voir. Ça fonctionne aussi parce que je respecte un certain nombre de leurs règles. Je respecte leur travail.

Ce rĂ´le de passeur, tu l’as dĂ©jĂ endossĂ© une fois, en inspirant la crĂ©ation du groupe des Frères Ripoulin.

Oui, c’est probablement un trait de mon caractère. J’ai toujours pensĂ© que le faire c’Ă©tait important, j’ai jamais pensĂ© qu’en fermant les portes on pouvait rĂ©ussir. Cela fait avancer l’idĂ©e que j’ai de l’art.

Peux-tu comparer les deux Ă©poques ?

Dans ces annĂ©es-lĂ , on Ă©tait plus tournĂ© vers nous, on Ă©tait plus politique. Maintenant le politique a Ă©tĂ© mis de cĂ´tĂ©, on est plus dans la comprĂ©hension du monde. Avec cette nouvelle gĂ©nĂ©ration, j’ai retrouvĂ© ce que j’avais dĂ©couvert Ă New York dans les annĂ©es 1980, l’aspect graffiti qui n’existait pas en France par exemple. J’avais beaucoup apprĂ©ciĂ© ça chez eux Ă l’Ă©poque.

C’Ă©tait quoi l’aspect graffiti Ă l’Ă©poque ?

Par exemple, j’Ă©tais avec Pierre Huyghe Ă New York, et on voulait se faire un grand mur. On avait tout prĂ©parĂ©, mais en s’installant, on voit deux artistes qui proposaient un projet pour le mur au propriĂ©taire. On se dit merde, on a tout installĂ© pour rien, et Ă ce moment, il y a Keith Haring qui arrive en bicyclette, on lui explique que l’on veut faire le mur, et lui, il va voir le proprio et le convainc de nous laisser faire le mur. J’aime bien cet esprit de corporation, comme les compagnons du tour de France, cette idĂ©e de confraternitĂ©. Beaucoup de portes se sont ouvertes dans cette ville, alors qu’en France les artistes Ă©taient fermĂ©s, pas du tout ouverts, cela m’avait frappĂ©. Je retrouve cet Ă©tat d’esprit aujourd’hui, avec ses limites, je ne rends pas plus angĂ©liques les gens, mais il y a cette gĂ©nĂ©rositĂ©.

Pour toi ces jeunes artistes ont le mĂŞme Ă©tat d’esprit ?

Cet Ă©tat d’esprit perdure mĂŞme si tout a Ă©voluĂ©. On m’a ouvert les portes, avec prudence au dĂ©but, car ils ne font pas toujours des choses lĂ©gales, ils n’aiment pas voir des Ă©trangers. Mais d’avoir un passĂ© d’artiste urbain m’a sĂ»rement aidĂ©. Je leur ai laissĂ© mon atelier et ça c’Ă©tait quelque chose d’inhabituel pour eux. Mais moi de mon cĂ´tĂ© j’ai pompĂ© toute cette Ă©nergie.

Comme avec les artistes des années 1980 ?

Je ne m’entends pas très bien avec les gens de ma gĂ©nĂ©ration. Dans les annĂ©es 1980 il manquait quelque chose que je trouve dans cette gĂ©nĂ©ration. Internet leur a peut-ĂŞtre donnĂ© une vision d’ensemble que nous n’avions pas. Ils sont plus prĂ©occupĂ©s par ce que font les autres.

Coller ses peintures dans la rue, c’est un acte très gĂ©nĂ©reux ?

C’est un truc de fou d’afficher une toile dans la rue, et de se la faire recouvrir, trois jours plus tard. Quand tu fais ça, il y a une jouissance Ă gâcher, Ă voir dĂ©truire son travail. C’est gĂ©nĂ©reux mais aussi extrĂŞmement Ă©goĂŻ;ste, c’est les deux Ă la fois.

Tu es adepte d’un art qui descend dans la rue, d’un art pour tous ?

Non pas pour tous. Les affiches sont dans la rue pour une courte durĂ©e, elles ne sont pas lĂ pour tout le monde. J’aime bien l’idĂ©e que l’on puisse offrir de la peinture aux gens, et que cela ne soit pas forcĂ©ment dans un musĂ©e. Mais j’aimerais aussi la voir dans un musĂ©e parce que ça m’intĂ©resserait de voir des artistes urbains, dans des lieux comme ça. J’aime bien voir la surprise des gens face Ă une peinture dans la rue. Je pense que ça fait avancer.

Tu guettes la réaction des gens ?

Non je ne suis pas derrière eux, mais avec le projet de mur renouvelable dans la rue Oberkampf, on a montĂ© une association, et les gens du quartier se souvenaient bien de ce qui avait Ă©tĂ© fait sur les affiches. Ils avaient compris qu’on ne s’Ă©tait pas foutu d’eux, que ce n’Ă©tait pas de la provocation. On Ă©tait pas dans un art de la communication mais dans un art de relation. Les images que l’on posait Ă©taient gĂ©nĂ©reuses, elles touchaient les gens.

Tu es Ă l’initiative d’Implosion/Explosion.

Le projet consistait Ă faire des formats de 3 x 8 m que l’on collait Ă Oberkampf, sur le mĂŞme spot. Je faisais faire le travail par les artistes. Avant d’aller les coller, on faisait un vernissage dans mon atelier de Vincennes. C’Ă©tait très musĂ©al, l’accrochage permettait de voir les peintures dans un lieu clos. La suspension de ces travaux en papier Ă©tait comme des voiles, ils flottaient dans l’atelier. Ensuite, après dix jours, on allait coller les peintures le vendredi soir, et gĂ©nĂ©ralement elles Ă©taient recouvertes le mardi, et on recommençait le vendredi d’après.

Sur une semaine le panneau était moitié pub, moitié art.

Exactement. On a fait six expos, c’est-Ă -dire une par mois, de janvier Ă juillet 2002. Le choix se faisait très simplement. Au dĂ©but, il y avait L’Atlas, Nomad et Vast et ensuite je leur ai dit de me prĂ©senter des artistes. Je ne connaissais personne, je ne regardais pas les dossiers, je me contentais de prĂ©parer les formats et je les laissais peindre.

Ensuite, il y a une montĂ©e en puissance avec Une Nuit ? Une centaine d’affiches collĂ©es dans le XIe arrondissement.

Au bout d’un moment en voyant toute cette Ă©nergie, tout ce petit monde, on a dĂ©cidĂ© de faire Une nuit 1. On a commencĂ© avec une quarantaine d’artistes, et on a fini avec plus de soixante. LĂ , le format Ă©tait de 3 x 4 m. Entre les contacts de L’Atlas, Tom Tom, Miss k., on a fait venir les artistes. On a fait un planning pour Ă©viter les bousculades Ă l’atelier. Chacun venait faire son format dans la journĂ©e, et le jour d’après c’Ă©tait le tour d’un autre.

C’Ă©tait quand ?

En mai 2002.

Durant Implosion/Explosion ?

Oui. C’Ă©tait un bon rythme, parce que pendant deux mois il fallait organiser soixante affiches. Ouf c’Ă©tait chaud.

Pour les poser vous n’aviez pas d’autorisation ?

Non. Pour poser l’ensemble il y avait cinq Ă©quipes de trois personnes. On avait organisĂ© ça de façon très planifiĂ©e, très carrĂ©e, il ne fallait pas faire n’importe quoi, ce n’est pas Ă©vident de coller la peinture des autres. Dans le lot on en a loupĂ© une ou deux, pas plus, mais c’Ă©tait une grosse angoisse. On en a collĂ© une Ă l’envers, mais le rĂ©sultat, au final, Ă©tait vraiment pas mal, c’Ă©tait mieux que Baselitz. On a fait quelques erreurs comme ça, mais sinon, tout s’est bien passĂ©. On a tout photographiĂ© et tout filmĂ©, l’ensemble a ensuite Ă©tĂ© montrĂ© dans une fĂŞte au Nouveau Casino. Pour l’occasion on a Ă©ditĂ© un petit plan qui indiquait l’emplacement des peintures dans le quartier.

Et Une nuit 2 ?

Cela s’est fait sur le mĂŞme principe, mais comme je n’avais plus l’atelier de Vincennes et que le nouveau Ă©tait plus petit, l’idĂ©e Ă©tait que chacun fasse son affiche. Sur internet on avait mis Ă la disposition de tout le monde des explications techniques pour rĂ©aliser les affiches et pour les coller. On a rĂ©activĂ© notre rĂ©seau Ă Toulouse, Bordeaux, Marseille… La Nuit devait avoir lieu dans toute la France. Cela a donnĂ© cent cinquante peintures collĂ©es en France.

Quelle est ta relation à la publicité ?

Moi je ne suis pas contre la pub, je dis que je suis pour la peinture. Je me fous de la pub, je n’ai pas envie d’ĂŞtre plus malin qu’elle, et de toute façon Ă la fin, c’est elle qui te rĂ©cupère. Je ne m’en soucie pas, je n’y fais pas attention. Moi, la pub, je la recouvre, c’est beaucoup plus simple, il n’y a plus de pub, par contre il y a de la peinture Ă la place. Cela en fait une action aussi violente que les anti-pub, mais cela n’arrache pas, mais n’apporte pas de violence dans l’acte de coller.

Qu’est-ce que tu penses des anti-pub ?

Moi je n’ai jamais participĂ© aux actions des anti-pub, non pas parce que je suis pour la pub, mais parce que la violence de leur action m’a toujours un peu heurtĂ©. Je ne suis pas sĂ»r que ce type d’action soit très efficace, pas très rentable entre guillemets. Je ne sais pas, je m’en suis toujours Ă©cartĂ©.

C’est plus leurs mĂ©thodes que tu condamnes ?

Il faut avoir une manière de pensĂ©e qui se rapproche des manuels de guĂ©rilla des annĂ©es 1960. Il faut utiliser les armes des gens que tu veux combattre. Il faut se mĂ©fier, parce que le pouvoir a une capacitĂ© de rĂ©cupĂ©ration très grande. Pour l’Ă©tĂ© 2004, Viacom a proposĂ© Ă des artistes comme Closky, Miss Tic, et je sais plus trop qui, une campagne d’affichage dans toute la France. La rĂ©cupĂ©ration c’est aussi ça. Moi je prĂ©fère voir de la peinture que de la pub, après qu’ils fassent leur com’ la dessus je m’en fous, c’est pas mon problème.

La publicitĂ© dans la rue n’est pas très importante pourtant ?

La publicitĂ© peut ĂŞtre ressentie comme une agression, parce qu’elle s’adresse Ă des gens qui ne possèdent pas les codes visuels, que toi et moi pouvons avoir. Moi je ne me fais pas avoir par la pub, j’ai pas la tĂ©lĂ©vision, et je ne cours pas acheter un paquet de biscuits parce que je l’ai vu sur une affiche. La pub est trompeuse et les gens tombent dans le panneau, c’est le cas de le dire, ils tombent littĂ©ralement dans le panneau.

Pour toi la publicité est agressive ?

J’ai Ă©tĂ© en Suisse dernièrement et je me suis reposĂ© visuellement. On ne se rend pas compte comment la pub peut ĂŞtre agressive visuellement, c’est quelque chose de très violent, ça t’excite l’œil. Cette juxtaposition de messages, le fait que ça change toutes les semaines, c’est assez dangereux.

Quel est ton rapport Ă la photographie ?

Avant, le seul moyen de faire voir ton travail dans la rue, c’Ă©tait les journaux. La presse relayait les images et les diffusait. Maintenant, avec internet tout circule. Le fait de passer par les mĂ©dias devient annexe, c’est plus une cerise sur le gâteau. Maintenant les gens archivent Ă©normĂ©ment leur travail. Ils ont tous des dossiers et des books très impressionnants, mais moi je n’ai pas encore pris ce tic lĂ . Je l’ai fait uniquement pour Implosion/Explosion, mais ce n’Ă©tait pas mon travail. Je suis toujours aussi mauvais, voilĂ . Pour moi, l’acte important c’est le faire, archiver c’est bien, mais c’est le truc qu’il faudrait faire si j’Ă©tais vraiment professionnel, si j’avais une opinion de mon travail, pour l’instant je suis plus dans le faire.

Pour toi donc, la photographie est promotionnelle et documentaire ?

C’est une archive. La photographie malgrĂ© tout c’est le seul objet que l’on a de son travail dans la rue, c’est important de l’avoir. En gĂ©nĂ©ral j’en fais mais je suis très paresseux, c’est pour cela que j’admire les gens qui enregistrent sur leur ordinateur leurs photos, mais moi…

Peut-ĂŞtre parce que tu es plus peintre ? tu es plus dans le faire ?

Pour eux tout est mĂ©langĂ©, ils font des trucs dans la rue, ils font de l’infographie, tout est mĂ©langĂ© pour eux..

Peux-tu nous parler des photos que tu découpes et tisses.

Depuis les annĂ©es 1980, j’ai fait rĂ©gulièrement des photos. On peignait souvent sur les polaraoĂŻ;ds, cela se faisait beaucoup, Keith Haring en avait fait beaucoup, enfin tout le monde bidouillait. Ensuite, je me suis mis Ă les dĂ©couper, je faisais des petits tressages. Ça s’est fait sur une quinzaine d’annĂ©es. J’ai commencĂ© les tressages avec les peintures que je loupais. Quand tu passes un temps fou sur un portrait et que tu le rates Ă la fin, t’as un peu les boules. Je prenais les chutes de ces travaux et je les assemblais. J’ai exportĂ© cette technique sur les photos. Je faisais ça quand j’avais pas vraiment de temps pour faire de la peinture ou de la sculpture. Tu prends des clichĂ©s ratĂ©s, flous, et ça permet de faire des petites expĂ©riences. Comme je ne suis pas photographe, je loupais pas mal de photos, et cela permettait d’avoir un stock d’images. NĂ©anmoins, quand je photographiais, je pensais dĂ©jĂ au rĂ©sultat tressĂ© que je pouvais obtenir, j’avais quand mĂŞme une petite idĂ©e derrière la tĂŞte. C’Ă©tait comme une forme de relaxation. J’avais devant moi un panel de photos que je pouvais combiner Ă loisir, c’Ă©tait comme un exercice de style. Mais par moments cela donnait des choses assez curieuses. Je ne suis pas encore passĂ© au grand format pour des raisons de coĂ»t.

Tu pourrais voir ce que cela fait en petit, pour ensuite passer Ă une Ă©chelle plus grande ?

Pas vraiment, parce que la dimension c’est vraiment quelque chose d’important. Parfois les choses en petit ne donnent rien dans un format plus grand. Il faut vraiment expĂ©rimenter le format lui-mĂŞme, c’est quelque chose de bizarre.

Ce travail est cubiste et surréaliste, il est entre le collage et le cadavre exquis.

C’est aussi Man Ray, c’est s’amuser avec l’image. Ce n’est pas un travail qui a une ambition. Ce travail sur la photographie est nĂ© d’un travail que j’ai vu d’un artiste belge dont je ne me souviens pas le nom, c’est dommage parce que le cite souvent. Il avait fait un travail intĂ©ressant de superposition de nĂ©gatifs. Il superpose cinquante visages de femmes pour en obtenir un seul. Les portraits de femmes donnaient vraiment l’impression d’ĂŞtre devant les visages classiques du Moyen-Age, avec la Vierge au visage rond. Le rĂ©sultat pour les hommes Ă©tait christique, c’Ă©tait Ă©trange. Il y avait une sĂ©rie avec les visages de tous les dictateurs, cela donnait un portrait type. Je me souviens encore de ce visage, si tu le vois en vrai ce mec, tu changes de trottoir immĂ©diatement. C’est Ă la fois personne et en mĂŞme temps c’est une image subliminale de l’ĂŞtre qu’il y a derrière. Ce travail m’avait motivĂ©. Au dĂ©but je tressais deux visages diffĂ©rents, j’obtenais des visages un peu intermĂ©diaires.

Le résultat est très pictural, je pense en les voyant à Richter et à Chuck Close, une veine hyperréaliste de la peinture.

On est dans l’ordre de la peinture, c’est vrai.

Ta photo Feu me fait penser Ă Georges Rousse.

Les deux photos Ă©taient comme des Ă©vidences. Maintenant que tu me le dis, Rousse, oui pourquoi pas.

Le livre te permet de tirer quel bilan ?

Qu’il me reste encore Ă achever pas mal de choses, peut-ĂŞtre qu’il faudrait que j’arrive Ă une œuvre ultime, mais c’est encore loin, c’est seulement quelque chose qui me travaille.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram