Interview

Par Pierre-Evariste Douaire

Vous Êtes le seul Français vivant à Être accrochÃĐ au MoMA de New York. Qu’est-ce que cela vous fait?

Il faut attendre 2005 pour que le petit milieu parisien s’aperçoive de mon existence. C’est seulement en 1987 que Beaubourg a daignÃĐ m’acheter une œuvre. Et encore, cette transaction est passÃĐe par des intermÃĐdiaires allemands. La premiÃĻre fois que j’ai rejoint une collection publique, c’ÃĐtait, en 1964, en Allemagne. Pour la France, il a fallu attendre 1971. Aux Etats-Unis, c’est diffÃĐrent, car je suis pour eux de la mÊme importance que Jasper Johns. Nous sommes, d’aprÃĻs leurs dires, les deux prÃĐcurseurs du Pop Art. C’est en tout cas ce que mentionne le catalogue du MoMa.

J’ai commencÃĐ Ã m’implanter vÃĐritablement en AmÃĐrique en 1977. A la suite de mon texte sur le LacÃĐrÃĐ anonyme, le thÃĐoricien de l’art Benjamin Buchloch m’a contactÃĐ. Il connaissait mon œuvre grÃĒce aux nombreux travaux exposÃĐs en Allemagne. J’avais beau Être grandement apprÃĐciÃĐ outre-Rhin, les conservateurs prÃĐfÃĐraient se concentrer sur les artistes Pop ; ils bÃĐnÃĐficiaient d’importantes aides financiÃĻres.

J’avais beau Être plus estimÃĐ que les AmÃĐricains, je n’ÃĐtais pas soutenu par la France. J’ai toujours ÃĐtÃĐ boudÃĐ dans mon propre pays par les officiels et les fonctionnaires. En revanche, j’ai toujours ÃĐtÃĐ prÃĐsent de New York à Los Angeles ; toujours par l’intermÃĐdiaire de galeries privÃĐes.

Cette reconnaissance par le MoMA est une gifle pour les institutions françaises, tout le monde est trÃĻs gÊnÃĐ.

Comment expliquez-vous ce malentendu avec les institutions françaises?

Les fonctionnaires sont gÊnÃĐs car je rÃĐpÃĻte souvent que je ne fais rien. Cela est trÃĻs gÊnant à leurs yeux. Ils prÃĐfÃĐreraient entendre que je travaille beaucoup. Pour eux, il n’y a pas de mÃĐrite à maroufler des affiches lacÃĐrÃĐes sur toile. La valeur travail n’est pas assez prÃĐsente à leur goÃŧt ; cela manque de moral. A Beaubourg, le groupe Supports/Surfaces a toujours remportÃĐ un franc succÃĻs bien qu’il ne se soit jamais exportÃĐ Ã l’ÃĐtranger ; en revanche, vous pouvez toujours rechercher la moindre salle consacrÃĐe au Nouveau rÃĐalisme.

La reconnaissance du MoMA va-t-elle provoquer un regain d’intÃĐrÊt pour votre travail dans l’Hexagone?

Non, rien n’est prÃĐvu. Le MinistÃĻre fait preuve d’une trÃĻs grande mollesse à mon ÃĐgard. L’institution a ÃĐtÃĐ contrainte, par la force des choses, à m’acheter des choses. Mais c’est tout, à ses yeux, je n’existe pas. Ma prÃĐsence dans les collections nationales revient presque à faire des donations. Cette place acquise sur les cimaises des musÃĐes me permet uniquement de communiquer mon travail au public, de dialoguer avec lui. L’art doit Être montrÃĐ au plus grand nombre.

En France, ce sont les initiatives privÃĐes qui prennent le relai. Depuis plusieurs annÃĐes, la galerie Nathalie et Philippe de Vallois vous consacre des rÃĐtrospectives.

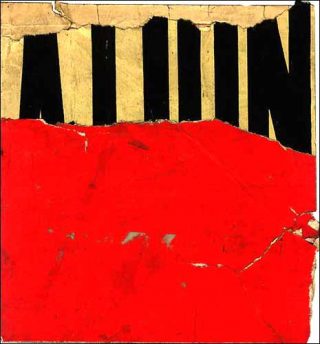

J’expose tous les deux ans chez eux, j’ai divisÃĐ mon œuvre par thÃĻmes. Cette fois, ce sont mes affiches politiques qui sont à l’honneur. Mais ce type d’exposition a l’inconvÃĐnient de prÃĐsenter seulement mon travail historique. Pour montrer ce que je fais actuellement, comme mes ÂŦsignes socio-politiquesÂŧ, je vais autre part.

Peut-on considÃĐrer votre travail comme celui d’un cartographe?

J’ai ÃĐtÃĐ invitÃĐ par Nicolas Bourriaud à intervenir dans un colloque à propos de la dÃĐrive, mais je n’ai pas voulu pousser trop loin car cela faisait trop Situationniste. Les Situationnistes, je les ai connus quand j’avais vingt-sept ans. Debord avait six ans de moins que moi. Quand nous nous sommes rencontrÃĐs, je savais dÃĐjà ce que je faisais. Je n’avais pas encore thÃĐmatisÃĐ et classÃĐ les affiches lacÃĐrÃĐes, mais je savais dÃĐjà ce que je voulais faire. Nous ÃĐtions au dÃĐbut de l’aventure, et nous nous n’avions pas encore exposÃĐ avec Raymond Hains.

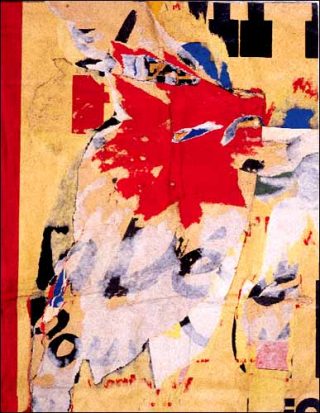

J’ai pris la plume cinq ans plus tard, à l’ÃĒge de trente-deux ans, pour expliquer notre travail ; les critiques n’avaient rien compris à notre dÃĐmarche. Pour eux, nous ÃĐtions seulement les continuateurs du cubisme, nous ne faisions que des collages — ce qui est, en partie, vrai. Pour rÃĐpondre à Nicolas Bourriaud, la recherche d’affiches ne se fait pas par dÃĐrive. La recherche de l’affiche passe par la promenade. Je suis comme le collectionneur qui part à la rencontre d’une œuvre, à la diffÃĐrence prÃĻs que je provoque la rencontre. L’affiche trouvÃĐe devient une œuvre par la suite. Ce travail de collecte renonce à la subjectivitÃĐ, à tout choix esthÃĐtique. Les affiches sont ramassÃĐes en faisant abstraction de mes goÃŧts personnels. Je suis le metteur en scÃĻne de toutes ces affiches lacÃĐrÃĐes par des anonymes.

Face à vos affiches, j’ai l’impression d’Être devant une ÃŪle de macadam, avec une longitude et une latitude signifiÃĐes par le nom de la rue et l’annÃĐe du rapt.

L’affiche lacÃĐrÃĐe est quelque chose de sÃĐrieux pour moi. DÃĻs mes dÃĐbuts, je l’ai considÃĐrÃĐe comme une construction. Il ne s’agissait pas d’ÃĐbranler le monde de la peinture avec, mais bien de proposer un projet sur plusieurs annÃĐes, capable de se renouveler sans cesse. Elle est la marque d’une ÃĐpoque. Chaque dÃĐcennie voit passer son lot de typographies, couleurs et graphistes. Une pÃĐriode en chasse une autre. L’affiche permettait de raconter une histoire alors que nous ÃĐtions dominÃĐs par la peinture abstraite. Les affiches rassemblÃĐes sans intention constituent une œuvre collective. Ces ÃĐchantillonnages au fur et à mesure des annÃĐes permettent de passer d’une approche plastique à une rÃĐflexion sociologique. C’est de l’art qui n’est pas fait par des artistes.

Vous Êtes pour moi un photographe sans appareil photo. Ãtes-vous d’accord?

Bernard Lamarche-Vadel, qui ÃĐcrivait beaucoup sur la photographie et avec qui j’ÃĐtais trÃĻs ami, m’a posÃĐ la question. Il ne faut pas oublier que Raymond Hains ÃĐtait photographe au dÃĐpart et qu’il a commencÃĐ Ã photographier les affiches avant de les enlever. En 1947, j’ai ramassÃĐ un fil de fer prÃĻs du mur de l’Atlantique et Hains en a rÃĐalisÃĐ un photogramme. Tout est parti de là . J’ai tendance à dire que je n’ai rien fait : j’ai juste ramassÃĐ un fil de fer parterre. C’est tout. Les affiches ne demandent pas de technique, elle ne nÃĐcessitent que de l’instinct.

C’est le propre du photographe que de ne rien faire : il lui suffit juste d’appuyer sur un bouton…

Oui. Je rÃĐpondais à Lamarche-Vadel qu’il subsistait nÃĐanmoins la question du cadrage. Quand vous emportez un placard publicitaire, il vous arrive de tout prendre avec vous, tandis qu’avec des œuvres plus petites le cadrage prÃĐdomine.

Les premiers artistes à s’intÃĐresser au graffiti ont ÃĐtÃĐ les photographes. Ãtes-vous proche du graffiti comme pouvait l’Être BrassaÃŊ; ou Evans?

J’ai fait la connaissance de Walker Evans dans le passÃĐ. C’est lui qui a fait la plus belle photo d’affiche. J’ai utilisÃĐ une de ses citations pour illustrer une exposition.

Que pensez-vous des anti-pubs?

J’ÃĐtais surtout sensible à ce mouvement dans les annÃĐes 1970 ; il y avait un esprit formidable, trÃĻs provocant, trÃĻs drÃīle, alors que maintenant c’est beaucoup plus organisÃĐ, beaucoup moins spontanÃĐ. Ils barrent les affiches du mÃĐtro d’une croix noire, mais ils ne s’amusent pas. Toutefois, toute attaque, toute censure peut faire rÃĐagir les afficheurs, et peut amener de la subtilitÃĐ dans les affiches.

Contrairement à eux, vous n’Êtes pas un lacÃĐrateur. Votre approche des affiches n’est pas iconoclaste.

La couleur sauve le cÃītÃĐ rageur et destructeur, c’est elle qui parvient à ÃĐquilibrer l’ensemble. Je ne suis pas contre les affiches. Mais, en tant qu’artiste, je suis contre la publicitÃĐ et la politique. Les affiches publicitaires et politiques — quand elles sont lacÃĐrÃĐes puis marouflÃĐes — deviennent artistiques. C’est ce que l’on comprend en filigrane de mon travail.

Maintenant, les affiches ne sont plus lacÃĐrÃĐes : elles sont sous verre.

Il n’y a plus d’affiches qui subsistent à Paris. On ne peut plus le s lacÃĐrer, elles sont dÃĐsormais sous verre, derriÃĻre les vitres de l’ÃĐquipementier Decaux. Les annÃĐes 1990 ont relÃĐguÃĐ les affiches au-delà des faubourgs des villes ; il fallait se dÃĐplacer en banlieue pour en trouver -— du cÃītÃĐ de Meudon, par exemple.

En l’an 2000, j’ai arrÊtÃĐ les affiches. Les ÃĐlus des villes et les afficheurs se sont mis d’accord pour proposer des palissades propres et laisser les affiches dans de grands espaces, hors de portÃĐ des mains. Michel Rocard quand il ÃĐtait premier ministre, avec son moralisme, a interdit l’affichage sauvage prÃĐcÃĐdent les ÃĐlections.

Vous n’avez jamais ÃĐtÃĐ SurrÃĐaliste, ni Situationniste, comme vous me l’avez rappelÃĐ. Mais je vous trouve des affinitÃĐs avec le mouvement d’AndrÃĐ Breton.

Pierre Restany a souvent attaquÃĐ le SurrÃĐalisme ; c’est quelque chose qui ne me serait jamais venu à l’idÃĐe. Breton ÃĐtait quelqu’un de trÃĻs accueillant. Je l’ai rencontrÃĐ dans des galeries, avec François DufrÊne et nous avons passÃĐ des moments ÃĐpiques chez lui. J’avais une certaine sympathie pour le mouvement, mais je n’aurais pas pu faire partie du groupe : je n’ai jamais apprÃĐciÃĐ la peinture surrÃĐaliste, par contre, j’ai toujours ÃĐtÃĐ sensible à sa poÃĐsie. L’ÃĐcriture automatique a ÃĐtÃĐ trÃĻs importante pour nous.

Etes-vous sensibles aux artistes qui travaillent dans la rue?

Je me suis intÃĐressÃĐ aux Writters. Mais, maintenant, je m’attaque aux tags car c’est une signature qui se rÃĐpÃĻte sur les murs de New York ou Paris. Je les attaque car il faut bien faire de la polÃĐmique, cela rÃĐveille les gens. Je ne suis pas particuliÃĻrement hostile à leur ÃĐgard, je m’attache juste à rÃĐvÃĐler leurs dÃĐfauts.

Les erreurs des artistes de rue se manifestent quand ils font leur passage en galerie : les œuvres qu’ils prÃĐsentent sont forcÃĐment diffÃĐrentes et le travail en est affectÃĐ du mÊme coup. Je connais Miss Tic, Mesnager par exemple. NÃĐmo je l’ai rencontrÃĐ par hasard, je l’ai reconnu dans un cafÃĐ de Belleville, je savais que c’ÃĐtait lui, sans l’avoir jamais rencontrÃĐ.

Vous avez ouvert la voie au Nouveau rÃĐalisme, au Pop Art, mais aussi, d’une certaine maniÃĻre au Land Art…

Quand j’ÃĐtais jeune, quand j’avais huit ans, je faisais du Land Art. Je faisais des interventions dans la vase, la mer recouvrait ensuite ces installations ÃĐphÃĐmÃĻres. A l’inverse de ces artistes, je suis un artiste de la citÃĐ, pas de la nature.

Avez-vous des hÃĐritiers dans votre sillon?

Il n’y a pas d’avenir pour ceux qui arrivent aprÃĻs. Il y a beaucoup d’artistes qui travaillent sur l’affiche, mais c’est difficile pour eux. FinanciÃĻrement ils ne peuvent pas tenir.

Je pensais à Barbara Kruger, par exemple.

Nous n’entretenons pas de relation. C’est comme avec Warhol : quand on lui disait bonjour, c’est comme si on serrait la main d’un croque mort, il ne souriait pas, il ÃĐtait mÃĐcanique, il jouait son rÃīle.

Cet ÃĐtÃĐ, votre exposition en Suisse rendait hommage au Paris de LÃĐo Malet…

Chaque affiche exposÃĐe ÃĐtait en rÃĐfÃĐrence avec une citation tirÃĐe des Nouveaux MystÃĻre de Paris. LÃĐo Malet a manquÃĐ d’apporter une affiche lacÃĐrÃĐe à une confÃĐrence oÃđ il ÃĐtait invitÃĐ, mais cette derniÃĻre ne s’est jamais tenue. Son invention de l’affiche lacÃĐrÃĐe est littÃĐraire et non pas plastique ; c’est là toute la diffÃĐrence entre lui et moi. Il gagnait sa vie en vendant des livres sur les quais. C’est là que j’ai fait sa connaissance en 1965. On avait beau s’entendre, cela ne l’empÊchait pas de gueuler à chaque fois contre les affichistes qui, à l’entendre, gagnaient de l’argent en utilisant son procÃĐdÃĐ. Mais, on peut lui rÃĐtorquer qu’il n’a pas crÃĐÃĐ le fait social : il a parlÃĐ une fois du dÃĐcollage et c’est tout, ce qu’il faut c’est travailler. Il ne suffit pas d’avoir une idÃĐe, encore faut-il la rendre vivante, la faire exister.

Vos affiches fonctionnent comme du carbone 14, elles permettent de dater une ÃĐpoque.

Stendhal reconnaissait les ÃĐpoques des pierres qu’il trouvait. Les affiches c’est un peu pareil. Quand on me demande de certifier des affiches lacÃĐrÃĐes, je reconnais immÃĐdiatement l’annÃĐe en regardant le papier, la couleur et la typographie des lettres. Je reconnais, tout de suite, une affiche lacÃĐrÃĐe de ma production.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram