¬´I‚Äôve heard about…¬ª : une exposition de l‚Äôagence R&Sie(n), fond√©e en 1993 et aujourd‚Äôhui constitu√©e de Fran√ßois Roche (R), St√©phanie Lavaux et Jean Navarro (avec Beno√Æt Durandin), dont les cr√©ations, visibles √Ý Venise, √Ý Orl√©ans ou tr√®s r√©cemment au Centre Georges Pompidou (¬´Architectures non standard¬ª), s‚Äôapparentent autant √Ý l‚Äôarchitecture qu‚Äôaux arts plastiques qui les inspirent et avec lesquels elles dialoguent.

L‚Äôexposition √©chappe √Ý la difficult√© propre √Ý celles d‚Äôarchitecture m√™me exp√©rimentale (maquettes et images pr√©sent√©es comme les ersatz d‚Äô≈ìuvres √Ý voir ailleurs ou √Ý venir), car, pr√©sentant le projet d‚Äôune ville utopique, elle est une ≈ìuvre, co-sign√©e par le groupe et nombre de personnalit√©s ext√©rieures. Elle est pens√©e comme une installation, ou comme une exp√©rience ainsi que l‚Äôannonce le sous-titre (¬´an experiment¬ª). De ¬´I still believe in miracles¬ª, titre des pr√©c√©dentes propositions du lieu, √Ý ¬´I‚Äôve heard about‚Ķ¬ª quelque chose se trame, qui exige bien la participation du spectateur et qui se fonde sur un ¬´je¬ª ambigu qui pourrait √™tre infantilisant (ce ¬´vous¬ª devenu ¬´je¬ª √©tant un trait r√©current de la communication actuelle) si la langue anglaise (parfois mal venue dans les titres mais ici parfaitement √Ý sa place) ne cr√©ait un d√©placement de sens qui constitue d√©j√Ý un pas dans l‚Äôimaginaire.

Cette exp√©rience fait √©cho √Ý celle propos√©e il y a quelques mois par Rirkrit Tiravanija ‚Äî l‚Äôespace est toujours le sien, la pr√©sence tut√©laire de Bruce Sterling, ma√Ætre am√©ricain de la litt√©rature cyberpunk, et d‚Äôun son magnifiquement travaill√© (une voix, m√™me, dans un mur) l‚Äô√©voquent fortement. Le groupe travaille toujours en fonction d‚Äôun lieu et ici le pass√© r√©cent de l‚ÄôARC dans ce si puissant Couvent des Cordeliers a √©t√© mis √Ý contribution ‚Äî l‚Äô√©trange, l‚Äôimaginaire, la science-fiction sont des clefs pour s‚Äôy introduire.

L‚Äôinteraction avec le spectateur est donc mise en avant, ne serait-ce que dans la structure transform√©e en salle d‚Äôhypnose. Il semble vraiment que l‚Äôon rejoue aujourd‚Äôhui √Ý tous les niveaux le dernier XIXe, des poss√©d√©s de Dosto√Øevski poseurs de bombes aux exp√©riences de Charcot ici r√©actualis√©es dans un contexte de science-fiction (le futur tel qu‚Äôil √©tait imagin√© dans les ann√©es quatre-vingt). Quelque chose de nostalgique se niche ici volontairement, que l‚Äôon retrouve dans le long texte du fascicule propos√© aux visiteurs, inspir√© du Je me souviens de Georges Perec. Tout en bout d‚Äôexposition, dans le quatri√®me espace, la chambre hypnotique accueille donc par cinq ses patients, invit√©s √Ý s‚Äôasseoir dans ses entrailles ou au c≈ìur de ses racines, guid√©s par la voix de Fran√ßois Roustang, membre de l‚Äô√âcole freudienne, et accompagn√©s chacun par un petit √©cran montrant le visage d‚Äôun homme √¢g√© qui ferme et ouvre les yeux.

Ce visage qui cl√¥t l‚Äôexposition renvoie √Ý celui qui l‚Äôintroduit, sur un √©cran de format moyen dans un film de trois minutes, celui d‚Äôune petite fille aux cheveux noirs avec un fichu blanc sur la t√™te, issue de quelque secte, qui se balance tr√®s l√©g√®rement, regarde fixement le spectateur et l‚Äôinqui√®te ‚Äî montrant un instant une dent manquante. Elle est aussi d‚Äôune certaine mani√®re pr√©sente dans la derni√®re salle avec la chanson Un, deux, trois, nous irons aux bois qu‚Äôon peut imaginer comme √©tant l‚Äôair qu‚Äôelle a en t√™te (air qui se finit bien mal, si j‚Äôen crois ma m√©moire). Cette fillette annonce ainsi d√®s l‚Äôentr√©e l‚Äôatmosph√®re d‚Äôangoisse diffuse que cherchent √Ý produire les architectes.

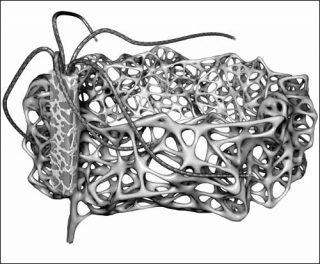

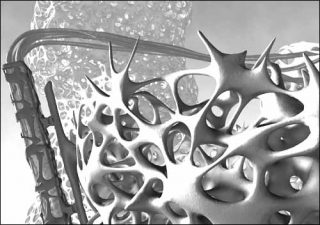

Au milieu de ces deux espaces qui r√©sonnent donc entre eux, des maquettes sont mises en valeur par un √©clairage fort ‚Äî elles sont pos√©es sur trois plateaux reli√©s au sol par des tubes et sont accompagn√©es d‚Äô√©crans et d‚Äôun dessin de tr√®s grand format, qui est aussi un guide, r√©alis√© sur des rouleaux de papier accroch√©s au mur. Ces maquettes sont angoissantes par leur caract√®re organique ‚Äî ¬´Le corps est une ville, la ville est un corps¬ª ‚Äî et v√©g√©tal ‚Äî la v√©g√©talisation de l‚Äôarchitecture est souvent li√©e aux travaux de R&Sie(n). Elles √©voquent le monde des profondeurs sous-marines ou celui du surr√©alisme (les paysages de Max Ernst). Elles sont √©galement angoissantes par leur aspect minimal (couleur blanche, ¬´flatness¬ª annonc√©e dans le sous-titre) et m√™me aseptis√© (un laboratoire) qui produit de la distance. Des vitres les laissent voir mais les retiennent tout √Ý la fois comme si elles pouvaient √™tre mena√ßantes (une architecture sans contr√¥le, inconsciente, prolif√©rante, ¬´growing¬ª, telle que montr√©e dans le film projet√© dans la derni√®re salle).

Angoissants encore les sons (bruits, voix) qui sont autant de surprises (au-dessus d‚Äôune porte, dans un coin) et l‚Äôaquarium de Tiravanija, ferm√© de vitres translucides laissant voir des n√©ons jaunes qui forment les mots ¬´Booking Services¬ª et un panneau de d√©filement annon√ßant une ouverture le lendemain (de 14h √Ý 15h) (toujours remise donc, toujours au futur). Car l‚Äôexposition parle avant tout de ce qui √©chappe, dans un futur inatteignable ou dans un pr√©sent menac√©, par exemple avec les fascicules (dits ¬´Protocole territorial¬ª et √©crits sur les conseils de Sterling) pos√©s en tas devant une soufflerie qui les maintient dans une fra√Æcheur loin de laquelle ils s‚Äôeffacent.

Paris serait, pour François Roche, la Vienne de Musil, qui était aussi celle de Freud : c’est ce que dit et montre cette belle exposition aux formes pensées, une ville sous cloche, mais qui remue, pour risquer un jour de se libérer et, au sein de cette structure pâle et brumeuse, de pousser un cri.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram