Le miracle n’a pas eu lieu, annoncé pourtant par le titre de la nouvelle exposition de l’ARC « I Still Believe in Miracles » (nommée d’abord « In Search of Miraculous »).

Le sous-titre se veut explicite : Volet 1/2. Dessins sans papier. Le projet, conçu en deux temps, consiste à présenter des artistes très jeunes, avec le risque d’évoquer parfois fortement les portes ouvertes des Beaux-Arts — la moyenne d’âge est de trente ans et certains des participants n’ont aucune exposition d’envergure à leur actif.

Un désir de présenter des créations en exclusivité, donc. De la nouveauté, une sensation de fraîcheur ? Absolument pas. Si les artistes sont jeunes, leurs œuvres sont souvent déjà datées.

Le second parti pris de cette exposition l’explique : elle les réunit autour d’un medium, le dessin, qui a déclenché depuis quelques années un véritable engouement chez les artistes puis chez les étudiants des écoles d’art (on en a beaucoup, beaucoup trop, vus, il suffit de se souvenir de la dernière foire de Bâle). L’exercice était donc très périlleux : difficile d’innover lorsqu’on a déjà un temps de retard.

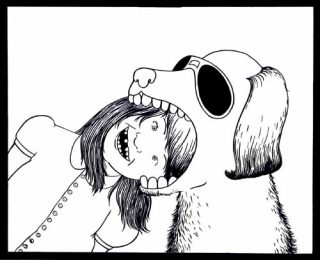

Les commissaires ont cependant voulu se montrer novateurs en s’intéressant au dessin sans papier : wall drawing et dessin d’animation. L’idée, alléchante, était de faire vibrer les murs par le trait et la projection. Le résultat est finalement décevant : les projections se font en salles fermées, séparées des murs investis par les artistes. Les deux pratiques ne fonctionnent pas ensemble. Les wall drawings sont les plus critiquables. On rêve de Matthew Ritchie devant les maladresses de Santiago Cucullu, et on regrette que le papier ait été mis de côté. Les artistes Jean-François Moriceau et Petra Mrzyk se tirent habilement de l’étroitesse de la commande en recadrant sur le mur, comme des photogrammes, leurs trois interventions en noir et blanc présentant le visage d’une fillette et la tête d’un chien jouant et prenant la pose. Leur magnifique occupation de l’espace de la galerie Air de Paris en 2004, Moonraker, était-elle moins intéressante en usant de papier ? Évidemment non. Ici la beauté de leur dessin est au service d’une remise en question d’un monde enfantin si souvent stéréotypé — présenté par eux de manière salutaire comme particulièrement sot et vide.

Les bonnes surprises sont du côté du dessin d’animation. Pour Kota Ezawa et Paul Chan, il est un travail de mise à distance qui, par le lien tissé avec le dessin animé chez l’un, avec les jeux d’ordinateur chez l’autre, empêche tout sentiment face à des sujets brûlants : le verdict du procès Simpson — dont nous entendons la bande son originale — et l’univers personnel et torturé d’Henry Darger, qui, de 1911 à sa mort en 1973, a créé un œuvre peuplé de petites filles soumises à la violence du monde qui est aujourd’hui conservé au musée de l’Art Brut de Lausanne.

Nombre des artistes de l’exposition participent comme eux du large courant de la postproduction caractérisant les années quatre-vingt dix — rejouant des scènes, des œuvres existantes ou reprenant des codes (films de série B, esthétique des jeux de type game-boy ou du dessin de w.-c., qu’il ne faut pas oublier de visiter en sortant) —, postproduction à laquelle se rattache l’œuvre de Douglas Gordon auquel les commissaires ont emprunté le titre de l’exposition.

Ezawa et Chan pour reprogrammer les sujets dont ils partent utilisent tous deux un vocabulaire déjà teinté de nostalgie — évoquant visuellement les scènes de groupe sur fond monochrome des peintures pré-pop d’Alex Katz pour l’un, les jeux d’ordinateur des années quatre-vingt pour l’autre. Rien de très nouveau, donc, mais il y a chez tous deux, qui travaillent aux États-Unis, une volonté de réfléchir sur la banalisation de la violence et du sensationnel.

L’oeuvre de Chan, réalisée entre 2000 et 2003, si elle séduit par cette transformation des dessins de Darger en jeu dans un format qui évoque le stand de tir, déçoit par ses défauts nombreux — l’absence criante de travail sur le son par exemple.

Un artiste, et c’est le plus jeune, puisqu’il est né en 1980, livre l’œuvre la plus subtile qui nécessite à elle seule la visite de l’exposition : Benoît Broisat, qui travaille à Paris, après avoir étudié à Grenoble.

Sa vidéo, Bonneville, réalisée en 2004, est empreinte de nostalgie : on tournoie dans une petite ville, la petite ville dont il est originaire, restituée par le dessin — une route, un café, des bâtiments (collège, école, bibliothèque ou gymnase).

L’artiste a choisi d’épurer les formes de la ville, en noir et blanc, vidée de ses habitants, enfouie sous une épaisse neige, qui continue de tomber. Bonneville devient toutes les villes, tous les lieux de l’enfance, reconstitués mais aussi camouflés par le souvenir, qui enchante et donne la nausée, sentiment trouble que ressent le spectateur séduit et pris de vertige.

Sur cette œuvre, l’artiste, dont les textes sont toujours très justes, écrit : « Si l’ordinateur a été utilisé pour la dernière étape de la réalisation de la vidéo, c’est à travers le dessin qu’elle s’est construite, et par un important travail d’inventaire des multiples formes et objets qui peuplent ma mémoire. J’ai tracé plus d’un millier de dessins au marqueur noir sur papier A4 dans un style assez simple, une sorte de croquis, presque une écriture. La vidéo propose une promenade, lente et silencieuse, parmi les signes noirs de cette écriture dont chaque caractère semble être une victoire sur la blancheur, celle de la page vierge comme celle creusée par l’oubli ».

Cette simplicité envoûtante se retrouve dans l’ensemble de la production de l’artiste que l’on peut aller consulter sur internet. Peut-être alors, oui, à son sujet, pourrait-on parler de miracle.

Ryoko Aoki & Zon Ito

— Children of Veins, 2004. Installation vidéo. 9’40.

Virginie Barré & Stéphane Sautour

— Rouge total, 2001. Film sonore. 4’.

Benoît Broisat

— Bonneville, 2004. Film sonore. 12’.

Paul Chan

— Happiness (finally) after 35,000 Years of Civilization – after Henry Darger and Charles Fourier, 2000-2003. Film sonore. 18’35.

Santiago Cucullu :

— The Music from the Old Forest, 2005. Wall drawing

— The Illicit Movements of Severino Di Giovanni Preceding his Arrest by Edmundo de Amici: He Folds Toward the Extreme Horizons, 2005. Dessin.

Kota Ezawa

— The Simpson Verdict, 2002. 2’44.

Roberto Cuoghi

— The Simpson Verdict, 2002. 2’44.

Mario Garcia Torres

— Until it Makes Sense, 2004. 1’30.

Vidya Gastaldon :

— Le Rééquilibreur-générateur, 2005. 2’59’.

— Bright Vador, 2004. 3’57.

— Consciousness rising, 2005. Wall drawing.

Camille Henrot

— Lansky, 2002. Film d’animation en grattage sur pellicule. 3’53.

Constantin Luser :

— Sans titre, 2005. Wall drawing.

— Sans titre, 2005. Dessin.

Ana MarĂa Millán & AndrĂ©s Sandoval

— Ataque vampiro, 2005. 4’24.

Petra Mrzyk & Jean-François Moriceau

— Sans titre, 2005. Wall drawing.

Dan Perjovschi

— Sans papier et sans titre, 2005. Wall drawing.

Maroussia Rebecq

I aim, Yeah !, 2005. Wall drawing.

Robin Rhode :

— He got Game, 2001. 12 C prints. 24.77 x 30 cm.

— Sans titre, 2005. Wall drawing.

Lionel Sabatté :

— Son, 2003. 20″.

— TV langue, 2004. 5″.

— Nuage Code, 2003. 6″.

— PiĂ©tons, 2003. 14″.

— CognĂ©, 2003. 5″.

— Poli, 2003. 8″.

Sammy Stein :

— La fille aux mains coupés, 2003. 9’50.

— Sans titre, 2005. Wall drawing.

— La fille à six bras, 2004. Sticker.

Donald Urquhart :

— Nocturne, 2005. Wall drawing.

— An Alphabet of Bad Luck, Doom and Horror, 2004. Peinture acrylique.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram