Nico Vascellari, dont c’est en France la première exposition personnelle, est manifestement fasciné par ce bloc de marbre, ce pic détaché à l’explosif et moulé en bronze. Une fascination telle que, secrètement, elle semble reconnaître que l’œuvre dépasse son auteur, que l’auteur dépend de cette masse ombreuse de quatre mètres à la manière dont le «hau» d’une chose, son esprit chez les Maoris décrits par Marcel Mauss, poursuit son détenteur. (Et il serait surprenant que l’«hau» de cette chose ne poursuive pas longtemps Nico Vascellari, surprenant qu’il puisse même dépasser ensuite cette œuvre, parce qu’il est en art des découvertes précoces que l’on dit maléfiques).

Rien d’étonnant, dans ces conditions, à ce que l’artiste en ait fait un totem que le concert du vernissage, mené par Nico Vascellari lui-même, est venu consacré. Rien d’étonnant non plus à ce que l’œuvre s’intitule I Hear a Shadow tant il est évident ici que la matière parle d’elle-même, résonne de ce qu’elle est, de ce qu’elle a été et dit maintenant, au fil des fractures de l’airain qui ont recouvert les veinures d’isatis du marbre, ce qu’elle pourrait être; car toujours les lignes parlent.

Or dans ses résonances d’ombre, il y a comme un râle muet qu’aucun son alentour, qu’aucune musique ne peut contenir. Ce gémissement est un lointain écho, un écho assourdi de l’explosion qui fit de ce bloc un élément autonome — détaché — et valable et visible par ce détachement même. Il est aussi la plainte d’une pierre perdue, d’une pierre qui a donné sa forme au bronze avant de disparaître, et la plainte, ensuite, du bronze lui-même, condamné à n’être jamais que la forme d’une forme, à ne paraître, comme toujours, qu’en oripeau. Monumental, certes, mais d’une majesté empruntée, car sa présence est celle d’un autre — une ombre.

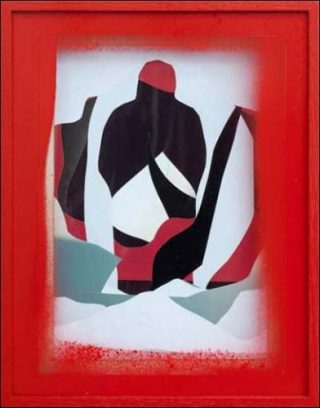

Nico Vascellari aurait pu en rester à l’exposition de ce déchirement — à ne montrer que cette chose dans sa «chosité» —, mais il semble avoir voulu, aussi, expurger ses obsessions, les obsessions nées du monstre qu’il expose. Depuis la droite, cent soixante diapositives (Horizons) projettent ainsi leurs couleurs contre le monolithe artificiel, elles reproduisent les collages (Untitled (Horizons)) accrochés en face; entre les deux, l’ombre, tranchant les Horizons.

Du format d’un petit portrait, ces collages brillants (Nico Vascellari découpe et assemble des surfaces monochromes dans les magazines), comme leurs pendants photographiques, forment des silhouettes, des profils, que la pénombre ambiante rend moins discernables encore, quand la pierre ne mutile pas, ou n’obère tout à fait leur vision. Ainsi monté, le dispositif ne paraît pas complètement abouti: les collages, que l’on devine pourtant pleins de grâce, pâlissant quelque peu au creux de l’ombre décuplée de la stèle qui, décidément, engloutit tous les regards. Car elle est ce point aveugle et ce point indépassable, où — en un même mouvement lors même qu’immuablement — tout se perd et tout se réfléchit, s’abîme.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram